J’ai choisi de parler de deux films qui m’ont donné envie d’en faire. Deux films « de Cannes », vus à l’âge de 20 ans, au moment où cela devenait envisageable pour moi de faire du cinéma. J’étais montée à Paris pour cela, j’étais ivre de l’offre proposée par les salles parisiennes, j’avais cédé à la mode toute neuve des cartes illimitées. Il se trouve que ces deux films ont reçu à une année d’intervalle le prix de la mise en scène. J’ai gardé de chacun de ces films des souvenirs précis, en voici deux.

Miracle

Miracle

Quand j’ai vu « Mulholland Drive » de David Lynch (Prix de la mise en scène Cannes 2001) je n’avais jamais réalisé de film, ni vraiment commencé à travailler, ni comme actrice, ni comme assistante. Au milieu du film – si tant est qu’on puisse trouver un milieu dans un film qui cherche sans cesse à brouiller nos repères – la blonde Betty (Naomi Watts) reçoit un texte pour passer une audition. On sait depuis le début qu’elle est venue à Los Angeles pour devenir actrice.

S’ensuivent deux scènes qui riment ensemble.

Tout d’abord Betty affronte dans une dispute filmée en champ contre champ classique la brune mystérieuse, Rita, l’accidentée de Mulholland Drive qu’elle a trouvée chez sa tante. Les premiers dialogues sont ambigus, « you’re still here » dit Betty à l’intruse, on pourrait vraiment croire qu’elles se disputent. Au bout du troisième plan, la caméra recule et on comprend que Rita est en train de faire réciter son texte à Betty.

Betty connaît ses répliques et joue sa scène avec conviction, dynamisme, entrain (les caractéristiques que son personnage claironne depuis le début), mais elle conclut l’échange avec ironie « then I cry, cry, and I say with big emotion : « I hate you ! I hate us both ! » », explose de rire et dit combien elle trouve ce texte nul. Une fin de scène pourtant annonciatrice de la dernière partie du film qui verra Naomi Watts incarner une Diane amoureuse, au bord du crime passionnel, face à cette même brune.

Quelques minutes plus tard, on retrouve notre Betty qui a troqué sa tenue nunuche (pull angora rose, barrette dans les cheveux, jean et baskets) contre sa première vraie tenue sexy du film, un tailleur gris perle qui n’est pas sans rappeler celui de Vertigo, version années 2000. Elle découvre l’entrée du grand studio avec le sourire béat attendu, un léger ralenti accentuant ce moment magique devant les portes du paradis. Mais c’est pendant la scène de l’audition que le miracle a lieu, sans aucun artifice visuel ou sonore – le film en est prolixe, et surfe avec grâce sur les vagues de sensations se justifiant par les infinies interprétations du film, ses volutes et sa teneur onirique. Le miracle, lui, est découpé au plus sage, plan d’ensemble de la scène et de ses nombreux protagonistes, puis plans plus rapprochés, jeu et éclairage tout ce qu’il y a de plus réalistes. Cadres sûrs et caméra stable. Pas de musique ni d’effet sonore. L’acteur incarnant Woody Katz, le partenaire de jeu de Betty, est un vieux beau sûr de lui à la voix rocailleuse, la peau caramel de bronzage; le metteur en scène semble dans la lune et donne des indications ineptes : « Don’t play it for real until it gets real. ». Quand l’audition commence, la caméra reste sur Betty et Woody, et en quelques plans tout bascule. Car l’audition est un miracle. La nunuche Betty se révèle soudain une actrice magnétique, mûre, futée, subtile. Une actrice filoute qui profite de son partenaire et accentue son trouble en posant délibérément la main du vieux beau sur sa fesse bien moulée par la petite jupe gris perle – geste souligné par un gros plan – une actrice qui propose une interprétation du texte, transformant par son jeu les mots « before I kill you » en quelque chose qui sonne comme « before I fuck you ». Ce qui est magnifique c’est que la bascule se fait en un seul plan, après le gros plan sur les mains, qui dure et qui laisse s’épanouir le jeu de Naomi Watts, qui finit en larmes. Actrice peu connue avant « Mulholland Drive », elle devient dans les années qui suivent une valeur sûre d’Hollywood, pour mon ravissement.

A chaque fois que je fais du casting, je repense à cette scène et je me demande si un miracle va avoir lieu.

Choc émotionnel

Choc émotionnel

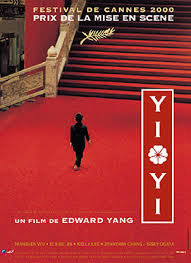

Dans « Yi-Yi » d’Edward Yang (Prix de la mise en scène Cannes 2000) il y a une courte scène nichée au mitan du film également, presque pile au milieu des trois heures que dure le film. Elle est pour moi la plus marquante d’un film qui fut un choc émotionnel à sa sortie, difficile à expliquer, à rationaliser et qui demeure intact lorsque je revois le film aujourd’hui. Construction scénaristique de haute volée, maîtrise et modestie, somme de plans très graphiques, géométriques, et pourtant très sensuels et pleins de vie, le film est une chronique familiale qui se déploie de sa scène inaugurale – un mariage presque raté – à sa scène finale – les funérailles de la grand-mère qui a eu un malaise le jour du mariage. Je pleure comme je pleure souvent devant n’importe quelle scène d’enterrement ; mais par dessus tout c’est le monologue du petit garçon qui parle à son aïeule qui me fait pleurer, l’enfant qui dit qu’il voudra plus tard « montrer aux gens des choses qu’ils n’ont jamais vues ».

La scène du milieu fait partie du fil qui suit les pérégrinations de cet enfant de 8 ans – le film se tisse à l’aide de différents récits avec au centre le père, NJ, et ses retrouvailles avec son amour de jeunesse, et puis ses deux enfants et enfin son beau frère, le marié. Depuis le début du film, ce petit garçon, Yang Yang, est obsédé par ce ce qu’il faut voir et montrer, il ne comprend pas l’intérêt de parler à sa grand-mère dans le coma si elle ne peut que l’entendre, il veut photographier les moustiques et les nuques des gens pour leur montrer ce qu’ils ne voient pas, il dévisage la voisine pour voir « comment » elle est triste. A l’école, il est opposé à un instituteur pédant, autoritaire, antipathique – vaguement vicieux, caressant avec les filles de sa classe. Juste avant ma scène fétiche, Yang Yang obtient vengeance en lui balançant une bombe à eau, ce qui le fait arriver en retard en classe d’audiovisuel. Et là en quelques minutes, dans une scène plus découpée que bien d’autres dans « Yi-Yi », j’ai l’impression d’assister à la naissance du désir chez Yang Yang. Désir de devenir cinéaste qui couve pendant tout le film et qui me fait venir les larmes dans son monologue final. Désir pour cette petite fille qui arrive juste après lui : sa jupe se coince dans la porte et Yang Yang aperçoit dans un plan serré tranquillement obscène sa culotte toute blanche rendue bleue par l’atmosphère bleutée de la salle de projection où est diffusé un documentaire sur la formation des nuages. Alors que la voix off décrit le phénomène de l’orage et du coup de foudre au sens propre – « des forces contraires irrésistiblement attirées l’une par l’autre », nous sommes tout à coup cet enfant de huit ans qui contemple une petite fille en contreplongée, nimbée du bleu de la projection, et nous sommes sidérés comme lui. La scène est brève, le montage est vif, au coeur d’un film riche en plans contemplatifs et fixes, on peut presque sentir le coeur battant de l’enfant qui vit cette scène, il a couru après avoir lancé sa bombe à eau, son coeur bat parce qu’il est dans la salle obscure de projection où le son est un peu trop fort, la vision de cette petite fille sur fond de ciel orageux le rend confus et ému. Nul besoin de renforcer l’émotion que procure cette scène par de la musique : comme dans bien d’autres moments dans « Yi-Yi » le son très réaliste devient extrêmement signifiant, avec le double sens évident de la voix off du documentaire scientifique.

L’amour, le désir, le trouble, et la volonté de raconter des histoires qu’on ne comprend pas et de montrer des choses qu’on n’a jamais vues, tels sont pour moi les moteurs de la mise en scène de cinéma. Dans « Yi-Yi » Edward Yang explore avec humour, amour, et virtuosité plus ou moins discrète dans sa mise en scène les points de vue uniques de ses personnages ordinaires, familiers, aux prises avec l’extraordinaire de la vie.