La Dernière Bande, l’une des pièces les plus intimes de Beckett offre à Denis Lavant l’opportunité d’un superbe seul-en -scène.

La Dernière Bande, l’une des pièces les plus intimes de Beckett offre à Denis Lavant l’opportunité d’un superbe seul-en -scène.

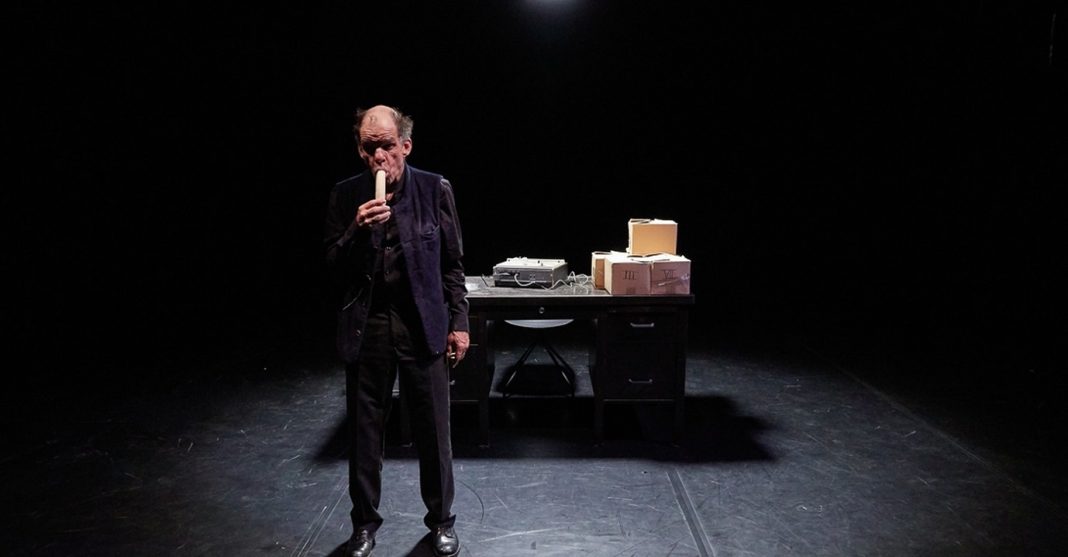

Il y a le silence. Le profond et obscur silence qui entame cette pièce. Un silence rarement atteint dans une salle de spectacle. Un silence désiré, pensé et conçu par Beckett pour nous préparer à ce qui va advenir ; la parole d’un homme en lutte avec lui-même. Ce silence, le metteur en scène Jacques Osinski le reproduit fidèlement, car dans cette mise en scène, tout sera appliqué selon les indications de Beckett, telles qu’il les a pensées en 1970. Jacques Osinski et Denis Lavant poursuivent là une recherche commune entamée par le superbe Cap au pire il y a deux ans, un travail approfondi sur les monologues de Beckett. Lavant s’offrait alors sur scène, dans une immobilité parfaite, et une logorrhée immanente, ratiocinante, s’engendrant elle-même. Dans Cap au pire, la question de la défaite en écriture, cet échec à assumer, et à dépasser, qui hante toute l’oeuvre de l’Irlandais, surgissait peu à peu. Ici, dans cette Dernière bande, le travail d’écriture constitue la matière première du monologue et l’échec qui l’accompagne, le mur sur lequel se heurte l’auteur se révèle le sujet unique, obsédant. Après la nuit inaugurale, Denis Lavant, très lentement, traînant du pied, et même du corps, tant ce pas semble une charge, entre en scène, et très lentement, s’installe au bureau de fer, élément central de cette scénographie minimale. Beckett précise en note, un vieil homme « visage blanc, nez violacé ». Lavant l’est en effet, blanc et violacé, s’inscrivant dans cette lignée becketienne de corps abîmés, marginaux, rompus par l’existence. Sur la table, l’attend la bande du titre, l’enregistrement au magnétophone de la voix d’un écrivain, « trente-neuf ans aujourd’hui », que le vieux va écouter avec un mélange d’intérêt, de tendresse, et d’agacement. Cette voix n’est autre que la sienne, trente ans plus tôt. Et de ce dialogue d’un écrivain avec lui-même, ici nommé Krapp, ( et si l’on pense à ce que signifie « to crap », « chier», on suggère le rapport à l’écriture que Beckett par cette onomastique instille…), naît un portrait en creux d’un Beckett aussi amant que solitaire, douloureux insatisfait de la vie et de ses mots. Rarement, on eut autant l’impression d’approcher l’homme Beckett : sa consommation d’alcool, qu’il se promet de diminuer, son ambition littéraire, toujours déçue, son désir d’amour, pétri de regrets. Il y a cette femme, «une jeune beauté brune » qui occupe le récit de l’homme d’hier, et dont l’évocation seule plonge le vieux Krapp dans la colère, et le désespoir : « peut-être que mes meilleures années sont passées, quand il y avait encore une chance de bonheur ».

Beckett a écrit cette pièce en français, et pour son acteur fétiche, l’irlandais Patrick Magee, il l’a mis en scène deux fois, en 1970 et 1975, au théâtre Récamier, et au théâtre d’Orsay. C’est dire comme ce monologue lui tenait à coeur, non seulement pour ce qu’il y dévoilait, mais aussi pour cette langue qu’il travaillait et qu’il décharnait inlassablement. Il la voulait incarnée, portée par un acteur. Il y eut plusieurs interprètes ensuite pour endosser le costume de Krapp, et non des moindres, le beckettien Serge Merlin, ou plus récemment Jacques Weber, sous la direction de Peter Stein. Denis Lavant lui confère à son tour une nouvelle dimension : par cette grâce de funambule qui en fait un des acteurs français les plus inspirants, il transmet à sa démarche lourde et désespérée une présence oscillante et poétique. En danseur, il se plie à la musique intérieure de Beckett : humour, ratiocination, haine de soi, alcool, travail, échec, persistance, renaissance, espoir, désillusion. Cette pièce, c’est Beckett attendant Beckett.