Quand un plasticien fait défiler sa vie. En fragments, en dessins, et en enfance. C’est Guillaume Pilet et My Life as a Parade, au Centre culturel suisse.

Quand un plasticien fait défiler sa vie. En fragments, en dessins, et en enfance. C’est Guillaume Pilet et My Life as a Parade, au Centre culturel suisse.

C’est l’éternel, et fécond, dilemme, des arts visuels lorsqu’ils se confrontent à l’intime. Les mots excavent, déplient les replis de la psyché, épousent ses flux et ses méandres – bref, miment les courants de la subjectivité. Les images, elles, sont contraintes, par destination et nature, de montrer. D’exposer. En somme, pour employer un terme barbare, d’« objectifier ». De convertir, dans le monde du concret, des perceptions et des sens, ce qui relève de l’univers intérieur : vague, capricieux, mal saisissable. Mise en scène et théâtralisation de soi façon Sophie Calle ; galerie de portraits qui circonscrivent un milieu comme un biotope personnel dans la mouvance de Nan Goldin : tous les choix, tous les protocoles esthétiques sont mis à contribution pour incarner ce qui se dérobe avec tant d’obstination. Guillaume Pilet, jeune Suisse, déjà couronné d’une impressionnante kyrielle de prix, poursuit cet arpentage de la limite qui sépare le subjectif de l’objectif, la nature foncièrement privée de l’intime et la dimension essentiellement publique de l’art.

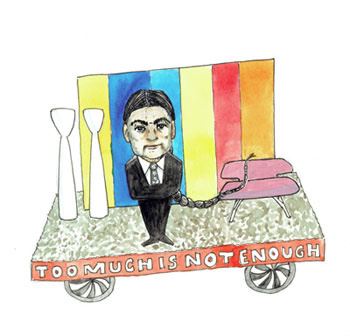

My Life as a Parade, c’est une succession de dessins, au trait délibérément enfantin, comme autant de vignettes épinglées chacune à un instant de la vie du plasticien. Gaucherie assumée du trait, qui évoque moins l’art brut que des feuilles qu’on imagine arrachées à des cahiers de la petite école ; titres de chaque dessin, qui usent sans détour de la première personne (« On my birth announcement card, my father pictured the whole family as balloons »)… D’emblée, le domaine est circonscrit. Non pas l’art, au sens d’une pratique qui serait le fruit d’un apprentissage, le produit d’une technique et la quête d’une forme parfaite. Mais l’art qu’on appellerait volontiers « gribouillage », sans rien de péjoratif : l’équivalent, sur les cimaises, de ce qui ne se fait que pour soi, à titre privé, comme lorsqu’on est gamin, sans cette mise en forme, cet affinement et ce raffinement plastiques que suppose la conscience d’un oeil extérieur, celui du visiteur de l’exposition.

Cette absence d’apprêts donne à l’exposition moins une quelconque authenticité (en art, la naïveté est toujours le fruit d’un travail et d’une élaboration) qu’une présence, touchante et troublante, à ce qui ne nous regarde pas. Car nous ne sommes pas censés le regarder. Et pas seulement parce que ces dessins au trait géométriquement peu assurés, ces couleurs qui ont la vivacité un peu criarde des feutres de nos jeunes années, cet imaginaire d’animaux (mention spéciale aux caméléons), de Disney, de figures familiales (père, grand-mère), ne paraissent pas s’adresser à nous. Mais aussi parce que ces formes comme distendues, gonflées ou liquéfiées, semblent avoir les contours indéfinis et ductiles, de nos organes intimes. Viscères, membranes, excroissances insolites – c’est tout ce paysage littéralement intérieur du corps humain qu’évoquent le répertoire plastique de Guillaume Pilet, ses traits et ses surfaces. Une mise à nu, littérale. Comme les planches d’une leçon d’anatomie, qui donnent à voir tout ce que cache la peau…