Il n’y a pas que les partis à avoir des lignes. L’histoire de l’art en est friande. Au point même que tout un demi-continent, l’Amérique du Sud, peut se résumer visuellement à un jeu de brisures, de motifs et d’arabesques. Se résumer, pas se réduire, ni se rétrécir. Car cette foisonnante expo n’est pas un traité aride de géométrie, mais un monde de formes mouvantes, une scansion de droites et de polyèdres, de courbes et d’ellipses, vibrantes de couleurs, de mouvement et de vie. Pari colossal : tracer la ligne d’une histoire de l’art de l’Amérique du Sud qui irait des réalisations précolombiennes aux créations les plus récentes, selon un déploiement tous azimuts de figures géométriques. Les moyens sont à la hauteur de l’ambition : au rez-de-chaussée, d’étourdissantes installations architecturales, à l’étage du dessous, plus de 200 oeuvres.

Et le tout vit d’une vie chaude, palpitante. Prenez la salle consacrée à l’architecte bolivien Freddy Manani. Issu de la communauté Aymara, il a su inventer un style « néo-andin » : piliers chamarrés, démultiplications de motifs dont la récurrence a quelque chose de musical. Comme une rythmique de formes et de couleurs, qui aurait la chaleur d’une danse, d’une transe. Pour autant, on ne perd pas ses repères : la Fondation Cartier, à son habitude, ne se contente pas des pures joies sensorielles d’une fête visuelle, elle fournit les balises contextuelles et historiques nécessaires. Rappelant ainsi combien les cultures anciennes de l’Amérique du Sud ont irrigué, au cours du XXe siècle, et aujourd’hui encore, les oeuvres plastiques, aux côtés de tout un écheveau d’influences occidentales. Ainsi, le natif de l’Uruguay, Gonzalo Fonseca (mort en 1997) réalise-t-il en 1975 un Libro de marbre rose. Vu de derrière : deux pans de marbre qui se joignent comme un livre entrouvert. Faites le tour de la vitrine, et ce ne sont pas des pages de marbre qu’on voit, mais quelque chose comme une façade (escalier, niches ou fenêtres), avec un pyramidion, de marbre lui aussi. Quelle plus belle image pour dire que le livre de chevet des artistes, leur répertoire de formes et de motifs, c’est leur environnement, leur milieu de vie – la rue et ses façades, mais aussi via la pyramide, le souvenir des formes géométriques mésoaméricaines ?

Si cette géométrie est si vivante, ce n’est pas seulement parce qu’il s’agit d’un biotope. Prenez Carmen Herrera (103 ans !), d’origine cubaine, établie à New York et ses 3 Red Triangles, une toile de 2016. Les coins rouges des triangles du titre éclatent d’écarlate sur un fond noir, vibration colorée aussi irrésistible que le bouillonnement du sang de la même teinte. Il faudrait aussi citer Alejandro Otero (Venezuela, mort en 1990) et sa série Coloritmos, entamée au milieu des années 1950, et ces formes colorées qui viennent, elle aussi, éclater comme un trop-plein de vie au milieu d’une pluie de rayures noires, comme les lignes d’une portée. Mais on retiendra surtout la grande toile de la Brésilienne Beatriz Milhazes (née en 1960), Sao Cosme e Damiao (2014) où les corolles d’une luxuriance d’arabesques fleuries semblent se métamorphoser en disques et en ellipses. Comme une Sonia Delaunay qui aurait poussé jusqu’au bout le vertige du Carnaval. Et cette grande toile est à mettre en rapport avec des dessins au feutre de femmes-artistes de la communauté Kadiweu, effectués en 1998. Ces femmes sont celles qui manient le pinceau lorsqu’il s’agit de réaliser les peintures corporelles qui ont tant frappé les ethnologues (Lévi-Strauss en particulier). Pour rester dans la géométrie, la boucle est bouclée : l’art le plus contemporain est aussi le plus traditionnel, il n’y a pas rupture, mais symbiose.

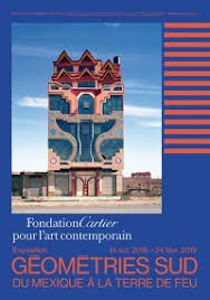

Exposition Géométries Sud, du Mexique à la Terre de Feu, Fondation Cartier, jusqu’au 24 février