Exposition Martine Franck, Fondation Henri Cartier-Bresson, jusqu’au 6 février

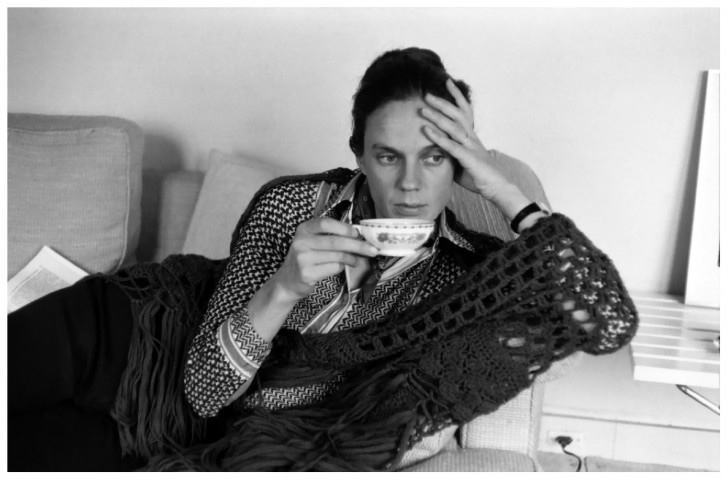

Martine Franck, Paris, 1975 © Henri Cartier Bresson, 1975

Martine Franck a l’oeil. Le sien, naturellement, celui de la photographe aguerrie, passée par ces couveuses de pupilles que sont Time Life, VU, VIVA ou Magnum. Celui, aussi épris que professionnel, de son mari, Cartier-Bresson himself, qui s’est posé sur la jeune manieuse d’objectifs en 66, avant qu’ils ne convolent en 70. Et celui, surtout, de toute cette humanité que cette femme aux convictions sociales généreuses, militantes même, aussi affûtées et justes que son regard, a clichée au fil de ses engagements et de ses voyages.

Car Martine Franck, décédée en 2012, sait que l’oeil est moins un organe qu’une interface paradoxale. Moins un vecteur de la perception, l’équivalent corporel d’un capteur ultra-sensible, qu’un échangeur, un point de passage. Où s’établit une ambivalence féconde entre regardeur et regardé, entre l’acte de la vision et son objet. Ainsi saisit-elle, en 1993, Henri Cartier-Bresson promenant son oeil sur le Pèlerinage de San Isidrode Goya, au Prado. Effet-gigogne : MF pointe son objectif sur HCB qui fixe le tableau de G, lequel donnait corps, matières et formes, à sa propre vision. Mais si cette spirale peut happer le visiteur dans un vertige théorico-conceptuel, Martine Franck en s’abîme jamais dans les prestiges de la mise en abyme.

Ces jeux de reflets ne sont jamais de stériles dispositifs purement intellectuels. L’oeil, chez elle, est vivant, siège de l’âme, ou, pour parler laïquement, point d’accès à l’intériorité, surface mouvante, émouvante, et émue où se dessinent les courants de l’intériorité, où celle-ci remonte et se donne à voir, ne fût-ce que sur le mode de la suggestion- du clin d’oeil si on ose dire. Prenez les portraits qu’elle a réalisés dans un hospice, à Ivry-sur-Seine en 1975. « Tout d’abord, notait, admiratif, Robert Doisneau, elle a évité, et c’est une preuve d’élégance, le reportage sportif sur ce slalom entre les fossés du radotage et le gouffre du gâtisme, agrémenté d’effets très payants de visages burinés et autres ravages du temps. » Eludant donc le pittoresque tendance carte vermeil, mais s’émancipant aussi de l’austérité dépassionnée, documentariste, d’une sociologie en images du troisième âge, Martine Franck fait affleurer ces architectures intimes complexes que forment sensations, souvenirs… Le terme est aussi peu euphonique que libéralement galvaudé, mais c’est le seul qui convienne : altérité. Oui, Martine Franck laisse s’épanouir l’altérité de ses « sujets », et le mot est à entendre au sens fort, tant ils sont moins les objets d’une inquisition par l’appareil photographique que des subjectivités. Telle cette vieille dame, une rose à la main, un imperceptible sourire aux lèvres, coulant un regard en coin. L’oeil, dirigé on ne sait où, vers on ne sait quel paysage intérieur soudainement reconstitué par la mémoire sous l’effet du parfum de la rose. L’oeil, toujours…

« Paysage », a-t-on dit, et il ne s’agit pas seulement d’un raccourci métaphorique. Car Martine Franck fut aussi une immense photographe de paysages. Celle qui a découvert la photo en Orient a peu d’appétence, on s’en serait douté, pour l’exotisme touristique ou les joliesses inconséquentes des coffee table books. La photographie de paysages, c’est, commentait-elle, une « forme d’exercice, de méditation visuelle ». « Exercice », ici, est à entendre au sens le plus physique, le plus corporel. Qu’il s’agisse d’une centrale électrique à Brotherton (Royaume-Uni) prise en 1977, où un champ de stèles se dresse, comme un écho de pierre aux cheminées industrielles ; qu’il s’agisse, en 1998, des plissements d’une vallée tibétaine, avec l’écharpe d’une route, près du monastère Ganden, il s’agit toujours d’inviter l’oeil du spectateur à se frayer un trajet. De lui proposer les tracés possibles d’une progression dans l’image, mais aussi de lui susciter des obstacles pour l’inciter à les contourner, à regarder autour… Bref, de le pousser à sillonner tout l’espace, à s’y inscrire dans dans tous les coins. Maurice Scève remplissait du nom de la femme aimée « De toute mer tout long et large espace / De terre aussi, tout tournoyant circuit/ Des monts tout terme en forme haute et basse/ Tout lieu distant », et comme le poète, Martine Franck remplit le paysage de notre présence. De notre oeil et de ses mouvements.