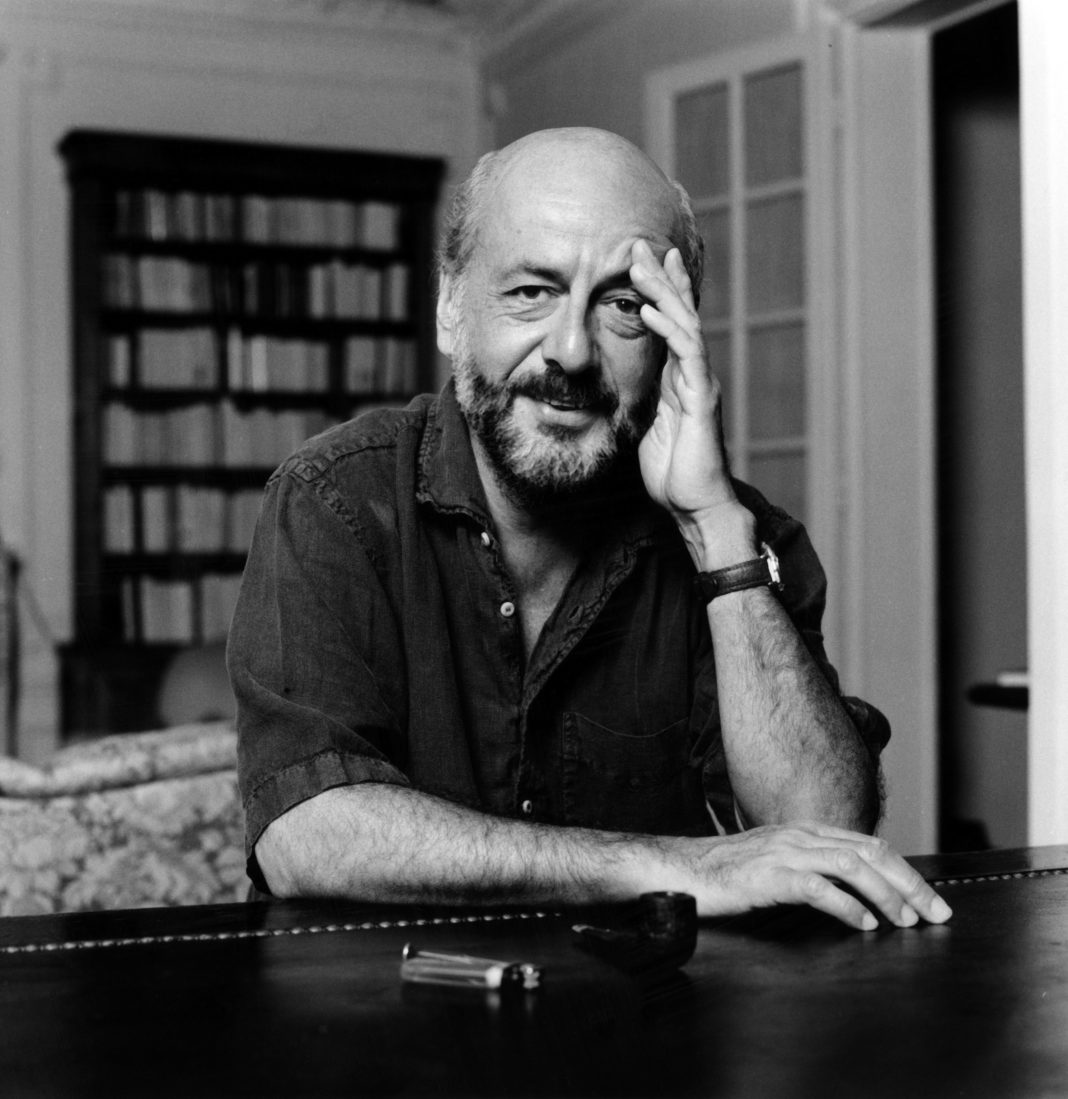

Actuellement en « repos de cinéma », Bertrand Blier revient sur son parcours jalonné de succès populaires, d’audaces d’écriture et de coups de pied dans les tabous.

Retrouvez l’intégralité de notre interview dans notre numéro de janvier!

Votre cinéma se distingue par des qualités d’écriture. Au départ, votre vocation était plutôt le cinéma ou plutôt la littérature ?

Les vocations, c’est sournois, ça se fait parfois à notre insu. J’ai commencé à penser au cinéma à 17-18 ans. Le fait que mon père était acteur a sans doute joué un rôle important là-dedans. Mais j’ai fait plein de choses : des films, des bouquins, du théâtre, et ce n’est pas fini. J’ai donc fait des choses très différentes : le cinéma, ça n’a rien à voir avec la littérature, ni avec le reste, c’est très spécial le cinéma. Le cinéma a déteint sur moi par mon père, ses fréquentations, les gens avec qui il travaillait. La littérature, c’était plus précoce chez moi, et ça doit aussi beaucoup à mon père parce qu’il m’a appris à lire, m’a conseillé des livres, etc. Tout ça s’est additionné et ça a donné un drôle de mec : moi, avec des activités multiples. Sauf que je n’ai jamais été acteur. Ça, je n’ai jamais voulu, avec mon père, ç’aurait été difficile.

Parmi toutes vos activités artistiques, le cinéma a été votre préférée ?

Je me suis épanoui dans tout, enfin plus ou moins. Toute activité artistique est magnifique quand on peut l’exercer dans de bonnes conditions. Le cinéma est évidemment très difficile parce qu’on a beau être le fils de quelqu’un de connu, ce n’est pas ça qui facilite les financements ou le règlement des problèmes de tournage. Bon, ça a été difficile jusqu’aux Valseuses, après, évidemment, ça s’est arrangé.

L’aspect financier, logistique et technique du cinéma, données qui s’ajoutent au pur travail créatif, ça vous a plutôt stimulé ou plutôt emmerdé ?

Ça m’a souvent barbé mais en même temps, il faut affronter ces questions. On ne peut pas faire de cinéma sans en passer par ces problèmes-là. Tout cinéaste les vit, c’est difficile, mais ça peut se surmonter. Moi, je les ai surmontés par l’écriture solitaire de mes films. Il faut d’abord être indifférent à ces problèmes logistiques et techniques et écrire son film dans la solitude et le rigorisme absolu. Et ensuite, seulement ensuite, on voit les réactions des partenaires et quels types de problèmes il va falloir surmonter. Et on les surmonte, et on arrive à faire les films malgré tout.

La lourdeur de la machinerie du cinéma vous a-t-elle parfois fait envier le peintre ou le romancier seul avec sa toile ou sa page ?

Ça arrive maintenant. J’ai été toute ma vie au service du cinéma et arrive un moment où on en a assez, d’abord parce que le cinéma n’est plus ce qu’il était, et parce qu’on profite d’une autre forme d’épanouissement dans la solitude de l’écrivain. Mais quand j’écris, je me sers de mon expérience de cinéaste, de mon regard de metteur en scène. Le cinéma est aussi une passerelle pour l’écrivain, ça communique bien entre ces deux formes. Si j’ai pu faire une carrière de metteur en scène, c’est parce que j’ai écrit un bouquin qui s’appelle Les Valseuses. Ce roman a débloqué la situation en forçant mon passage vers le cinéma. Le roman avait bien marché, mais pas autant que le film qui a connu un succès considérable.

Avec Les Valseuses le film, vous avez rendu célèbre un trio d’acteurs devenu mythique : Depardieu, Dewaere et Miou Miou. C’est une fierté ?

Je ne sais pas si je les ai fait éclore mais je les ai bien choisis. Il faut d’abord trouver l’acteur qui correspond au personnage, être sincère avec l’histoire qu’on raconte. Si un acteur avait été meilleur pour le film que Depardieu, j’aurais pris cet autre acteur. J’ai travaillé longtemps sur ce casting, et là où j’ai été bon, c’est que j’ai choisi les meilleurs pour ces rôles et pour ce film.

À l’époque, ils n’étaient pas connus. Vous avez eu du pif ?

Dewaere et Miou Miou étaient au Café de la Gare, et Depardieu avait quand même fait pas mal de théâtre. Tout le monde savait qu’ils étaient bons, je n’ai pas révélé un mystère. Depardieu avait joué dans une pièce de Bond, et tout le monde disait qu’il y était formidable. Il avait d’ailleurs joué aussi une pièce avec mon père qui a été très influent dans mon choix de casting : après avoir lu Les Valseuses, mon père m’a dit « faut que tu prennes Depardieu, c’est le meilleur actuellement ». Je n’étais pas vraiment chaud et je disais à mon père « non, je continue le casting » et il m’a répondu « tu t’emmerdes pour rien, Depardieu est le meilleur je te dis, prends-le et arrête de nous bassiner avec ton casting ! ». J’étais sous une double pression, celle de mon père d’un côté, celle de la production de l’autre, et j’ai réussi à bien juger la situation. Et c’est vrai que mon père avait raison et que Depardieu était l’acteur le plus intéressant. Il est ensuite devenu le Brando français.

Votre écriture a tout de suite été singulière dans le cinéma français. Ce style cru dans les dialogues et brechtien dans la structure vous est venu naturellement ou aviez-vous des influences plus ou moins conscientes ou revendiquées ?

Je me suis surtout inspiré des écrivains et du théâtre. En même temps, la crudité, la distanciation étaient dans l’air du temps. J’ai été forcément inspiré par ça et je l’ai fait, presque à mon insu.

J’ai fait des films où les femmes ont des rôles magnifiques.

(…)

Vous êtes un cinéaste à la fois populaire et dissensuel. On vous a adressé des critiques récurrentes telles que la provocation, la grossièreté, la misogynie… Que répondriez-vous à ces critiques ?

Je me suis défendu contre ces attaques, parfois maladroitement. Je cherchais à réveiller un peu l’ambiance générale. À l’époque, la France n’était pas ce qu’elle est devenue et l’environnement culturel n’était pas le même. Avant Les Valseuses, je venais de découvrir Kubrick, notamment Orange mécanique, ou bien Le Dernier tango à Paris de Bertolucci, le genre de films qui modifie la perception des choses. Il y avait comme ça quelques films importants, talentueux et provocateurs et je me suis engouffré là-dedans pour donner un tour de vis supplémentaire et choquer encore plus.

On vous a reproché votre façon de regarder les femmes, notamment dans un film comme Calmos.

Calmos a été écrit pour l’année de la femme. Avec mon scénariste, on s’est amusé à faire un film provocateur uniquement pour être provocateur. On a attaqué les femmes et les féministes de plein fouet. C’était plus une provocation potache qu’un ressenti profond de notre part.

Pensez-vous que notre époque a beaucoup évolué, que la liberté s’est rétrécie, que vous pourriez faire aujourd’hui des films comme Les Valseuses, Buffet froid ou Merci la vie ?

Oh non, j’aurais du mal. Mais on a du mal à faire n’importe quel projet aujourd’hui, tous les films sont difficiles à monter. On ne peut pas comparer aujourd’hui avec les années soixante-dix, ce sont deux époques, deux mondes totalement différents. En soixante-dix, le cinéma était un truc important, on allait découvrir les films dès le premier jour en salles, aujourd’hui, on les découvre sur une plateforme.

Vous pensez que le cinéma a été désacralisé, voire démonétisé ?

Faut pas exagérer non plus mais il y a un peu de ça. Il n’y a plus cette urgence, cet appétit d’aller voir les films.

Revenons sur la liberté de création : on peut comparer votre ton à celui de Charlie Hebdo ou Hara-Kiri par son aspect iconoclaste, libertaire, briseur de tabous. Pensez-vous que cette liberté-là se soit réduite ?

Oui, ça me semble évident. Il y a les partenariats avec la télévision, il faut respecter les uns et les autres, faire attention à tout ce qu’on dit… oui, pour un artiste, c’est difficile. Mais bon, on peut quand même faire des films en masquant un peu les intentions. On peut prendre les apparences du politiquement correct et y planquer des grenades que le spectateur découvre après coup.

Aujourd’hui, il faut faire attention à tout ce qu’on dit… oui, pour un artiste, c’est difficile.

Vous appartenez à la génération d’après la Nouvelle Vague. Quel était votre rapport au cinéma de la Nouvelle Vague ?

Il y avait de tout pendant la Nouvelle Vague, des choses emmerdantes et de grandes choses. La Nouvelle Vague c’était bien, et c’était bien aussi que ça s’arrête à un moment. Moi, j’étais plutôt Godard. Il m’énerve un peu mais j’adore Godard, c’est un très grand, un inventeur.

(…)

Vous avez des projets de films imminents ?

Non, j’écris pour moi. C’est merveilleux d’écrire, c’est très agréable, c’est une sensation de liberté extraordinaire. De toute façon, avec la pandémie, il n’y a pas beaucoup de projets lancés en ce moment. J’attends que les choses s’arrangent. Et puis il y a un phénomène de lassitude : au bout d’un moment, on ne peut pas passer son temps à raconter toujours les mêmes histoires avec les mêmes ingrédients. Il faut vivre, découvrir d’autres choses, couper un peu avec le cinéma pour se régénérer. Voilà, là, je suis en repos du cinéma.

Retrouvez le dossier Blier dans notre numéro de janvier: interviews, analyses et abécédaire.

Bertrand Blier, cruelle beauté de Vincent Roussel, Marest Éditeur, 351p, 19€