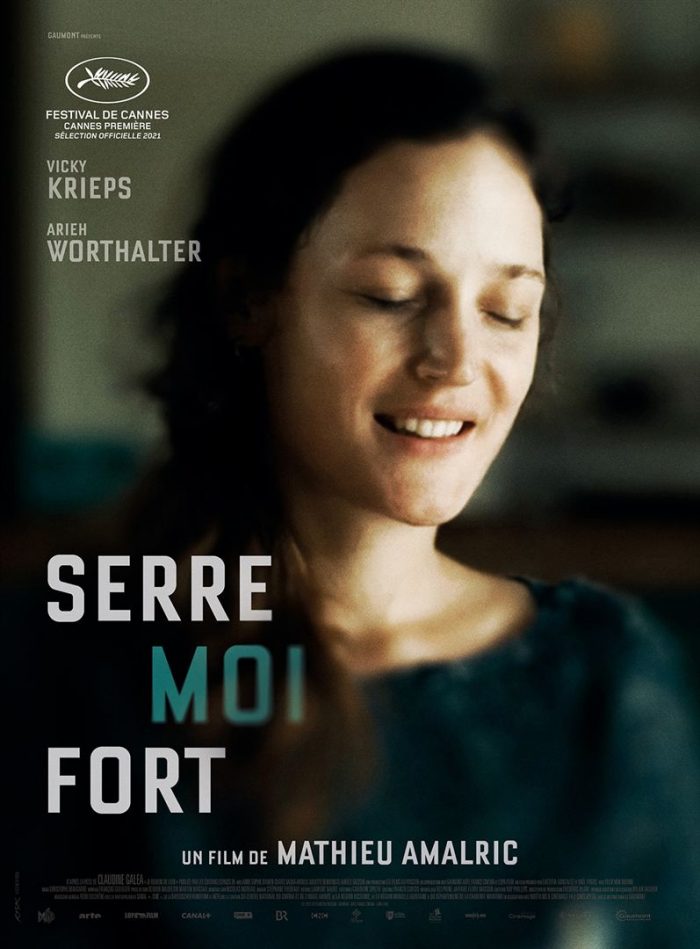

Avec Serre moi fort, Mathieu Amalric réalise un mélodrame poignant dans lequel un personnage féminin réussit à communiquer avec l’esprit de ses morts.

Savez-vous ce qui lie entre eux les héros de Martin Scorsese, que ce soit Travis Bickle dans Taxi Driver, Jack La Motta dans Raging Bull, le marshal Teddy Daniels dans Shutter island ou Franck Sheeran dans The Irishman ? C’est qu’ils ont un pied en enfer mais se battent avec leur esprit pour ne pas y sombrer corps et âme. Afin de ne pas avoir à supporter leurs souffrances et leur culpabilité, chacun d’eux se bâtit des fictions et s’invente des existences parallèles. Eh bien, la bouleversante héroïne de Serre moi fort, le dernier film de Mathieu Amalric leur ressemble. Comme eux, Clarisse (Vicky Krieps) refuse l’horreur de sa condition de veuve et rêve l’existence des êtres aimés – son mari, ses enfants – et perdus. Mathieu Amalric raconte cette histoire de déni en tissant des rimes au fur et à mesure des divagations de Clarisse. Et qu’importe si le réalisateur de Barbara nous explique ne pas avoir songé à Scorsese en adaptant librement la pièce de la romancière et dramaturge Claudine Galéa car, comme il nous l’a confié, tout peut faire signe pour le nourrir et l’inspirer : des rencontres, une musique entendue pendant un concert, la strophe d’une chanson d’Etienne Daho, des personnages puisés dans des romans, des images entraperçus dans des films. S’entretenir avec lui, comme Transfuge l’avait déjà fait pour Trois souvenirs de ma jeunesse d’Arnaud Desplechin, c’est parler avec un archéologue de l’âme humaine.

Retrouvez l’intégralité de l’interview dans notre numéro de septembre!

Comment avez-vous l’idée de faire un film de Je reviens de loin, la pièce de Claudine Galéa ?

Vous savez que cette pièce n’a jamais été jouée ? C’est mon ami, acteur et metteur en scène, Laurent Ziserman qui me l’a fait découvrir. Laurent voulait la monter et puis il n’a pas pu. Je l’ai lue dans un train et là j’ai été complètement percuté par les larmes, une chose qui ne m’était pas arrivée depuis longtemps. Un nerf avait été touché ! Je me cachais derrière ma veste dans le train pour pleurer. Et à vrai dire, je suis parti de ça : de ce qui m’était arrivé, de ce sentiment. J’ai rencontré Claudine Galéa qui m’a expliqué que cette histoire n’avait rien d’autobiographique, qu’elle était née d’un songe. Il y a quinze ans, elle s’était vue, en rêve, poser la main sur une poignée de porte, sans savoir si elle rentrait ou si elle sortait. Ça m’a encore plus convaincu d’en faire un film ! Évidemment, j’ai tout de suite senti que c’était un matériau très littéraire, qui joue avec l’italique, la graphie, les voix intérieures et extérieures, bref de tout ce que j’appelle le « jeu de l’invention ». Toutes les pièces de Claudine Galéa ont été composées pour le Théâtre National de Strasbourg. J’ai écrit un texte sur son travail, texte dans lequel j’ai utilisé l’expression « travail d’archéologue».

Comment adapter pour le cinéma un matériau aussi littéraire ?

Quand j’ai fait lire la pièce à mes deux productrices, elles ont été bouleversées mais elles ne voyaient pas du tout comment j’allais parvenir à en tirer un film. Mais je suis convaincu que lorsqu’on part d’un matériau qui n’est pas fait pour le cinéma, ça oblige à effectuer un trajet encore plus fort vers le cinéma. Ça oblige à penser aux moyens du cinéma. Après que mes productrices m’ont donné leur feu vert, j’ai composé un premier jet en neuf jours en essayant de demeurer le plus fidèle possible au texte. J’ai fait quelque chose de simple : je suis parti des décors et des objets : une chaise en rotin, une balançoire, des roses trémières… Ce sont des réflexes de régisseur et d’assistant-réalisateur. C’est de cette façon que j’ai commencé dans le cinéma : en tant que stagiaire sur le tournage d’Au revoir les enfants de Louis Malle puis comme régisseur et assistant réalisateur.

(…)

L’éclatement du résultat final, ce que vous appelez le « jeu de l’invention », correspond bien au fait que Clarisse s’invente sans cesse des histoires pour ne pas avoir à affronter le deuil des êtres aimés.

Oui, elle a trouvé un système pour que le deuil n’existe pas. Elle est en action tout le temps, elle trouve sans cesse de nouvelles idées. Sa première tactique consiste à inverser les pôles, c’est-à-dire à imaginer que c’est elle qui s’en va et non son mari et ses enfants qui sont partis. Ensuite, elle trouve une autre invention en cherchant une fille dans la petite école de musique où sa propre fille s’entraînait à jouer La lettre à Élise. Le spectateur accepte ces systèmes car il est lui dans le déni et il ne peut tolérer l’idée de cet accident horrible. C’est pourquoi je ne voulais pas plonger immédiatement la tête du spectateur sous l’eau : ce n’était pas nécessaire d’être d’emblée avec elle au cœur de l’horreur. Après la projection, le spectateur peut reconstituer tout son parcours du début à la fin et faire le tri entre ce qui s’est vraiment passé et ce qu’elle a imaginé. Le spectateur a d’autant plus envie de croire aux inventions de Clarisse qu’elle trouve des subterfuges magnifiques. Comme de prendre des photos qu’elle repeint minutieusement pour que le passé réexiste.

(…)

Nous avons pensé aux personnages de Scorsese qui, eux aussi, se racontent des histoires afin d’éviter de regarder l’horreur en face.

On m’a effectivement beaucoup parlé de Shutter Island mais je ne l’ai pas vu. Est-ce que Scorsese me nourrit ? À vrai dire, tout me nourrit. Regardez mon cahier de notes, c’est rempli de noms : La Cerisaie, Guy Maddin, Carl Théodor Dreyer, Gertrud et Jeanne d’Arc, Jean Rouch, Sophie Calle, Pagnol, Boyhood de Richard Linklater. Mais aussi Totoro de Miyasaki. Et évidemment Douglas Sirk. D’ailleurs, le titre parfait pour Serer-moi fort aurait été Imitation of life, mais bon il était déjà pris. Mais il y a une référence plus importante que toutes les autres : c’est Les Gens de la pluie de Francis Ford Coppola. Je l’ai d’ailleurs montré au chef opérateur, Christophe Beaucarne, et ça m’a inspiré pour le costume de Vicky. On avait d’ailleurs tourné une scène où Vicky sortait d’un cinéma où elle était allée voir Les gens de la pluie.

(…)

C’est aussi un film musical. Presque un film sur la musique, sur le pouvoir médiumnique de la musique.

Il fallait que le film ait une trajectoire musicale puisque la mère et la fille sont musiciennes. C’était assez facile avec le piano qui autorise un trajet narratif très clair : comme un pianiste débutant (je le sais, je l’ai été !), on commence par La lettre à Élise, puis on passe à la Sonate n° 1 de Beethoven puis à Debussy, puis à la musique contemporaine, jusqu’à Ligeti. Je m’étais dit que j’allais réaliser un mélo sans violons. On s’est rendu compte que le film pouvait accepter un seul et unique violon, celui de Messiaen.

Dans vos derniers films, on observe une hybridation entre la fiction et le documentaire musical. Dans Serre moi fort, vous intégrez des extraits de Bloody Daughter, un documentaire de Stéphanie Argerich sur sa mère, Martha Argerich, qui résonne avec l’histoire de Clarisse de manière assez vertigineuse.

C’est vrai. J’avais déjà réalisé un film sur Barbara Hannigan en train de chauffer sa voix. Et je réalise aussi des documentaires musicaux sur John Zorn qui ne sont montrés que lors de ses concerts. Je fais tout tout seul : le son, l’image, la production. Zorn construit de véritables marathons musicaux dans lesquels il invite parfois jusqu’à quarante formations pour jouer toutes sortes de musiques : du punk à la musique de chambre. J’en ai déjà réalisé deux et je suis en train de monter le troisième qui sera montré en mars 2022 lors de son prochain marathon à Hambourg. Je pense que je n’aurais pas réalisé Barbara si je n’avais pas été subjugué par le travail des musiciens. La musique en train de se faire, c’est encore plus beau que le cinéma en train de se faire !

Vous aimez filmer les musiciens ?

C’est plus que cela : je m’en nourris, je les vampirise, je leur pompe tout !

D’une certaine manière, Serre moi fort donne le sentiment qu’une musique est en train de s’inventer devant nous, sous nos yeux.

Oui. Les dialogues que Clarisse s’inventent ressemblent à un oratorio. J’ai beaucoup pensé à l’opéra. Mais aussi au mélo. Quand on tourne un mélo, on se demande tout le temps si toutes ces horreurs vont un jour nous arriver dans la vie. « Est-ce que mes enfants vont mourir ? ». Cette question, on se la posait tout le temps avec Vicky. Ça fait peur de toucher à ça…

Il y a beaucoup de choses dans le film qui semblent venir des années soixante-dix, comme la voiture par exemple. Le film pourrait se passer au cours de cette décennie. Pourquoi ?

Je pense qu’il s’agit avant tout d’un goût personnel pour cette période. Mais c’est aussi lié à des questions pratiques : la première assistante m’a dit que je devais trouver une voiture. Ok. Mais laquelle ? Elle n’allait pas quand même rouler dans une 306, ça ne fait pas rêver ! Une nuit, sur Internet, on est tombé sur cette bagnole. La classe ! Mais dès qu’on l’avait trouvée, il fallait expliquer pourquoi elle conduisait cette voiture-là. C’est pour cela qu’on a imaginé que c’est son mari qui aimait cette voiture et que nous avons inventé un flash-back pour le raconter. Par la suite, on comprend qu’elle a envie de rouler avec cette bagnole parce que c’est avec celle-ci qu’ils ont eu leur accident. En fait, on peut tout reconstituer. Et puis, en fin de compte, quel pied de rouler avec cette voiture ! On est heureux : une fille, une bagnole…

Et puis les années soixante-dix cela permet d’écouter J.J Cale !

Ah ça, c’est un choix Vicky ! C’est elle qui chantonnait Cherry quand elle improvisait quand nous répétions la scène des crêpes. C’est un moment très douloureux dans le film parce que son personnage parle à son mari alors même que lui et les enfants sont morts. Pour la tourner, j’ai indiqué à Vicky et à l’équipe qu’il fallait en faire une scène de séduction. Il ne veut plus d’elle. Il faut donc qu’elle le séduise à nouveau en le faisant sourire. Et c’est ce qu’elle a fait en chantant Cherry. J’adore quand ce genre de choses se produisent au tournage car je deviens alors le premier spectateur de mon film.

Comment votre choix s’est-il porté sur Vicky Krieps ? Est-ce après l’avoir vue dans Phantom Thread de Paul Thomas Anderson ?

Avant tout, j’aime les langues, les accents. Vicky est luxembourgeoise, elle parle trois langues. Dans le film, Clarisse gagne sa vie comme traductrice d’office de tourisme. Mais dans ses moments libres, pour elle-même, elle traduit L’homme sans qualités de Robert Musil. Il se trouve que depuis trois ans je suis obsédé par ce livre. Il y a même pas mal de phrases de Musil dans le film. C’est d’ailleurs à cause du livre qu’elle se prénomme Clarisse. D’autant que la Clarisse de Musil, elle aussi, frôle la folie. Vous voyez, pour moi faire un film c’est utiliser des phrases venues d’ailleurs et les mettre dans la bouche d’un personnage. C’est pour ça que je pense à l’archéologie car l’archéologue, quand il brosse des os avec un petit pinceau des os, il est aussi en train de penser à ses propres os, ses propres dépôts, à ce qu’il laissera de sa vie.

(…)

Le film décrit certes un personnage au bord de la folie mais c’est aussi un très lumineux portrait de femme.

Vous ne pouvez pas savoir comme vous me faites plaisir en disant cela ! Je ne voulais surtout pas faire de Clarisse une mater dolorosa. Mon travail consistait à permettre à Vicky de s’amuser car elle est quelqu’un de lumineux. On devait aller de plus en plus vers des choses joyeuses. Au cours de la dernière partie du tournage, je lui ai même dit d’oublier que la famille de son personnage était morte. Je lui demandais des trucs rigolos comme de draguer des mecs ou de chanter dans la voiture. Ça a marché car il y a entre nous deux quelque chose de l’ordre de la gémellité. Des fois, on était même habillés de la même façon. Jusqu’alors je n’avais filmé que mes amoureuses ou mes ex. C’est la première fois que je travaille professionnellement avec une actrice !

Le film ne ressemble pas un chemin de croix en effet. La lumière chaude et sensuelle de Christophe Beaucarne atténue la douleur du drame.

C’est pourquoi on a opté pour la chaleur de la pellicule. On avait été beaucoup plus loin dans le grain en mettant du 16 mm mais comme ça fourmillait trop, on a dû en retirer beaucoup à l’étalonnage. J’avais très peur que ça fasse trop film d’époque. Mais j’espère qu’à l’arrivée l’image du film a quelque chose de spirituel.

(…)

Le titre est-il une référence à Nage indienne d’Etienne Daho ?

Vous connaissez vos classiques ! Dans la chanson, Daho chante : « Serre-moi fort, si ton corps se fait plus léger. Je pourrais nous sauver. ». Quelqu’un se noie et on pourra se sauver l’un l’autre si l’autre corps est plus léger. J’ai cherché un tas de titres mais c’est le seul qui ait tenu.

Qu’avez-vous envie de filmer maintenant ?

Comme je vous le disais tout à l’heure, je rêve d’un film tout simple. Pourquoi est-ce que jusqu’à maintenant, je n’y suis pas parvenu ? Est-ce que cela veut dire que je n’ai pas de cœur ? Qu’est-ce que cela raconte de moi ? Cela dit il ne faut pas se tromper sur ce film-ci : sa construction complexe n’a rien à voir avec un pari formel. Je ne voulais pas manipuler le spectateur et lui donner l’impression que j’avais de l’avance sur lui. J’ai essayé de bâtir des rimes partageables avec le spectateur. Partager une émotion, un sentiment, est tout ce qui m’importe.

Serre moi fort de Mathieu Amalric avec Vicky Krieps et Arieh Worthalter, Gaumont Distribution, sortie le 8 septembre.

Découvrez la bande annonce du film en suivant ce lien.