Avec Tromperie, Arnaud Desplechin adapte Philip Roth, son écrivain favori. Occasion d’évoquer les relations hommes-femmes et les ruses de la création, dans le film et en interview. En salles mercredi 29 décembre.

Retrouvez l’intégralité de notre interview dans notre numéro de janvier!

Extraits

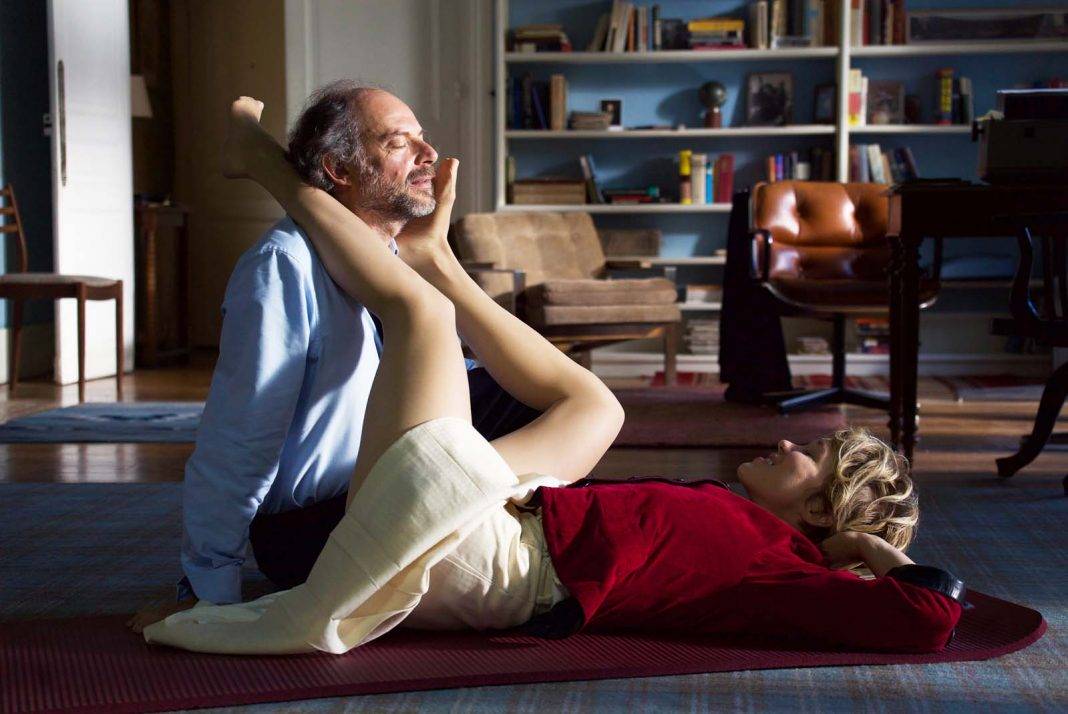

Après le romanesque foisonnant des Fantômes d’Ismaël et une plongée (inédite pour lui) vers le film noir social avec Roubaix, une lumière, Arnaud Desplechin vire de bord, tel un journaliste qui passerait de reportages sur le terrain à l’analyse au bureau : Tromperie est un « film de chambre », un quasi huis clos. Après avoir longtemps souligné l’importance de l’écrivain Philip Roth dans son panthéon personnel, Desplechin l’adapte enfin directement, explorant sous son ombre tutélaire les relations hommes-femmes, les strates de l’imaginaire, les ruses de la création. Sans oublier un détour par la judéité, « Roth oblige » pourrait-on penser – sauf que le nom Juif est aussi une ancienne obsession du cinéaste. Ainsi, bien que physiquement limité à ses quatre murs, le bureau de Tromperie est mentalement ouvert à l’infini de l’esprit et de la libido de l’écrivain qui y travaille. Et les femmes qui y passent sont peut-être tout aussi bien des êtres de chair et des chimères, présentes dans l’ici et maintenant ou posées en majesté dans le nacre du souvenir amoureux, à moins que ce ne soit dans l’imaginaire du livre à venir. Ecrire et aimer, est-ce la même chose, une projection fantasmatique ? Double double de Roth et de Desplechin, Philip passe le plus clair de son temps à parler avec son amante du moment (Léa Seydoux, filmée ici comme les grandes héroïnes bergmaniennes) : avant la chair, le verbe, l’érotisme des mots. À l’heure où l’on ne veut plus de « zone grise », Desplechin explore le terrain ambigu du commerce des sentiments, les zones troubles de la sexualité, des relations entre le corps et l’esprit, le réel et la fiction. Sans oublier d’en sourire avec une scène de procès burlesque où un tribunal de femmes met en accusation l’écrivain Philip. Dans le long et dense entretien qu’Arnaud Desplechin nous a accordé, le cinéaste revient en détail sur Tromperie, mais pose aussi son regard singulier sur Claude Lanzmann, sur les obsessions identitaires de notre temps et sur le cinéma de ces dernières années.

On sait que vous admirez Philip Roth depuis longtemps, on en a perçu des échos à travers vos films. Qu’est-ce qui vous a décidé finalement à adapter Tromperie ?

Tromperie est un projet à la fois très vieux et très neuf. J’ai vu toutes les adaptations de Roth à la télévision et au cinéma, je crois n’en avoir aimé aucune. J’avais lu Tromperie à sa sortie. Je me souviens avoir offert ce livre à une amie pendant la préparation de Comment je me suis disputé… Je faisais souvent du training avec mes acteurs et lors de nos débuts avec Emmanuelle Devos, on avait nos feuilles de dialogue de Roth à la main, je jouais Philip et Emmanuelle une de ses femmes : c’était l’épilogue de Tromperie. C’était tellement magique que des années plus tard, on l’avait gardé en bonus pour l’édition collector de Rois et reine. J’ai fait parvenir le dvd à Roth. Et Philip m’a appelé, un 31 octobre, jour de mon anniversaire. Je suis nul au téléphone, comme mes personnages, j’ai parlé en chuchotant, j’ai été d’une maladresse invraisemblable, bref, Roth me dit « pourquoi vous ne feriez pas un film avec Tromperie ? ». Je lui ai répondu que je butais sur plein d’obstacles, d’adaptation, d’écriture… et il me dit « non, ne le faites pas comme ça, faites-le comme vous avez fait ce bonus, en jouant directement les dialogues du livre ». Pourquoi pas, mais j’ai pensé que ça ne ferait pas un film. J’ai essayé d’écrire quelque chose et c’était mauvais, alors j’ai laissé tomber ce projet.

Qu’est-ce qui vous y a fait revenir ?

Entre deux films, j’ai réessayé avec Kent Jones, avec Larry Gross, c’était épouvantable. Je faisais lire ça à une amie proche, elle disait que c’était misogyne, affreux, que le type était odieux… Plus tard, entre deux spectacles de théâtre à la salle Richelieu, je me suis dit que je pourrais peut-être essayer de monter quelque chose au théâtre à partir des dialogues de Tromperie, mais dans une petite salle. Et j’ai pensé à prendre Denis (Podalydès) pour jouer Philip, l’alter ego de Roth. Bon, finalement, j’ai fait Angels in America. Ce projet Tromperie a fini par tomber comme une feuille morte. J’ai alors pensé qu’il ne se ferait jamais et que c’était très bien comme ça. Et puis est arrivé le confinement. Une réplique du livre m’est revenue à la mémoire : la femme dit à Roth « on est comme dans le grenier d’Anne Frank » et Roth répond « ben c’est ça notre lieu ». Moi aussi, j’étais dans le grenier d’Anne Frank avec le confinement. Or j’avais envie de faire un film vite. J’ai donc repris ce projet Tromperie avec mon amie Julie Peyr et en quatre semaines, on a écrit quelque chose. Je l’ai envoyé à Pascal Caucheteux en lui disant qu’on pourrait faire un truc très simple pour la télévision, genre Vanya 42ème rue : juste des gens qui parlent, des talking heads. Pascal m’a rétorqué « tu te trompes, tu vas faire un film de cinéma, à petit budget, ok, mais de cinéma ». Il avait raison. J’ai encore repris le scénario et en écrivant, je pensais très fort à Léa (Seydoux). Il était aussi fondamental qu’Emmanuelle (Devos) soit dedans parce qu’elle était liée historiquement à ce projet.

Roth a écrit des romans foisonnants. Pourquoi ce choix d’un court roman essentiellement constitué de dialogues ? C’était plus facile à transposer à l’écran ?

Dans les grands romans de Roth, il y a toujours des twists très romanesques, mais on perdait ce jeu dans les adaptations au cinéma ou à la télé, et ça me décevait toujours. Dans la structure du récit de Tromperie, il reste un peu de ce jeu de mise en crise de la fiction : qu’est-ce que le personnage rêve, qu’est-ce qu’il hallucine, qu’est-ce qu’il reconstruit ? Il y a donc ce que j’aime dans l’art de Philip Roth, mais sur un mode de chambre. Sur un mode plus ample, mon livre fétiche de Roth est Le Théâtre de Sabbath et je ne l’adapterai jamais : là, c’est l’épopée, il faudrait un tout autre budget.

(…)

Je n’ai pas connu Roth mais c’est vrai que Denis ne correspond pas exactement à l’idée (peut-être fausse) qu’on se fait de Roth : Denis semble plus fragile, moins dur.

Denis, c’est la douceur. Il m’a demandé « pourquoi tu m’as choisi moi, et pas Mathieu (Amalric ?) ». Je lui ai dit « il s’agit de jouer Philip, pas Zuckerman ». Pour revenir à l’attention aux femmes, j’avais peur d’une chose : la mièvrerie. Alors j’ai dit à Denis « attention parce que Philip n’est jamais gentil ». Du coup, Denis a pensé « mince, il faut que je sois méchant » (rires)… Je lui ai dit « non non… ». Il fallait trouver une vis comica qui ne soit pas gentille. Pendant le tournage, presque tous les matins, je lui disais « pour la scène suivante, je vais te raconter une petite anecdote que je trouve amusante ». Au début, je lui racontais des anecdotes de Stanley Cavell, puis je lui ai raconté des histoires drôles avec Claude. Cela emplissait Denis et faisait que son écoute des femmes ne soit pas mièvre. Je racontais toutes ces histoires avec Claude à Denis aussi pour le judéiser. Il s’en plaignait parfois : « mais Arnaud, je ne suis pas Juif ! ». « Oui, mais tu es acteur, et écrivain, ça suffira, ça fera l’affaire ! » (rires)… J’ai terminé le film empli par la figure de Roth et par la figure de Claude.

Puisqu’on parle de Denis, parlons de Léa. Vous disiez avoir écrit en pensant à elle ?

Je suis nul au téléphone mais pas mauvais en textos. Léa textote aussi beaucoup. Je lui envoyais des indications par textos, le soir, ou des compliments le matin, toujours par textos. Je crois qu’elle a rencontré son âge et c’est sublime. Dans Roubaix…, elle est un personnage. Là, elle n’est pas un personnage, il fallait qu’elle accepte de donner quelque chose d’elle, et c’est tout. Elle ne joue pas dans ce film, elle se sert d’elle. Même si elle est très différente du personnage, elle sait ce que ressent une femme de son âge. Quand elle dit sur un banc « je n’ai pas eu envie d’avoir un enfant. Je voulais le tuer avec du coton dans la gorge… », ça me bouleverse. Quand les sentiments sont crus, brutaux, pas gentils, ça me passionne. Je pense à Baudelaire : … « que c’est un dur métier que d’être belle femme »…

Il y a une scène de procès assez drôle, quasi burlesque, où Philip est mis en cause par un tribunal de femmes. Est-ce là une critique souriante des excès de MeToo ?

Ce qui est sidérant, c’est que Roth a ri de ça avec trente ans d’avance. Depuis 120 battements par minute, je rêvais de travailler avec Saadia Bentaïeb. Si elle n’avait pas joué la procureure, je ne sais pas qui j’aurais pu prendre. On s’est rencontrés, on se vouvoyait, j’étais très intimidé, peut-être l’était-elle aussi. Je lui ai dit que se moquer de la procureure et montrer que l’écrivain a raison, ce ne serait pas intéressant. Évidemment, j’ai dit l’inverse à Denis (rires)… Il fallait que les deux aient raison – que chacun ait ses raisons comme disait Renoir. Denis a brodé, improvisé, mais il fallait aussi que la procureure puisse rire, et faire rire. Dans ce film, il y a des traces de Kafka partout, et dans cette scène aussi. Ce qui est difficile, c’est que la procureure s’occupe du sort de toutes les femmes alors que Philip s’occupe du sort de chaque femme. Politiquement, c’est irréconciliable. Donc, Philip sera condamné parce que le sort de toutes les femmes, il s’en fout. Par contre, le sort de cette femme, ou de celle-ci, ou de celle-là, il ne s’en fout pas. Je ne voudrais pas m’étendre sur MeToo, mais je ne voudrais pas non plus esquiver le sujet : ça m’a travaillé pendant tout le processus d’écriture, notamment dans ces périodes où je n’aimais pas ce que j’écrivais.

Sans insister sur MeToo, on est curieux de savoir quel regard vous portez sur notre époque traversée par un raidissement idéologique et identitaire ?

Je vais répondre par une anecdote vécue. J’avais un ami toujours cher à mon cœur qui me proposait, au début de MeToo, de signer un texte collectif. Je lis le texte et je trouve ça très intéressant, mais j’aimerais rajouter une petite phrase. Le texte était court, donc ma phrase était aussi très courte. Je ne me souviens pas exactement de cette phrase mais je disais en gros qu’il y a un trouble entre les sexes, les genres, un trouble douloureux mais qui est aussi heureux. Je n’ai plus eu de nouvelles de cet ami : manifestement, le mot « trouble » ne passait pas, malgré Trouble dans le genre de Judith Butler. Je trouvais ça bizarre, concernant une question qui touche à l’intime, à la sexualité, un endroit où nous sommes tous singuliers. Un être humain ne répète pas un autre être humain. C’était bizarre de voir plein de gens manifester ensemble, disant « on est tous pareils », alors qu’en matière de sexualité, on est chacun différent. Concernant notre époque, c’est vrai que des choses me frappent, comme l’interdiction d’une pièce d’Eschyle à la Sorbonne. J’ai un ami américain, enseignant, poète, qui me racontait les facs américaines en ce moment, c’est hallucinant. Les positions identitaires me terrifient. J’adore cette phrase de Kafka : « je n’ai rien en commun avec les Juifs, c’est à peine si j’ai quelque chose en commun avec moi-même ». Tout est dit. Les gens qui ont énormément à voir avec eux-mêmes, ça me fait peur. Pour ces gens-là, qui veulent à tout prix coller à leur identité, les deux ennemis sont la psychanalyse et l’art parce que dans ces deux instances, on ne colle pas à son identité. Evidemment, c’est ce petit espace de décollement identitaire qui m’intéresse et le plus grand romancier de ça, c’est Roth. On ne coïncide pas avec soi-même. Moi, le matin quand je me réveille, je ne coïncide pas avec moi-même. La psychanalyse et l’art sont l’antidote de l’essentialisation.

Les Cahiers du cinéma vous avaient reproché votre supposé « male gaze » au moment de Roubaix, une lumière. Que pensez-vous de cette nouvelle grille d’analyse passant les films au tamis du regard masculin ou féminin ?

Une autre chose me trouble, c’est le peu de considération pour le travail d’acteur. On regarde un film, on dit « c’est du male gaze, c’est le regard du réalisateur, etc ». Moi, je regarde avec les yeux de Stanley Cavell : le cinéma a permis une formidable prise de parole féminine en filmant des femmes. Un jour, on a vu Katherine Hepburn, ou Marylin Monroe, ou Greta Garbo, qui disent « voilà, ma façon d’être au monde, c’est ça. Elle est différente de celle de ma mère, de ma sœur, etc. » Le cinéma a été capable d’enregistrer cela. Je crois à la politique des auteurs, mais par ailleurs, il y a aussi une politique des acteurs et des actrices ! Tout d’un coup, un corps surgit à l’écran et incarne quelque chose de neuf pour les spectateurs. J’espère que Léa Seydoux a fait ça dans Tromperie, et que des spectatrices vont se dire « ce personnage, c’est moi ! ». Moi, je peux placer la caméra ici ou là, mais c’est Léa Seydoux qui prend la parole sur l’écran. On oublie cela, ce partage de parole entre réalisateurs, acteurs et actrices. Quand on voit le visage de Garbo en gros plan, elle semble nous dire « j’existe, et je vous emmerde ! ». Et je ne peux pas ne pas penser à Deneuve. Deneuve est une auteure, quand on voit ses films, on l’entend dire « ma volonté artistique, c’est ça ». C’est imparable, et ça, ce n’est pas regardé par la nouvelle critique de cinéma.

(…)

Vous êtes un cinéaste depuis trente ans. Qu’est-ce qui vous a marqué dans le cinéma au cours de ces trente années ?

Ma cinéphilie est d’abord américaine et ce qui me frappe, mais peut-être que je me trompe, c’est l’effondrement du cinéma américain. Le cinéma populaire américain n’est plus inventif, et le cinéma d’auteur américain regarde tellement vers l’Europe que ça fatigue. Il n’y a plus d’auteurs hollywoodiens, John McTiernan, Renny Harlin, tout ça, c’est terminé. Ces gros films américains où il y avait un peu d’art me manquent toutes les semaines. Du coup, je vais voir Drive my car et je suis heureux comme un enfant parce que là, il y a de l’art partout. La disparition du cinéma américain est une inquiétude parce que quand le cinéma américain va bien, le cinéma du reste du monde va bien, il suffit de savoir comment fonctionne le CNC. L’autre trait qui me frappe, c’est la diversité de voix apparues dans le cinéma, et ça c’est très heureux. On ne sait plus d’où va venir le prochain film qui va nous plaire, c’est très agréable. Le cinéma n’a jamais été un art mais a toujours tendu à être un art : cette asymptote est formidable et je crains que ce mouvement-là soit un peu oublié au bénéfice d’une vue très sociologique de la puissance du cinéma. Je pensais que le cinéma de Cayatte était terminé et je vois son retour. Si le cinéma ne faisait plus que nous renseigner sur la société, ce serait bien dommage. Pendant le confinement, j’ai revu La Femme au corbeau de Franck Borzage : elle rencontre un type dans la rue, il meurt de froid, elle enlève son manteau de fourrure, se couche nue sur lui et le réveille… Là, on se dit « merde, le cinéma, c’est quand même de l’art ! ». Ça n’apporte rien à la société mais ça touche à la dimension de l’art, par fragments, car ça reste aussi un spectacle de divertissement. J’ai peur que les gens soient moins vigilants à préserver cette étincelle artistique du cinéma qui a existé au XXe siècle et dont j’aimerais qu’elle persiste au XXIe siècle. Mais cette idée du cinéma existe encore, la preuve par Drive my car, la preuve par Annette, la preuve par Titane, trois plaisirs de cinéma très différents. Et puis la preuve par Kéchiche, le plus grand, celui qui a su résoudre cette tension entre filmer la société et filmer le monde. Il est le cinéaste le plus français qui soit. Dans La Graine et le mulet, il y a tout Pagnol, tout Pialat, tout Berri, il arrive à prendre des éléments de partout et à les digérer, à les rendre contemporains. Avec lui, j’ai des nouvelles de la France non comme un territoire mais comme un monde. Kéchiche, Michael Mann et Lars von Trier sont pour moi les trois grands inventeurs de formes de ces dernières décennies.

(…)

Tromperie, Arnaud Desplechin, Le Pacte, en salles le 29 décembre

Découvrez la bande-annonce du film en suivant ce lien.