Bret Easton Ellis signe avec Les Eclats le grand roman anti-woke de notre époque. À lire de toute urgence.

Le revoici, après treize ans d’attente. Bret Easton Ellis nous réembarque dans une de ses fictions psychédéliques, hypersexuelles et sanguines, qui ont fait de lui le romancier américain le plus célèbrement subversif de la fin des nineties, et du début de ce siècle. Le chemin est balisé : nous sommes dans les lieux où tout a commencé, Los Angeles, le Buckley College, la jeunesse dorée et défoncée de la Californie du début des années 80. Bref, le paradis sur terre, jusqu’à ce qu’un serial killer vienne semer la terreur. Nous sommes sur les pas du jeune Bret, dans sa maison de Mulholland Drive, où il tente d’écrire, entre défonce et masturbation, ce qui deviendra Moins que zéro. Nous traversons LA au son d’Elvis Costello et des Pretenders dans une petite BM ou Porsche décapotables, sur les hauts de Hollywood, entre des garçons en blazer et chemises Gucci, et de filles en mini-jupes et polos Lacoste. Les Eclairs résonne comme un tub du début des live d’MTV, sent l’huile de bronzage, et a le goût d’un joint fumé un matin d’été. C’est le lieu d’origine d’Ellis, celui de John Waters et de David Hockney à qui il rend hommage, un monde où tout est mis en scène, où chacun joue son rôle, de manière ironique et mordante, où l’homosexualité se vit encore à moitié cachée mais qui n’est pas encore sous la menace du Sida. Bref, un monde, écrit-il, où la « corruption » ne domine pas. Mais plus pour longtemps. C’est là l’idée d’Ellis et le récit des Eclats : à l’automne 81, le paradis s’effondre pour le narrateur. Fin de la jeunesse, fin de l’innocence, fin du sexe sans conséquence, fin de Los Angeles, et d’une possibilité de vivre sans gravité. Ellis signe son Bildungsroman.

Mais j’entends la question monter : plus de vingt ans après American Psycho, Ellis est-il toujours ce type border-line, indécent et absolument sexuel ? Oui, plus que jamais, Ellis danse dans l’ombre du puritanisme américain, et européen. Car Ellis est cet écrivain qui raconte aujourd’hui ce qu’on ne devrait pas écrire. Ainsi, ces jeunes gens riches, attachants, tolérants, qui passent de soirée en soirée, jouissant de sexe et de coke, et que certains esprits tristes et hargneux haïssent, au point de vouloir leur peau. Ainsi ce monde dénué de toute morale, où la beauté des jeunes filles et garçons est la seule réalité et promesse d’innocence, et le sexe, seul accès à la sérénité. On est loin de l’obsession morale woke actuelle, qui sévit tant dans la littérature que dans la société. Ainsi ce jeune Bret, qui couche avec le père de sa petite amie, pour réussir dans le cinéma, et qui l’accepte, parce que ça fait partie du jeu, et qu’au fond, il s’en fout. Ainsi ce monde où la sexualité est un jeu que seule la violence moribonde et à demi-religieuse d’une obscure secte mettra en péril. Ainsi ces scènes de torture, ces tableaux gores et grotesques dont on sent à chaque ligne le plaisir qu’a pris l’écrivain à les composer. « Pretty wild » dira un de ses professeurs après avoir lu ce qu’écrit le jeune Bret. Oui, Ellis n’a pas changé, il est sacrément sauvage.

Et il n’a pas perdu son principal talent qu’il réaffirme avec puissance dans Les Eclats : l’absolue conscience de lui-même. Ellis a créé Bret, Bret relance Ellis. Non seulement jamais il ne s’oublie, mais il parvient à faire de lui-même, de sa vie, de son corps, l’un des sujets les plus mystérieux de la littérature américaine à succès. Bret est fasciné par Bret, et il suffit de compter les scènes où le jeune homme se regarde dans le miroir, le plus souvent nu, pour comprendre ce démiurgique intérêt pour soi qui fonde son œuvre. Car le sujet le plus saisissant du livre n’est pas la jeunesse, la Californie, ou la violence, mais la puissance que le jeune Bret développe en lui-même, cette force d’imagination qui lui permet « d’entendre ce que les autres n’entendent pas ». C’est-à-dire le désir, c’est-à-dire la pulsion de mort, qu’il perçoit même dans le sourire le plus joyeux. Ellis se fait à cinquante-six ans proustien, il retraverse sa jeunesse à travers le Moi d’écrivain qui s’y fonda. Sous son apparence de Mémoires, et d’autobiographie naturaliste, Les Eclats se révèle au fil de ses six cents pages, un périple halluciné dans l’esprit d’un écrivain qui maîtrise peu à peu son pouvoir de métamorphose. Les cinquante dernières pages du livre sont en cela inouïes, elles balaient les cinq cent premières, renversent toutes les croyances établies au cours du roman jusque-là, ce récit qui pouvait parfois vaciller sous l’abondance de détails soudainement, prend un nouveau sens. Ce jeu de miroirs qu’il atteint là s’avère d’une virtuosité rarement atteinte. Nous comprenons alors que nous n’étions pas seulement dans un roman à mi-chemin de Fitzgerald et de Stephen King, tel que nous avions pu le croire, mais dans une œuvre plus proche de Psychose, maîtrisant un art hitchcockien, où le sol à chaque instant se dérobe sous les pieds du lecteur. Ellis nous rappelle qu’il est un puissant artiste, et qu’il vaut bien plus que les laborieux cancellers qui voudraient le rappeler à l’ordre.

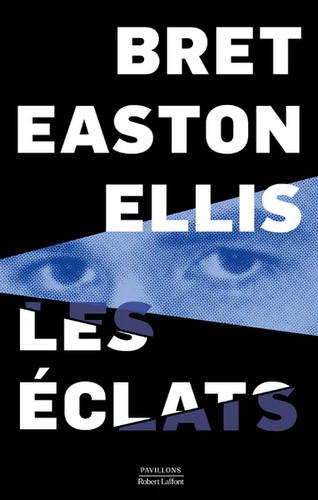

Bret Easton Ellis, Les Eclats, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre Guglielmina, éditions Robert Laffont, 602p., 26€