Nous avons lu le nouvel ouvrage de l’ultime rebelle incisif des beaux quartiers. Désenchanté mais combatif envers les excès woke et (l’auto)censure en pleine forme, le quinquagénaire assagi se révèle, avec élégance, brio et humour au plus près de lui-même. Sans honte et sans concession.

Pour répondre à cette question, j’ai emprunté l’unique exemplaire de la rédaction (les éditeurs ne sont plus ce qu’ils étaient). Commençons par deux anecdotes. C’était il y a quelques années, dans un café. J’attendais quelqu’un. Près de moi, une voix féminine s’éleva parmi une petite assemblée : « il faudrait sérieusement s’occuper du cas Beigbeder ! » Cette Robespierrette trentenaire me disait quelque chose, sans doute l’avais-je croisée dans le « milieu » littéraire. Des murmures d’approbation accueillirent la suggestion de la gestapiste à la mode #metoo. Ressortez la guillotine. Faites enterrer l’accusé. Que signifiait le « cas » Beigbeder ? Je l’ignorais, même si je voyais ce que l’air du temps, aigre et fanatique, pouvait réserver aux hommes de talent pourris de succès. Le connaissant bien, je n’avais jamais vu qu’un amant affable. Un aimant à femmes. Malgré lui. Un jour lointain, sur la côte basque, alors que nous finissions de dîner, une jeune serveuse apporta l’addition et lui glissa un bout de papier avec son numéro de téléphone et un message direct. Il éclata de rire et me dit : « ça m’arrive tout le temps ! Comment veux-tu qu’un numéro de téléphone et une proposition de baise me fassent quelque chose ! Un tue-l’amour, ces harceleuses ! » La célébrité, cet aphrodisiaque débandant. Les comploteurs du Flore avaient été entendus puisque quelque temps après, on s’occupa « sérieusement du cas Beigbeder » : la maison de l’écrivain, qui y vit en famille, avait été taguée de trucs aussi débiles que dégueulasses, autant d’appels au meurtre courageusement anonymes. Sa maison de Guéthary était devenue une réplique d’un Twitter conçu à l’imprimante 3 D. Twitter, cette bouche d’égout 2.0.

Beigbeder commence son nouveau livre, drôle, mordant et désenchanté, sur cet épisode violent qui l’a fait sauter direct du virtuel des réseaux sociaux (qu’il ignore) au reality show woke. Une vraie gueule de bois qui n’avait rien à voir avec son amour pour la vodka. Être cloué au pilori n’est pas ici un jeu excitant pour backrooms gay. On se demande d’ailleurs comment l’obscur plumitif, auteur d’un livre sur les bien connus fascistes Sylvain Tesson, Yann Moix et Michel Houellebecq, a pu oublier Beigbeder… Dans La position de la cuillère*, Deborah Levy écrit ceci : « subir un trauma c’est acquérir un savoir dont nous ne voulons pas ». Elle a raison : Beigbeder se serait bien passé de cette agression symptomatique d’une embarrassante époque. Il préfère parler de ce qu’il connaît : la littérature (à ne pas confondre avec ce produit jetable si répandu qu’on appelle livre). Mais Deborah Levy a aussi tort : sans le trauma du wokisme et de son avatar, la « cancellisation » culturelle épanouie, Beigbeder ne se serait pas donné la peine de nous donner ces touchantes confessions d’un type désorienté mais combatif : la bêtise dangereuse, en l’occurrence ici le mal totalitaire de nos temps, est l’aiguillon bienvenu qui fouette la pensée au repos.

Certains chapitres me rappelaient quelque chose. Je les avais lus ailleurs. Peu importe. Beigbeder se révèle un écrivain écolo économe. Un modèle de citoyenneté pour recyclerie autogérée. Avec lui rien ne doit se perdre : il nous offre en les étoffant certains de ses récents papiers de magazines pour en faire un patchwork de savoureux récits allant du stupéfiant (l’addiction passée à la coke) au spirituel (le séjour régénérant chez les moines) ou au temporel (le passage musclé au 21e Rima). Beigbeder s’autoanalyse sans indulgence mais sans jamais tomber dans l’auto-apitoiement pathétique qui fait aujourd’hui la fortune éditoriale de certains exhibitionnistes des deux sexes. Il a connu aussi les plaies et les blessures, les coups et les attouchements. Mais il préfère creuser davantage encore, jusqu’à atteindre ce que Flaubert appelait « le trognon de l’âme ». Comme souvent, chez lui, les formule font mouche. J’en retiendrais une : « La révolution sexuelle a été annulée en 2017 ». Beigbeder a raison d’en vouloir doublement à Harvey Weinstein : c’est un prédateur auquel la justice a rendu la monnaie de sa pièce. Mais il a aussi saccagé quelque chose de précieux : la relation amusée, primesautière, joueuse, galante, perverse, cruelle, tendre, entre femmes et hommes. Une coutume humaine millénaire tout à fait supportable, la pire à l’exception de toutes les autres, désormais jugée « toxique » et has-been et sur laquelle se pencheront un jour les historiens du meilleur des mondes. Lorsque ChatGpt écrira la romance de nos vies éteintes.

*Éditions du Sous-Sol.

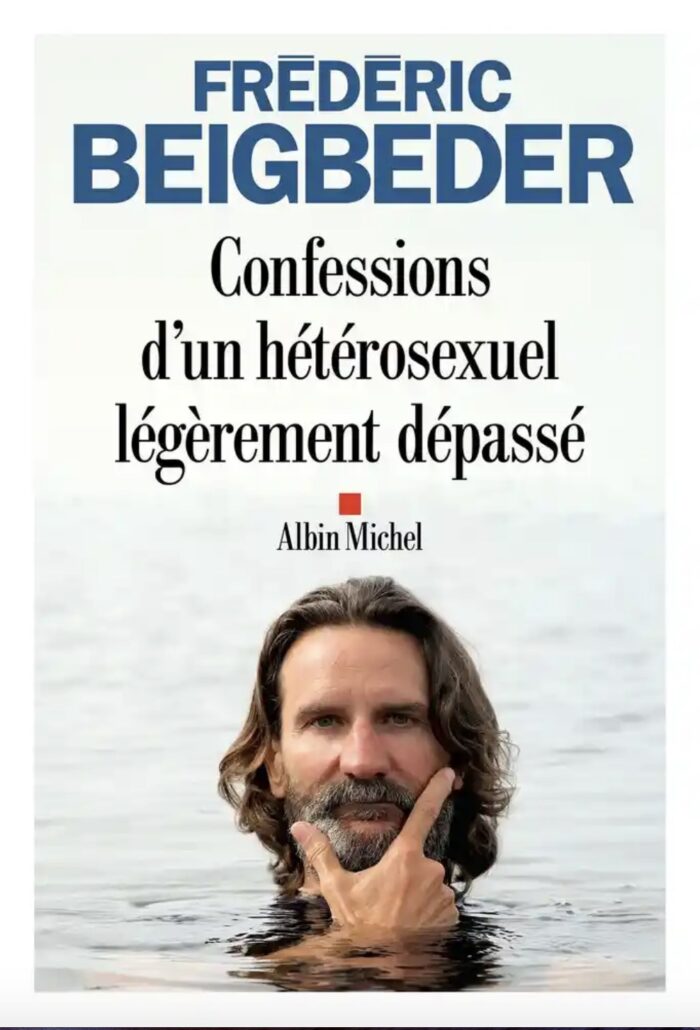

Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé de Frédéric Beigbeder. Éditions Albin Michel, 164p., 19,90 €. En librairie le 6 avril.