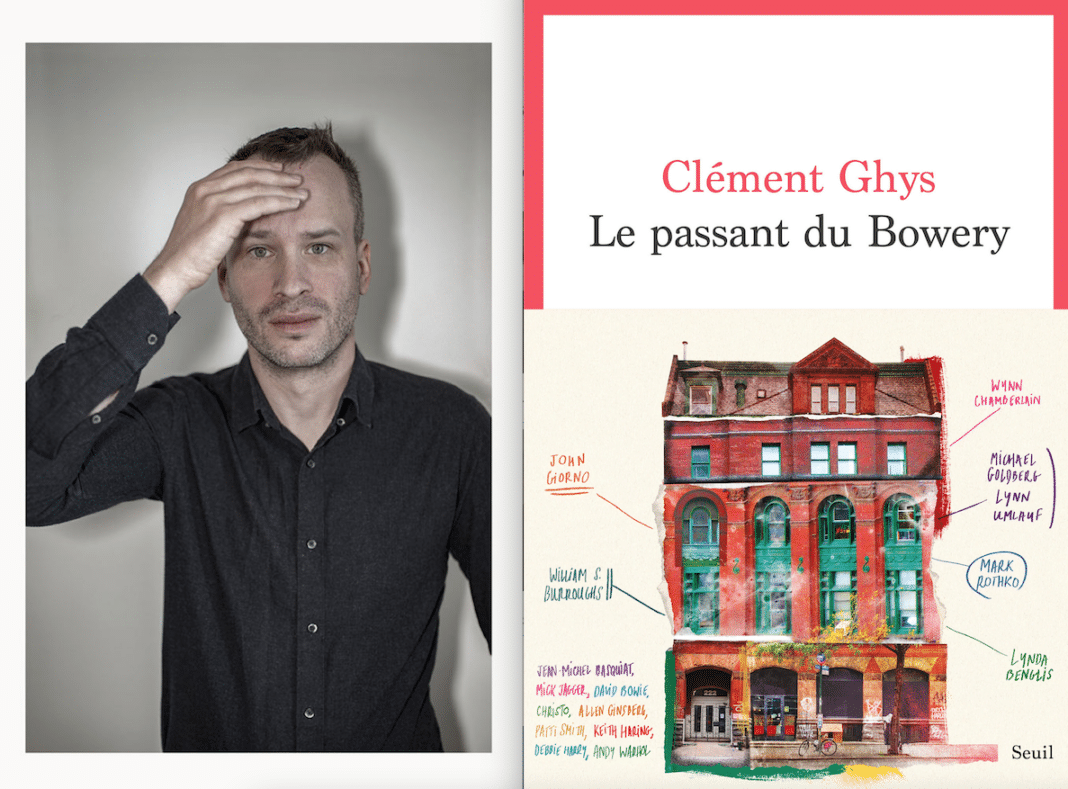

Clément Ghys avec Le passant du Bowery, signe un livre sur New York très maîtrisé, un parfait exercice d’admiration.

Quelle folie d’écrire encore aujourd’hui sur New York ! Tant d’écrivains l’ont décrite, analysé, fouillé dans le moindre de ses recoins : Salinger, de Lillo, Selby, Toibin, Cunningham, McInerney, Auster, Capote et j’en passe. Côté Français, les tentatives sont plus rares et souvent ratées. Mais l’on garde en mémoire l’incroyable New York de Morand, exercice formel parfait. Et plus récemment, celui de Thierry Clermont, Long Island, Baby. Alors on allait à reculons dans ce deuxième livre de Clément Ghys, 222 Bowery, d’autant plus que la période travaillée, fantasmée, mythologisée, est surdocumentée, principalement les années soixante-dix, puis les années quatre-vingt.

Mais malgré cela, Ghys réussit son pari de nous entraîner dans ce fameux immeuble du sud de Manathan où artistes en tout genre se croisaient : Burroughs et Giorno, les deux poètes romanciers qui constitueront la charpente du livre, et tous les autres, Mark Rothko, Lynda Benglis, Charles Pollock, William Walton, Wynn Chamberlain…

Ce qui l’intéresse ? La vie, dans son sens le plus concret du terme, de cette désirable bohème : les ragots, les baises, les drogues, les créations artistiques, les brouilles, les amitiés, les dérives les plus dingues. À la manière de Fitzgerald, Ghys dresse des listes (réelles) d’invitations à dîner, où l’on trouve des célébrités tels Andy Wharol, David Bowie ou Mick Jagger, mais aussi et surtout, et c’est un des charmes du livre, des inconnus, des oubliés, des secondes mains, mais qui eurent la chance d’être là, dans ces petits groupes d’avant-garde new yorkais. Et il en fait, avec habileté, de courts portraits, fidèle à l’injonction de l’underground d’aller voir dans les marges.

Pour que la machine mouline à plein régime, Ghys a donc trouvé une forme originale pour dire New York, cet immeuble et ses différentes pièces et appartements : une forme qui lui permet — et c’est vraisemblablement la grande force du livre —, de fétichiser son récit. Ghys est un esthète, avant tout, et ce n’est évidemment pas un hasard si son rapport à New York est plus spatial que temporel. New York pour Ghys, pourrait se synthétiser en un tableau, le Cocktail Party d’Alex Katz.

Sans arrêt, à travers un name dropping qu’il creuse avec précision, doigté, légèreté, il relance son propre désir d’écrivain, de « passant, », de « voyeur », et celui du lecteur. Il y a du procédé de Patrick Deville dans cette mécanique de noms propres qui s’accumulent ; un procédé factuel, on aurait envie de dire à raz du sol, sans presque aucun avis, réflexions ou surplomb. Il nous livre une sorte de machine à fabriquer des microhistoires, comme si Ghys dépeçait de l’intérieur le monstre mythologique qu’est New York.

Le livre est un cri d’amour à l’endroit de New York, et pour cette simple raison, nous le remercions, tant aujourd’hui l’idéalisme a déserté le roman français.

Clément Ghys, Le passant du Bowery, Seuil, 282p., 19,50€