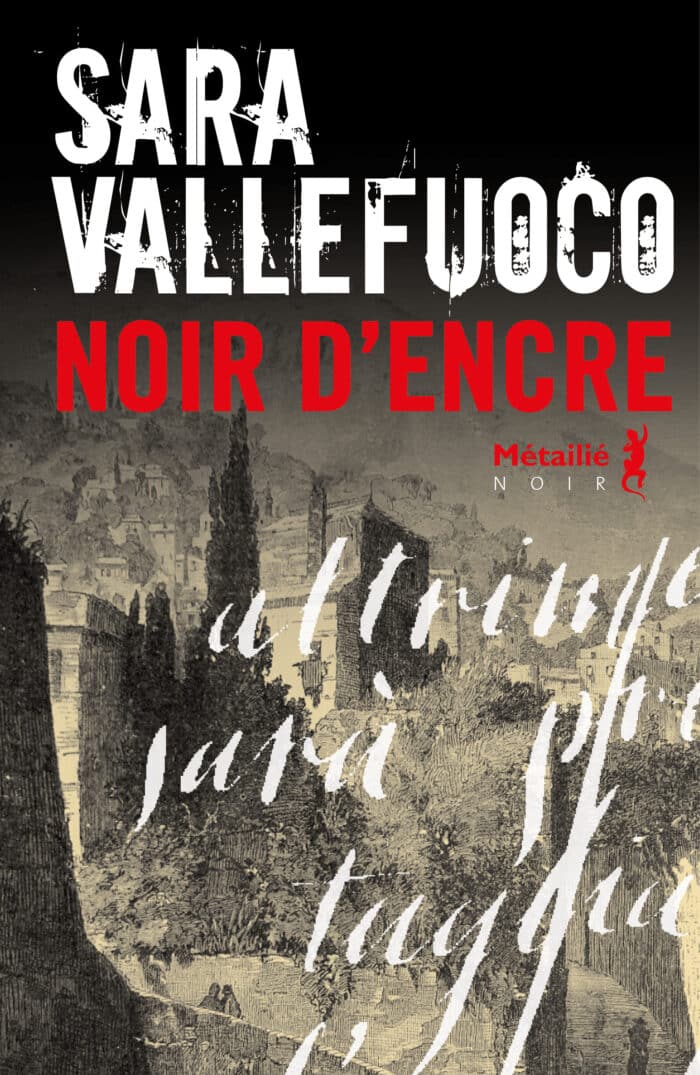

Quand un excellent roman policier dans la Sardaigne de 1899 se double d’un génial roman tout court… C’est Noir d’encre, c’est de Sara Vallefuoco, c’est exceptionnel !

Appelons cela le théorème de l’écume ou la loi de phosphorescence : tout roman, s’il a rempli le but, conscient ou inavoué, qu’il s’est assigné, ne vaut qu’à raison de l’espèce d’écume ou de halo qui l’entoure et dont l’éclat n’a que très secondairement à voir avec ses éléments constitutifs manifestes. La phrase qui précède, atrocement guindée, n’est que le piètre produit de la raison raisonnante du critique à qui les bienséances (et la nécessité de fournir le nombre de signes requis) interdisent de se contenter de la seule appréciation qui vaudrait : « p…tain ! »

Car enfin, un premier roman – et un roman policier historique, par-dessus le marché, genre tout à fait estimable mais dont les rejetons sont souvent suspects de complaisances – qui, non seulement, atteste une maîtrise irréprochable, mais de surcroît, dégage ce quelque chose en plus (écume, phosphorescence) qui est le propre de la grande littérature, cela mérite une exclamation admirative, fût-elle triviale !

Mais puisqu’un « p…tain ! » sonore ne suffit pas, tâchons d’y voir un peu plus clair. Comment se fait-il que le récit enchevêtré d’une enquête dans la Sardaigne de 1899 soit infiniment plus que la pittoresque partie d’échecs cérébraux que son argument laisserait présager ? « Pittoresque » : un monde que semble régir encore en partie l’épopée, en l’occurrence la geste du brigandage ; des personnages pour certains taillés sur un patron qui rappelle, dans le relief que prennent certaines caractéristiques (l’infirmité, la cécité, la femme à poigne), le théâtre ; les notations qui sonnent si « vrai » sur cette zone géographique et temporelle où isolement et nouvelles du monde extérieur, tradition et marche de la modernité forment un mélange mal stabilisé. « Partie d’échecs » : un enchaînement de crimes, des lettres de menace, des faux-semblants, et le vice-brigadier Ghibaudo et ses camarades du poste de Serra au milieu de tout cela.

Quelque chose fait effort depuis ce méli-mélo absurde et sanglant – et pas seulement vers sa résolution. Quelque chose se détache, se distingue. Oui, c’est le mot : « se distingue ». Voilà ce qui double le livre, l’accompagne comme son ombre (ou son écume, ou sa phosphorescence) : une tension, un effort vers le singulier. Empreintes digitales (une innovation chez nos carabiniers), particularités matérielles de telle graphie, événements passant, ou feignant de passer, l’explication rationnelle (une piscine miraculeuse), poésie populaire improvisée : dans tout cela, c’est bien l’unique qui prévaut, le propre ou l’étrange, bref la singularité dans toutes ses acceptions. Et l’extraordinaire restitution du mouvement des pensées de Ghibaudo, qui donne à celui-ci une existence si distincte, en est sans doute le plus bel exemple. En dernière analyse, le voilà, ce quelque chose qui naît du livre, le déborde et enchante : un personnage bien vivant, dans son irréductible individualité. Ce qui est sans doute un des plus hauts buts à quoi puisse prétendre le roman – et qu’atteint haut la main Sara Vallefuoco.

Sara Vallefuoco, Noir d’encre, traduit de l’italien par Serge Quadruppani, Métailié, 272 p., 22,50€