Emma Becker poursuit sa plongée dans les eaux tumultueuses de l’amour et de ses extases sexuelles sans limite en nous offrant son roman le plus incandescent.

Le métier de critique est parfois cocasse. Vous venez de vous séparer et soudain, comme un bonbon enrobé de curare, vous parvient ce « roman » de l’amour fou que l’on vous propose de chroniquer. Le mal joli fait en effet joliment mal, mais on ne lui en veut pas puisqu’il n’est pas censé être au courant de vos souffrances de vieux Werther. Au contraire, il agit comme un baume de jouvence et éclaire votre chemin tortueux en lui montrant d’une certaine façon la direction à prendre (ou ne pas prendre). Le mal joli, autrement dit la passion absolue, est celui qu’éprouve Emma Becker, l’écrivain bohème de « moyenne » extraction, sans doute de gauche, pour un collègue qui a priori, n’est pas son genre. Antonin de Quincy d’Avricourt est un aristocrate de Saint-Germain-des-Prés, vêtu comme un nuancier ambulant, ultra-mondain, peu porté sur le progressisme, considérant tout ce qui est extérieur à cette rive Gauche circonscrite à trois ou quatre rues comme une effroyable terra incognita où règnent les barbares. Ce grand amateur de Brasillach et de Rebatet, doublé d’un polygraphe difficile à suivre tant sa production est pléthorique existe : je l’ai connu, enfant timide menotté à un attaché-case dans lequel devait somnoler quelques textes signant la précocité.

Emma Becker, on s’en souvient, est celle par qui le scandale était arrivé avec La maison, faux roman vraie confession d’une jeune femme mariée choisissant de se prostituer dans un bordel berlinois afin d’éprouver sa sexualité, son plaisir, et sa curiosité. Certaines féministes avaient hurlé au scandale de la soumission aux plaisirs de l’homme, d’autres avaient applaudi à cette liberté totale d’une femme engageant ses propres fantasmes et désirs. Emma Becker agissait avec conviction à la manière d’une entomologiste, penchée sur une drôle de bestiole, l’homo erectus et son phallus jamais en paix dont avait si bien parlé Alberto Moravia dans l’impérissable Moi et lui. Auteur de plusieurs romans marquants, Emma Becker est l’opposée de ces gémissantes de l’écriture dont l’unique obsession, lassante à force d’être attendue, est d’en remettre sans cesse une couche sur l’homme, ce misérable. Becker fait du bien parce que loin de la littérature féminine victimaire, elle dévoile dans toute l’étendue de son talent de conteuse -, et de styliste-, ce que l’on savoure soi-même des femmes intelligentes : une façon de lutter à armes égales sur ce ring éternel que constitue l’amour, la passion, la sublimation, entre une femme et un homme, avec dégâts collatéraux assumés. Ce nouveau texte, d’une grande force littéraire et spirituelle, montre la relation – mot à prendre dans son sens originel de révélation – d’une voracité sexuelle insensée accouchant de la plus belle des procréations, l’amour. Mariée, deux enfants, vie de famille au bord du précipice, Emma Becker décrit avec minutie les étapes de ce qu’elle nomme un « empoisonnement du cerveau », ne nous épargnant rien de la morphologie de la bite aimée et des dons exceptionnels de son étalon repartant au grand galop pour un nouveau coït après chaque orgasme. Au-delà de la jouissance des corps, qui, curieusement dans leur description répétitive ne lasse jamais, Le mal joli est le compte rendu minutieux d’un envoûtement, ce que l’auteur nomme : « désosser l’obsession ». C’est surtout le récit de la jouissance des mots : l’acte sexuel y est la condition sine qua non à l’écriture, et vice versa, comme si l’un ne pouvait aller sans l’autre. Nous ne déflorerons pas la fin, inattendue et quasi incorrecte pour les peine-à-jouir guettant l’échec derrière la radicalité du désir. Morale peu proustienne de cette histoire : il est tout à fait conseillé de gâcher sa vie pour quelqu’un qui n’est pas son genre.

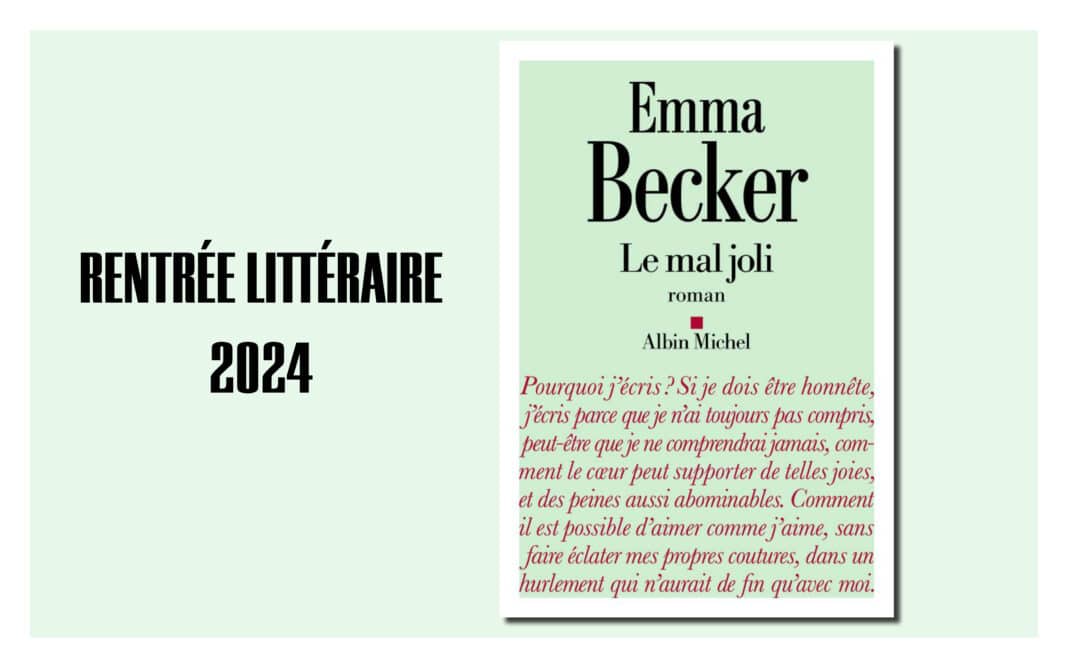

Le mal joli, disponible le 21 août aux éditions Albin Michel, 414p., 21,90€