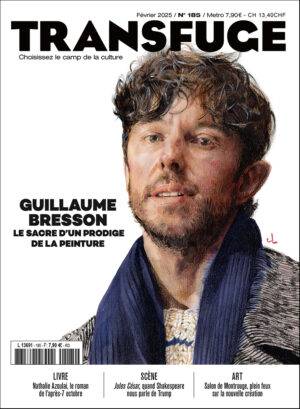

Rencontre royale, aussi intense que passionnante, avec Guillaume Bresson, grand artiste figuratif de la nouvelle génération française, de chez Nathalie Obadia, et premier peintre admis au sein d’un club très fermé des stars de l’art contemporain invitées à s’exprimer au château de Versailles…

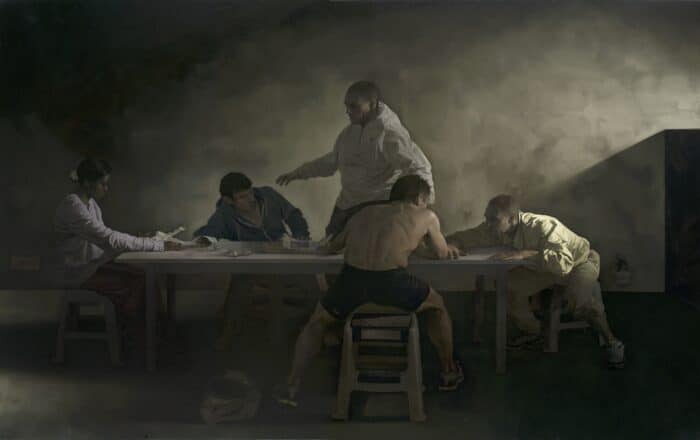

Des corps. Des corps en mouvement, essentiellement masculins, se jouant de vérités affirmées : danses, bastons, ou même émeutes ? Le peintre Guillaume Bresson ne cesse depuis une vingtaine d’années d’explorer les frontières ténues entre les représentations que l’on peut se faire, parfois d’une manière fantasmatique, des mêlées corporelles. Fantasmatiques au sens où parfois l’esquisse d’une bagarre chez Bresson n’est que simulation ludique, jeux de rôles destinés à bouleverser l’inquiétude du regard, parfois trop acquis aux discours clivants sur les cités populaires. Il y a davantage d’humour qu’on ne le pense dans des dispositifs scéniques mettant l’esprit du spectateur partagé entre l’effroi et l’apaisement. Un travail d’une minutie exceptionnelle qui confine au prodige à une époque où, en peinture, la rapidité d’exécution, la célérité entraînant le bâclage sont devenues trop souvent une norme imposée à la fois par la paresse de l’idée de perfection et l’accélération du tempo de production exigée par des marchands pressés de rendements à court terme. Guillaume Bresson, aussi incroyable que cela paraît, n’a réalisé à ce jour qu’une trentaine de toiles, le plaçant en cela entre Léonard de Vinci et ses dix-sept toiles et Le Caravage à la soixantaine d’œuvres reconnues (artiste dont l’influence est évidente chez Bresson). Cette lenteur dont Milan Kundera s’était fait le défenseur dans un essai brillant, est l’opposée de la vitesse dont l’écrivain tchèque affirmait avec humour qu’elle est « la forme d’extase dont la révélation technique a fait cadeau à l’homme ». Ses tableaux, appartenant tous à des institutions ou à des collections privées, ont été réunis au château de Versailles (sauf un non prêté, hélas disparu dans l’incendie de Los Angeles), dans le cadre d’invitations régulières d’artistes contemporains appelés à jouer les trouble-fête au sein d’un cadre aussi intimidant que grandiose. Nous nous souvenons des passages remarqués d’artistes comme Jeff Koons, Takashi Murakami, de Giuseppe Penone, de Hiroshi Sugimoto. Ce club médiatique accueille aujourd’hui Guillaume Bresson, à la grande surprise de l’intéressé lui-même, aussi étranger au réseautage et à la mise en avant de son image qu’un dromadaire à l’Antarctique. Premier peintre contemporain à avoir été convié à Versailles, ce quadragénaire pudique au regard clair et aux cheveux joliment embroussaillés lui donnant des airs de musicien de rock anglais, a cependant accepté de relever le défi. Une proposition émanant du sémillant Christophe Leribault arrivé en mars à la tête de l’établissement après un assez bref passage à Orsay. Cela tenait, si l’on est un poil perfide, du cadeau empoisonné : il ne s’agit rien moins pour Bresson que de se confronter aux immenses scènes de batailles d’Horace Vernet, virtuoses certes mais peu compatibles avec l’époque de repentance puisqu’y est montrée en grande partie la conquête de l’Algérie…

Face à face sans complaisance

Un jour de janvier, rendez-vous est donc pris au sein des galeries historiques voulues par Louis-Philippe et occupant presque tout l’étage de l’aile sud. C’est là, devant La Prise de la smalah d’Abd-el-Kader, tableau panoramique considéré comme le plus grand du XIXème siècle (21 mètres de long) que se rapprochent des pas sur le parquet désert. Manteau épais tissé de chevron gris, barbe de trois jours, Guillaume Bresson arrive escorté de Christophe Leribault venu faire un tour d’horizon de l’accrochage en cours, avant de filer en Suède. On doit, entre autres, à ce sexagénaire au visage et à la voix juvéniles, la confrontation réussie des peintures de Peter Doig avec les œuvres emblématiques du musée d’Orsay. Un exercice nécessitant d’intenses réflexions sur la légitimité de l’entreprise car pouvant se révéler vain si les correspondances entre un grand disparu et un vivant en vogue n’opèrent pas. Christophe Leribault a tout de suite vu ce qu’il pouvait tirer du face-à-face sans complaisance entre le peintre officiel chantre du colonialisme alors triomphant et le « rebelle » mettant en scène ses potes d’enfance, venant pour la plupart de familles d’origines maghrébines et africaines. Une « battle » immobile qui tiendrait davantage du match que du clash. « J’aime beaucoup le travail de Guillaume, me souffle Leribault. J’ai pensé qu’il serait l’artiste parfait pour instaurer un dialogue éruptif avec Horace Vernet. D’ordinaire, ces grandes toiles représentant la conquête de l’Algérie sont recouvertes par des coffrages, parce que nous avons besoin des murs pour placer devant les toiles d’autres œuvres le temps d’expositions temporaires, mais aussi, avouons-le, parce que les sujets de Vernet peuvent être aujourd’hui sujets à polémiques ». Une autocensure qui peut, elle aussi, être objets de polémiques… « J’ai toujours pensé qu’il vaut mieux montrer les choses et les expliquer que les cacher, abonde Leribault. Je me suis dit qu’il pourrait y avoir une sorte d’adéquation un peu paradoxale avec le spectacle de la violence peint par Guillaume au moyen d’une technique assez traditionnelle ». À la différence que chez Bresson, le spectateur ne sait pas quelle histoire se joue dans ces mêlées de corps, au milieu de lieux mal définis en zones périurbaines, dans des parkings glauques, etc. Une ambiguïté qui reste à l’état d’énigme, un avantage de la peinture sur les mots toujours sources d’explications. Mais laissons maintenant la parole à l’artiste au discours intense. Un vrai maître.

Portrait à retrouver dans le N°185, disponible en version numérique et en version papier

Château de Versailles, Salles d’Afrique, jusqu’au 25 mai, www.châteauversailles.fr

Photo article : Sans titre, 2012-2013. Huile sur toile. 169,9 x 269,9 cm. © ADAGP, Paris 2024. Crédit photo : Bertrand Huet / Tutti image – Courtesy of the artist and Galerie Nathalie Obadia Paris/Brussels.

Photo Illustration : Laura Stevens