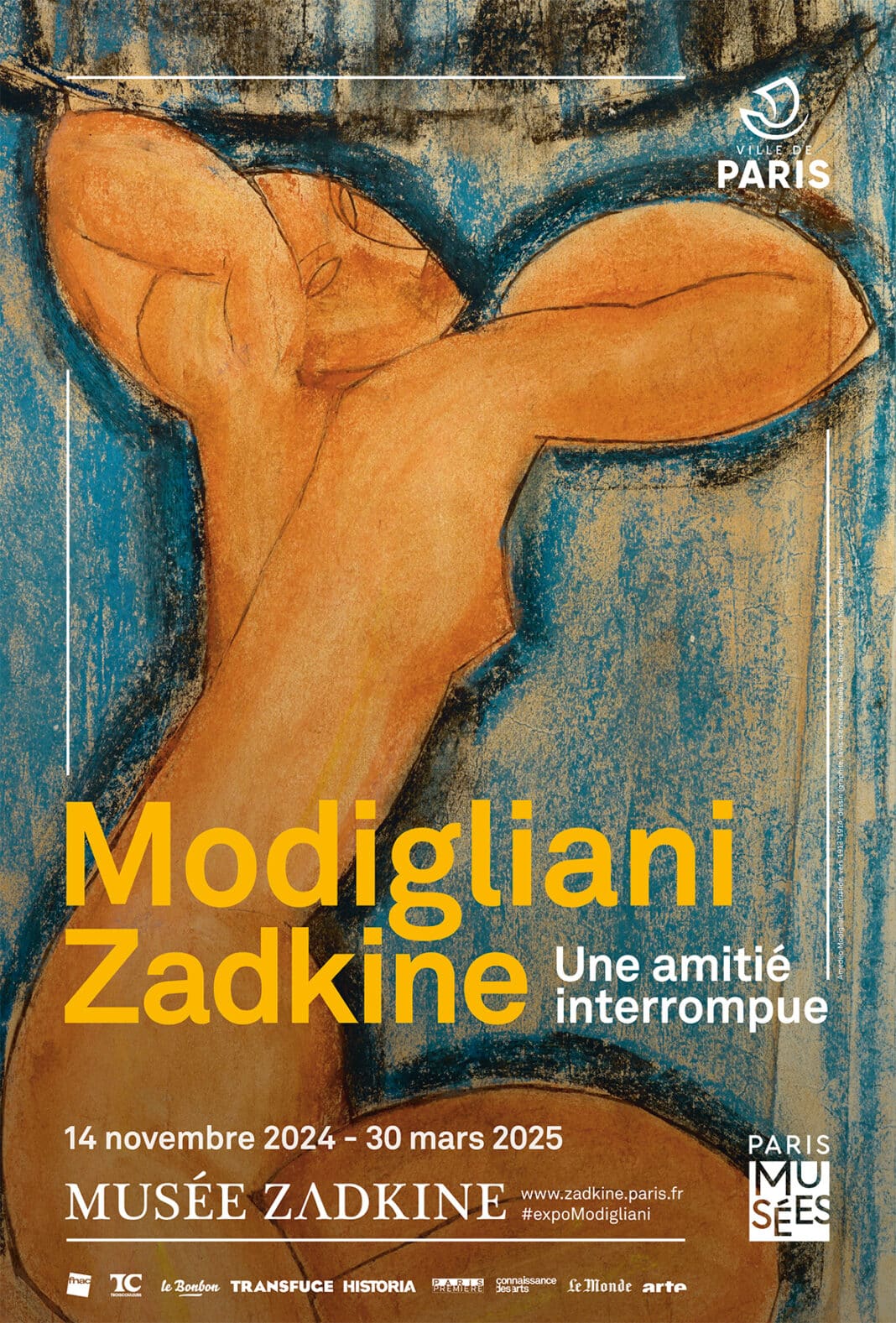

Qu’est-ce que l’amitié chez les artistes ? Réponse avec Modigliani et Zadkine dans cette expo du musée Zadkine. Intelligence de la conception, enchantement des œuvres : superbe.

Un bleu concentré, tassé dans une bouteille, épand, comme l’affleurement cutané d’un sang imprégné de liqueur, sa teinte, et monte, à la faveur d’une lente, graduelle et invincible imbibition, à la surface de la carnation d’un des personnages ; un autre, également pourvu d’une musculature avantageuse (moins les portions de corps habituelles de l’anatomie que des segments ballonnés, bordés d’un trait décidé de fusain), passe le bras autour du torse du premier ; des brunissements étendent leur tache comme des reflets rouille çà et là à la surface de la chair de ce second commensal ; distribution spatiale équitable, de part et d’autre d’une ligne verticale marquée par l’angle des murs – symétrie chromatique – insistance des masses – mais, mais… Dans cette scène de café de Zadkine (fusain, aquarelle, gouache, 1922), où flotte, comme une fumée de cigarettes, un air cubiste, il y a quelque chose d’un peu ivre. Les plans du fond hésitent au moment de se raccorder, se joignant par une espèce de saccade discrète ; et le visage du buveur de droite semble au bord de l’évanouissement : encore un peu, et il se fondra dans cette teinte uniforme qui est celle de l’oubli.

Et c’est cette scène qui nous vient spontanément à l’esprit lorsqu’on s’efforce de débrouiller un peu l’écheveau des impressions qui nous assaillent de façon persistante à la sortie de cette remarquable exposition. En ranimant la flamme de l’amitié trop brève qui unit Zadkine, le sculpteur qui n’ignora pas l’art du dessin, et Modigliani, le peintre qui, dans une parenthèse elle aussi trop brève, ouverte vers 1911, refermée en 1914, posa les jalons de ce qui aurait pu être un œuvre sculpté considérable du premier XXe siècle, le musée Zadkine nous laisse autant le goût doux-amer d’une perte, d’une dissolution que l’élan d’une griserie.

Mélancolie et élan

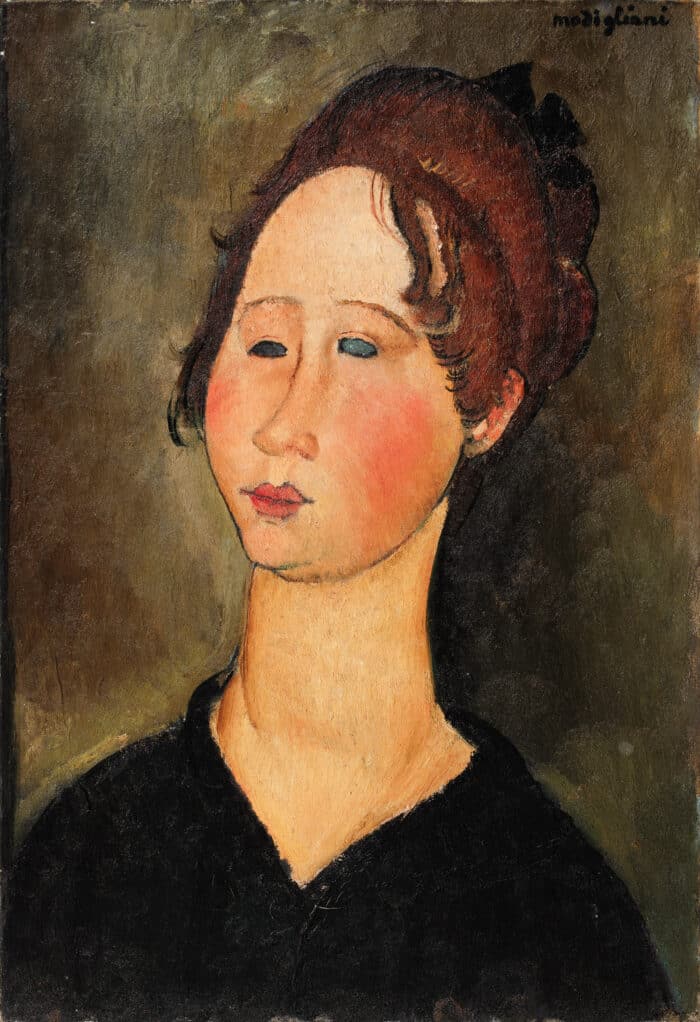

L’amertume, elle tient à ceci : le caractère éphémère de cette conjonction de deux esprits, entamée en 1913, boulevard Saint-Michel, et dans la dèche de la bohème, brisée par la guerre, renouée, à nouveau fugitivement, après celle-ci. Mais il est trop tard, « Modi » est retourné sur les rivages de la peinture, il a fait ses adieux à la sculpture, et Zadkine, lui, ne fera pas ses adieux au « prince de Montparnasse » lors de ses funérailles en 1920. Quant à ses souvenirs de Modi, ils soufflent le chaud et le froid : l’homme était certes « simple au fond de lui, mais fier, primesautier, mais exalté », et un portraitiste puissamment novateur – mais le sculpteur a failli, juge, sévère, Zadkine.

Effet de contagion : la mélancolie gagne aussi lorsqu’on songe à cette modernité révolue. Les Montparnos : amitiés et fréquentations – Soutine, Salmon, portraits plus ou moins impromptus des uns et des autres, témoin Zadkine, avec son air proto-Beatles période Revolver, croqué avec l’élégance vigoureuse, concise et suggestive du crayon de Modi vers 1913. Ubi sunt ? se demande-t-on lorsque, sorti du musée, sous la pluie de novembre, on remonte le boulevard du Montparnasse…

La nostalgie se conjugue à l’ivresse d’une quête artistique partagée. Modi et Zadkine, l’un comme l’autre, pressentent et élaborent de nouvelles formules pour la sculpture. Qu’il suffise ici de renvoyer à l’article serré et lumineux de Flavio Fergonzi sur « Modigliani sculpteur » dans le catalogue et à celui de Véronique Koehler, tout aussi instructif, sur « Le premier Zadkine ».

Mais l’ivresse coupée de nostalgie n’émousse pas notre état d’esprit, et, malgré la pluie de novembre, quelque chose brille. Une chaude clarté. Celle, d’abord, de l’intelligence avec laquelle ont été opérés rapprochements et distinctions. Citons le très convaincant postulat de Thierry Dufrêne, co-commissaire : « Zadkine emprunte la voie ouverte par Modi pour sortir du cubisme (…) et se trouver vraiment ». Citons encore cette Sainte Famille (mortier de plâtre et pigments, 1912-1913) de Zadkine, dont le volume compact est comme la projection et l’accentuation de l’étroitesse des liens qui unissent les personnages : la feuille de Modigliani, Rosa Mistica (vers 1916), peut-être destinée à illustrer un ouvrage de Max Jacob, présente effectivement des qualités analogues de stylisation. Et la parenté est indéniable entre La Femme au ruban de velours peinte par le Livournais vers 1915 et la Tête de femme sculptée par le natif de Vitebsk (1924).

Mais la clarté de l’histoire de l’art se renforce d’un autre éclat. Allons jusqu’à la dernière salle, salle-fantôme, puisque occupée par l’ambitieux et embryonnaire dessein de Modi : un temple pour l’humanité, qui ne vit jamais le jour. Et comparons tel prodigieux dessin de cariatide et cette Vénus cariatide en bois de poirier de 1919 de Zadkine. Netteté méthodique, analytique du dessin ; effet de bloc de la sculpture. Comme si deux lumières (pas nécessairement incompatibles, d’ailleurs) éclairaient chacun des artistes. Celle de la raison quasi géométrique dans le cas de Modi et celle, plus liée à l’expérience et à la perception, de la présence dans son évidence brute et indivise chez Zadkine. Était-ce là le secret de leur amitié – cette complémentarité ?

Modigliani/Zadkine. Une amitié interrompue, musée Zadkine, jusqu’au 30 mars