Reconnait-on un artiste qui s’apprête à mourir ? Un an avant la sienne, Hemingway est au sommet du bonheur qu’on puisse souhaiter à un auteur. Il habite en « dieu vivant » à Cuba, ce paradis dont l’atmosphère irrigue secrètement son œuvre depuis des décennies. Reclus à la Finca Vigia, cette ferme mythique qui contient tant de lui, il partage ses journées entre l’écriture matinale, la concoction de cocktail, les grandes discussions avec Mary, la pêche et les soirées à la Florida, son bar préféré de La Havane. Au faîte de sa gloire depuis que le succès du Vieil homme et la mer lui a valu d’être auréolé du prix Nobel, il peut s’adonner librement à la réécriture de ces notes qu’il avait prises du temps de sa jeunesse « invulnérable » : un livre sur cette « fête mobile » que représentait le Paris des années 1920…

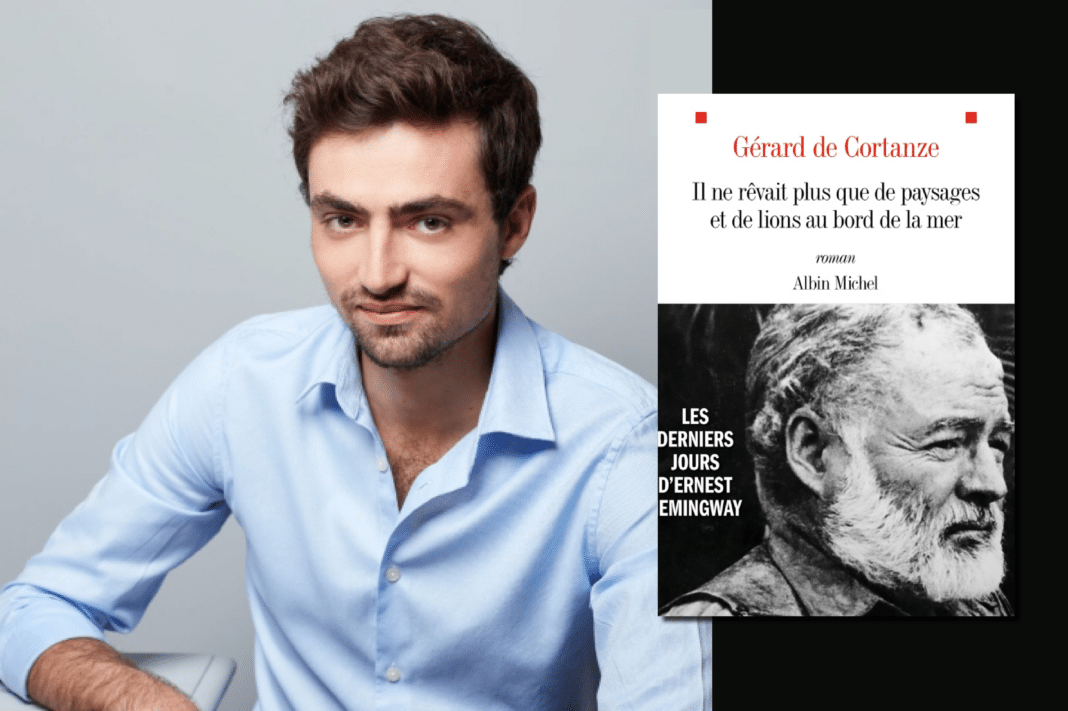

D’où vient que le bonheur est une malédiction pour la littérature ? Par quelle alchimie inversée le succès d’une existence se mue-t-il en acide qui ronge la création ? Quelles failles, quels instincts d’autodestruction un auteur doit-il sublimer pour trouver la beauté ? Que se passe-t-il lorsque ces pulsions échappent à son contrôle ? Telles sont les questions, universelles et noires, que pose Gérard de Cortanze dans son dernier livre, Il rêvait de paysages et de lions au bord de la mer. Lui dont l’œuvre si prolifique explore tant d’univers dissemblables – du réalisme magique à l’Europe du XIIe siècle, de sa généalogie familiale à la peinture –, et qui a déjà consacré deux ouvrages à Ernest Hemingway, voici qu’il a choisi de retracer les derniers mois de cet écrivain qui l’obsède.

Extrêmement documenté, mais laissant une place centrale au pouvoir de l’imagination, son récit peut se lire comme celui d’un voyage inexorable, menant du zénith au crépuscule fatal. Dès les premières pages, le lecteur devinera que quelque chose ne va pas. Chaque matin, en se mettant au travail, Hemingway s’engage dans une bataille qu’il ne maîtrise plus. Après s’être mesuré à Tourgueniev, voici qu’il veut rivaliser avec Tolstoï, mais ce combat dépasse ses forces. Ivre de rage contre les « fans » qui perturbent sa retraite en tentant par tous les moyens de le rencontrer, il passe son temps, entre deux cocktails très chargés, à héler le fantôme de son chien. Dans cette Cuba de la révolution, encore marquée par la chute du régime de Batista, il a l’impression qu’un charme s’est rompu : outre que l’Amérique voit sa présence à la Finca d’un mauvais œil, il pressent que les nobles idéaux invoqués par le nouveau régime ne l’empêcheront pas de commettre autant d’abus que le précédent. Et puis il y a surtout ce visiteur étrange : cet homme au Borsalino qui fait irruption dans son bureau, sur son bateau de pêche, à peu près n’importe où. Ce personnage a beau prétendre émaner de son œuvre, Ernest le soupçonne d’être un agent de la CIA. Quand Mary lui garantit que ce sont des hallucinations et qu’il détruit toutes les femmes qu’il aime, il fulmine de plus belle. Tels sont les ingrédients d’une descente aux enfers qui le mènera d’abord en Espagne puis dans une clinique où il subira d’iniques séances d’électrochocs – jusqu’à ce tragique jour de juillet où il se suicide avec son fusil préféré.

Outre que les références inter-textuelles dont il est pénétré lui confèrent une dimension métalittéraire, c’est peut-être parce qu’il a pris le parti de dépeindre l’envers de sa légende que le livre de Gérard de Cortanze constitue la meilleure porte d’entrée vers l’œuvre d’Hemingway. Dans mon cas, je dois avouer que cet auteur m’inspirait une sorte de répulsion. Allez savoir pourquoi, son œuvre me rebutait : tel professeur d’anglais, en khâgne, qui n’était jamais aussi ennuyeux que lorsqu’il commentait le virilisme de ses nouvelles ? Tel mondain des lettres parisiennes qui a une manière tellement pontifiante d’évoquer la statue du grand homme ? Ou bien, tout simplement, un style qui me rendait rétif ? Peu importe : les haines esthétiques reposent toujours sur des malentendus. Et je dois à Gérard de Cortanze d’avoir dissipé celui-ci. Car le Hemingway qu’il met en scène, tenant davantage du spectre shakespearien que de l’image d’Épinal, ne déploie sa légende que pour la porter à son point de bascule : s’il devient mythique au cours de ce Requiem littéraire, c’est pour être devenu le casseur de sa propre idole.

Gérard de Cortanze, Il ne rêvait plus que de paysages et de lions au bord de la mer, Albin Michel, 320p., 22,90€