Idée originale : associer à des tableaux de Günther Förg les reproductions qu’il a pu en faire à petite échelle. Et réussite incontestable chez Lelong !

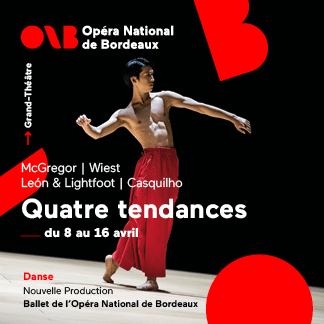

Sans que la richesse sensorielle de leur œuvre en pâtisse (ce merveilleux noir, si caressant, si enveloppant ! Ce vert de gemme ou de lagon ! Cette pâleur dorée veinée de plus opulents filons !) – certains peintres peignent comme si, du même mouvement qu’ils s’appliquent à la toile, ils mettaient à nu la peinture, ses postulats et ses mécanismes intimes.

Tel est le cas de Günther Förg (1952-2013) qui a les honneurs d’une très belle exposition qui semble appeler une double métaphore : celle de la famille et de la filiation, ainsi que celle de la musique. Du côté de la généalogie, on observera qu’il est question d’ascendance et d’auto-engendrement : au côté de tableaux de grandes dimensions sont accrochés – comme des rejetons arborant, à leur échelle réduite, les physionomies des géniteurs – de petites reproductions recréant (à des degrés de fidélité variables) les compositions plus amples qui les ont précédées. Comme si Günther Förg façonnait de lui-même ses propres homuncules dans son laboratoire-atelier. Ou, pour le dire plus mélodieusement : il y a là un effet stéréo – un dédoublement des perceptions. L’œil va de l’un à l’autre, de l’original à la modeste surface de la copie. Et ce faisant, tout naturellement, voit l’un à travers la lentille de l’autre. Comme pour nous rappeler que la peinture est toujours affaire de filtre – d’écran interposé – et jamais contact direct. Jamais innocence d’une confrontation sans intermédiaire.

Au reste, chacun des tableaux (original ou version réduite) traduit la stricte observance de cet axiome du filtre ou de l’écran. Et cela d’une façon qui évoque telle réflexion de Zola (Édouard Manet, étude biographique et critique) : « le beau devient la vie humaine elle-même, l’élément humain se mêlant à l’élément fixe de la réalité ». Partout, chez Günther Förg, l’« élément humain » vient ainsi conditionner l’appréhension de l’« élément fixe de la réalité ». Ces abstractions ont un accent un peu rude ; mais regardons ces merveilleux tableaux, et elles s’éclairent aussitôt.

Ici, ce sont des évocations végétales (un amoncellement de touches vertes) ; là c’est l’échancrure en U d’une vallée ; et voici la double polarité de l’opacité et de la lumière : le noir, les jaunes ; quant à ces fonds qui récusent l’uniformité lisse et savent, malgré l’unité chromatique, se montrer si mouvants, si changeants, ce sont les pendants picturaux des phénomènes atmosphériques, des irrégularités et des instabilités qui affectent en permanence l’air. Voilà donc pour la nature, les éléments matériels et visuels offerts à notre perception. Mais ce n’est qu’un matériau brut et, là-dessus, l’organisation singulière de l’œil de Förg – l’« élément humain » opère sans relâche. Organisation géométrique soucieuse de distinctions (voyez son goût pour les divisions en grandes zones bien délimitées) – portée sur la ligne droite et la combinaison des formes élémentaires. Jamais peinture n’a peut-être, avec plus de netteté, mis en évidence la dualité constitutive de cet art.

Günther Förg, Paires, Lelong & Co., jusqu’au 8 mars

Photo : Günther Förg, Sans titre, 2004, Acrylique sur toile, 140 x 160 cm, © The Estate of Günther Förg. Courtesy Galerie Lelong & Co.