Olivier Py présente une ambitieuse rareté, Peer Gynt, la pièce d’Ibsen et l’opéra de Grieg, en un seul spectacle. L’occasion de revenir avec l’auteur, metteur en scène, et directeur du Châtelet sur son goût immodéré du « grand théâtre ».

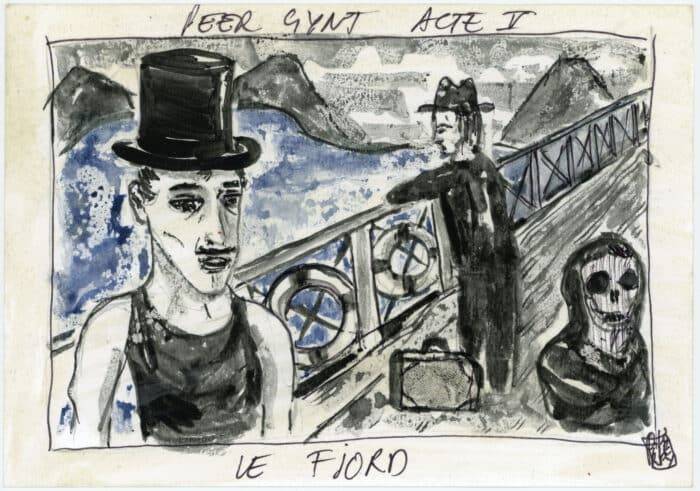

Peer Gynt a ceci d’inqualifiable, qu’il est à la fois un pauvre type, et un personnage immense. Un « salaud » me dira Olivier Py au cours de notre entretien, et un poète sans œuvre. Un garçon qui adore sa mère, et un homme qui méprise les femmes. Un meurtrier potentiel, et un généreux de l’instant. Un passionné de la nature, et un prophète de pacotille. Un philosophe et un fou. Voilà sans doute ce qui fait de lui un personnage auquel metteurs en scène et acteurs aiment à se confronter : Peer Gynt est celui qui toujours échappe, glissant à la surface de sa frénétique existence. « Je m’y retrouve beaucoup » me dira Olivier Py au cours de notre entretien, dans ce demi-sourire qui accompagne souvent ses phrases. La morale, et l’immoralité qui est le propre de Peer Gynt, sont les dimensions que Py aime à explorer dans son théâtre, qu’il l’écrive ou le mette en scène. Ici, il se lance dans une vaste forme, d’abord en ayant retraduit toute la pièce, pour lui donner une vivacité, et une clarté, inédites. Puis en retrouvant la forme initiale, puisque la pièce d’Ibsen sera jouée et présentée sur la scène du Châtelet avec la musique de Grieg, interprétée par des chanteurs, mêlés aux acteurs, et l’orchestre en fond de scène. Ainsi, retrouvera-t-on Peer Gynt tel qu’il a été conçu à sa création sur scène à Oslo, en 1876. Succès immense, ce drame poétique porté par la langue d’Ibsen et par la musique post-romantique de Grieg, s’est inscrit d’emblée dans la légende du théâtre lyrique. Ibsen et Grieg en sont devenus des stars mondiales, et Peer Gynt, une des premières, et rares, légendes norvégiennes qui ait franchi la frontière de ce tout jeune pays. Or, depuis, Peer Gynt n’est plus joué ainsi : la pièce d’Ibsen est souvent mise en scène, la musique de Grieg aussi parfois, mais les deux ensembles, jamais. Ainsi quelques mises en scène théâtrales sont restées dans les mémoires, comme celle de Patrice Chéreau qui la montait en 1981 avec Gérard Desarthe, de Peter Zadek, sauvage et galvanisante en 2004 avec le Berliner Ensemble, d’Eric Ruf avec Hervé Pierre en 2012…. Difficile de ne pas accoler les noms des acteurs à ceux des metteurs en scène, tant ce rôle impose une condition physique, Peer est constamment sur scène, ( la pièce de Chéreau durait plus de sept heures, celle de Py devrait tourner autour de quatre), et une puissance de métamorphose que seuls quelques comédiens peuvent atteindre. L’enjeu du metteur en scène de Peer Gynt est de trouver celui qui saura incarner le personnage, avec assez de séduction, et de roublardise, d’innocence et de médiocrité, pour que jamais le public ne le juge définitivement. Olivier Py a trouvé son Peer Gynt : Bertrand de Roffignac. Le jeune homme était son Arlequin il y a deux ans au Festival d’Avignon, jouant dix heures la langue charnue et vivante de Ma Jeunesse exaltée, frappant le public par sa performance physique, mais aussi par sa maîtrise technique renouvelée à chaque représentation. Nul hasard donc que pour un défi d’ampleur comme Peer Gynt, Py fasse appel une nouvelle fois à lui.

Je retrouve Olivier Py et ses acteurs un matin glacial au Centquatre, quelques semaines avant la première, en pleines répétitions. Au centre de la salle, Roffignac est tombé dans une bassine, le sourire aux lèvres : le jeune acteur, sous le regard mesuré d’Olivier Py, devient ce garçon qui refuse la simple logique des choses. Autour d’eux, les chanteurs du chœur, qui jouent aussi certains rôles, offrent différents rythmes à la pièce. Lorsque nous déjeunons, Olivier Py et Bertrand de Roffignac me parlent d’Ibsen, de ce dramaturge de quarante ans qui croit avoir raté sa vie, alcoolique, obsédé sexuel, signant à quarante ans Peer Gynt, par désespoir, sans savoir que son existence est sur le point de basculer. Nous évoquons la plus belle scène, la mort de la mère, rupture centrale de la pièce ( scène inouïe d’émotion, et d’imaginaire de la mort), si difficile à jouer. « J’écris une fable, à la fois profonde et folle, elle s’appelle, « Sic transit gloria mundi » s’amuse Peer Gynt dans l’acte V. Vaste programme.

Olivier Py, d’où vous est venu le désir de monter Peer Gynt ?

J’avais un vieux rêve de Peer Gynt, pièce que je fréquente depuis plus de vingt ans : j’ai vu de très grandes mises en scène de la pièce, dont celle de Peter Zadek et le Berliner Ensemble, mais j’ai toujours rêvé de faire un Peer Gynt avec la musique de Grieg. Il fallait pour cela un théâtre qui soit à la fois dévoué au parlé, et qui soit un opéra. Je n’ai aucune archive, même en Norvège, d’un spectacle où l’on aurait joué l’entièreté du poème d’Ibsen, et la partition de Grieg. Ça a été une de mes premières idées en arrivant au Châtelet.

Pourquoi confier le rôle de Peer Gynt à Bertrand de Roffignac ?

Après Arlequin, à Avignon, il y a deux ans, c’était difficile de retrouver un rôle comme celui-là, une aventure à la fois virtuose et qui soit comme un exploit, donc Peer Gynt. Mais c’est un rôle dangereux, dans lequel on joue avec les limites. Gérard Desarthe, qui l’a joué chez Chéreau, m’avait dit qu’il avait failli aller à l’HP après…Il n’y a que des situations extrêmes dans cette pièce. Le personnage lui-même joue avec la folie, jusqu’à y sombrer. Il se prend les pieds dans son propre rêve, et se fait même interné à un moment.

Qu’apporte la musique à la pièce ?

La musique agrandit terriblement l’œuvre. Elle interdit de faire Ibsen avec les canons de l’Ibsen qui suivra, c’est-à-dire le réalisme psychologique.

Ce que l’on a tendance à faire dans les mises en scène de Peer Gynt ?

Evidemment. Rétroactivement. Alors que dans Peer Gynt, c’est tout à fait un autre poète. Il faut le saisir ça. Et la musique est plus grande que nous, alors elle nous aspire par le haut. Il faut dire que ce n’est pas de la musique de scène…ça indique quelque chose de l’esthétique du jeu, plus facilement que quand il n’y a pas la musique. C’est un opéra. Je le vois comme ça. Les acteurs ne peuvent pas jouer petit. Mais la musique est très variée, on y entend la modernité, un Stravinski très très en avance, et puis des grandes pages wagnériennes, ou à la Sibelius, mélodramatiques…

Cette évidence du jeu avec la musique n’était pourtant pas là d’emblée, puisqu’Ibsen écrit sa pièce sans penser à la musique, six ans avant de rencontrer Grieg…

Oui, Ibsen écrit en pensant qu’il sera lu, et rien d’autre. C’est un Lesendrama. Lorsqu’il le publie, il ne pense pas qu’il ne sera jamais joué un jour : d’abord parce que cela ne correspond à rien de ce qui se fait à l’époque en Europe, mais aussi parce qu’il n’a alors plus aucun succès. Il n’existait pas avant le succès de Peer Gynt. Il existait à Christiana, puisque c’est ainsi que s’appelait Oslo à l’époque, mais nulle part ailleurs. Il ne retourne d’ailleurs en Norvège que vingt-sept ans plus tard, tant il déteste ce pays. Il écrit cette pièce pour dire du mal de la Norvège, et des Norvégiens, et ça leur a beaucoup plu.

C’est-à-dire pour critiquer une morale puritaine…

Oui, il parle de la Norvège comme Thomas Bernhard parle de l’Autriche : comme d’un pays étriqué, incapable de comprendre la grandeur des sentiments, de la pensée, de l’esprit. C’est ça qu’il leur crache à la gueule, au moins dans les premiers actes.

Il n’y a donc pas de dimension spirituelle dans la pièce telle que vous avez choisi de la mettre en scène ?

C’est une profession de foi athée. Il dit « il est toujours absent celui qui a créé le monde »…C’est un déiste en quelque sorte. Il y a une chose qui pour lui est le spirituel, c’est la grandeur de la nature. Ça, ça a dû plaire aussi à Grieg, qui se place lui dans une question centrale : comment survivre au wagnérisme ? C’est la grande question musicale de l’époque. Avec le folklore, que Grieg partage avec la pièce : comment inventer ce pays qui n’existe pas encore, la Norvège ? Inventer la langue, réinventer l’histoire, inventer une musique norvégienne, inventer une tradition qui n’est pas canonisée. Ibsen invente la Norvège, tout en la détestant, et en l’aimant.

Comment traduit-on une pièce si norvégienne ?

Je ne me suis pas posé cette question, parce que mon idée c’était qu’elle n’était pas plus norvégienne que le Roi Lear n’est anglais. Il y a une puissance universelle, et tant pis pour les références norvégiennes que l’on perd, les noms de lieux qui ne renvoient à rien pour les Français.

C’est un texte qui joue beaucoup sur les registres, passant d’un lyrisme assumé, à une langue familière, voire vulgaire…Vous avez gardé ces différents registres dans votre adaptation ?

J’ai essayé. Il y a deux langues, un norvégien dialectal et un norvégien qui se rapproche du danois, et ça ne passe pas très bien en français. Mais il y a comme chez Shakespeare, un passage du trivial au poétique, au cœur de la langue. Et comme j’ai déjà traduit Shakespeare, j’ai repris ce que je savais faire…Mais je ne suis pas un traducteur universitaire, je traduis pour la scène, et je cherche aussi à continuer ma propre écriture, comme un Bernard-l’hermite dans la coquille de l’autre.

Vous percevez vraiment une proximité entre la langue d’Ibsen et celle de Shakespeare ?

Vous savez, c’est à cause de Shakespeare que j’ai commencé à traduire, parce que je voulais rentrer profondément dans sa langue. Il n’y a pas de proximité entre Ibsen et Shakespeare, mais entre Peer Gynt et Shakespeare. Comme la scène du Nuage, qu’il a probablement copié d’Hamlet. Oui, on pourrait dire que c’est une pièce shakespearienne, si ce n’est qu’il y a tant de Shakespeare…Peer Gynt et La Tempête sont aussi très proches.

Vous avez cherché à éclaircir les mystères de la pièce dans votre traduction ?

Oui, c’est ce que j’essaie aussi de faire dans la mise en scène. Le « Sois toi-même » qui est la devise qui traverse la pièce, est une phrase de Kierkegaard, avant Nietzsche. Il faut lire Ou bien, ou bien pour saisir l’architecture intellectuelle de la pièce : il y a un personnage qui à un moment se coupe un doigt, c’est quelqu’un qui a fait un choix, alors que Peer Gynt fait le choix du non-choix, ce qui est une des propositions du Journal du Séducteur. « Sois-toi-même » s’oppose à la devise des trolls « Ne pense qu’à toi ».

Vous avez donc abordé Peer Gynt comme une pièce philosophique ?

C’est une pièce philosophique, mais c’est aussi une pièce agnostique. Qu’est-ce que ça veut dire qu’être soi-même ? Il y a un échec de la philosophie, de l’idéal, du choix radical, du non-choix. C’est Ibsen tout craché, puisque toutes les tentatives existentielles se cassent la gueule…Ce qui est sûr, c’est que pour lui le personnage qui se cramponne à un idéal, va tout détruire autour de lui. Au même moment ou presque, il écrit Brand, l’histoire d’un personnage qui ne fait aucun détour, qui vit dans la rigidité idéale, et qui sème la destruction. Ibsen crée à sa manière l’existentialisme : l’existence est compliquée, on ne peut pas vivre sans idéal, mais l’idéal détruit…Voilà Peer Gynt, le personnage qui n’a aucun sens du sacrifice, et qui se cherche un idéal. Je me retrouve beaucoup dans ce personnage.

J’avais quatorze ans quand, au cours d’un voyage en Norvège avec ma mère et ma tante, nous passons devant une petite maison, simple, et qu’elles me disent, c’est la maison d’Ibsen. C’est là où il avait grandi avec sa mère. Et j’ai répondu, « c’est qui Ibsen ? ».

Ibsen a donc eu l’enfance de Peer Gynt…

Oui, toute la première partie est totalement autobiographique. Son père est mort, il a vécu le déclassement social, il était alcoolique et obsédé sexuel, il a mis enceinte la femme de ménage de la pharmacie dans laquelle il était apprenti. Mais Peer Gynt, contrairement à Ibsen, est un très mauvais poète. Un génie sans œuvre.

Et Peer Gynt, que vaut-il moralement ?

C’est un salaud, très très souvent. C’est un salaud séduisant, qui peut être généreux, par moments. Mais on peut jouer un salaud, c’est très bien, c’est même les plus beaux rôles !

Mais Peer Gynt n’a pas d’essence, il est tantôt ceci, tantôt cela. S’il avait une essence, il y aurait de la morale, et Ibsen voulait écrire une pièce dénuée de toute forme de moralisme.

Comment expliquer qu’Ibsen ait soudain quitté ce qu’il faisait jusque-là, un théâtre très classique ?

Oui, son modèle, c’était Eugène Scribe jusque-là ! Des pièces où les personnages sont empêtrés dans l’idéal. Et puis il abandonne tout ça à partir de Peer Gynt, comme s’il se disait ; quittons ces personnages nobles et idéaux, et écrivons une pièce sur la vie telle qu’elle est, difficile et pleine d’échecs. Et il invente la modernité.

Et ce, dans une pièce qui est portée par l’humour, l’ironie…

Oui, beaucoup ! Un humour qui ne reviendra presque plus jamais dans le théâtre d’Ibsen…( rires). Il se moque de lui-même, de sa vie, de son pays, et de ses compatriotes. Les trolls, quoi ! Mais je pense que c’est le succès qui a détruit l’Ibsen de Peer Gynt. Parce que le succès ne le quittera plus jamais ensuite : un triomphe à chaque pièce, et dans le monde entier. On n’imagine pas comment cet homme est devenu l’emblème de son pays, un pays qui alors n’existait pas encore…

Est-ce que pour vous Peer Gynt est l’homme d’aujourd’hui ?

Oui. Parce que c’est le premier personnage moderne du théâtre. Mais pour nous, c’est naturel de le jouer comme un homme d’aujourd’hui, surtout en passant par la traduction, ce qu’il faut faire à mon avis à chaque fois que l’on monte un classique. C’est pour ça qu’on a l’impression qu’on crée une pièce. Et on le fait d’une certaine manière, avec la musique. C’est une pièce qui nous oblige à un théâtre plus grand, elle interdit le petit théâtre bourgeois, comportemental, attaché à des sujets de société. Elle nous impose le grand souffle. Parce qu’elle a été écrite pour un théâtre qui n’existait pas, c’est le même phénomène que Le Soulier de Satin, il a inventé un théâtre que personne ne pouvait faire. Je crois que Claudel a lu Peer Gynt, il y a beaucoup de détails qui me le font penser. Je connais bien les deux textes, j’ai traduit Claudel aussi ( rires…). J’ai besoin de ces textes qui font le théâtre plus grand. Surtout dans un temps où les quatre murs du théâtre se resserrent…Aujourd’hui, autant de monde sur scène, c’est une anomalie. Vive le Châtelet qui nous permet de mettre en scène un des plus grands poèmes que le théâtre puisse porter !

Peer Gynt, d’Henrik Ibsen, Adaptation et mise en scène Olivier Py, avec l’Orchestre de Chambre de Paris, Théâtre du Châtelet, du 7 au 16 mars.