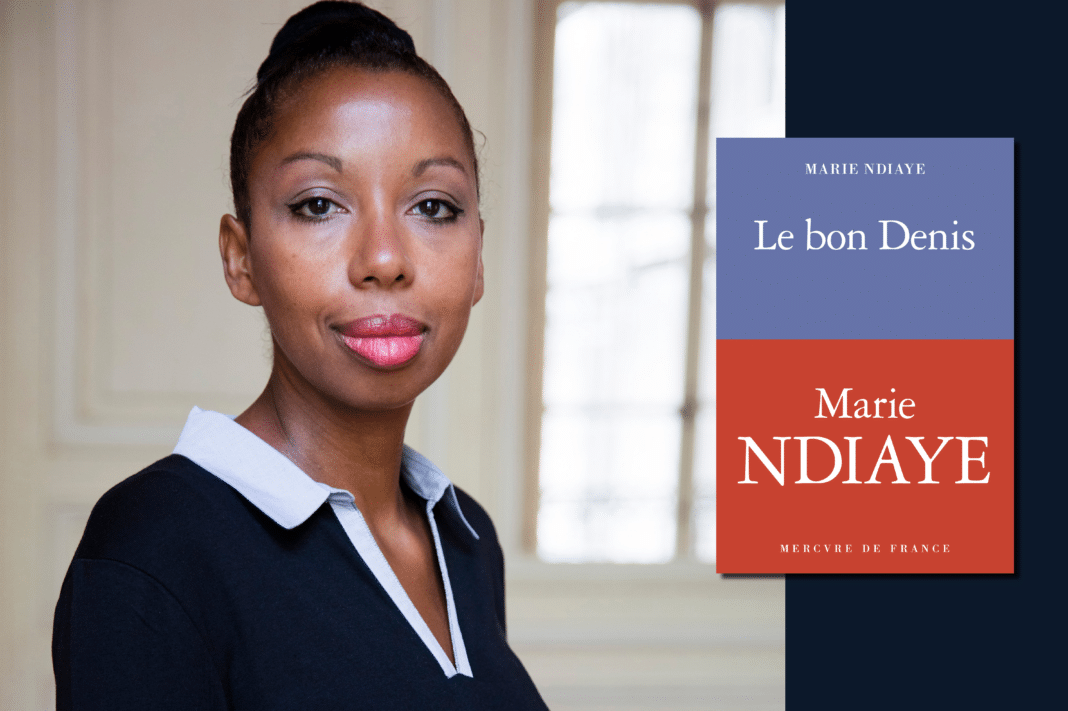

Je n’aime pas les classements en matière littéraire. C’est un jeu facile, d’enfant et de critique : le chef d’œuvre des chefs-d’œuvre, celui de l’île déserte, l’incipit que l’on tatouerait sur son épaule gauche (évidemment Longtemps je me suis couché de bonne heure réunirait les deux épaules). Or, qui pourrait dire quel était le meilleur livre paru en 1922 ? Ulysse ou Sodome et Gomorrhe ? Qui pourrait dire qui est le plus grand styliste de la langue anglaise moderne, Henry James ou Nabokov ? Qui pourrait dire qui est le romancier le plus lamentable de ces dix dernières années ? Le paysage littéraire n’est pas The Voice, on n’appuie pas sur le bouton rouge, et les autres tombent dans la trappe. Cependant, il faut tout de même proposer une vision de la littérature contemporaine. C’est notre rôle, et s’il n’est pas question de brandir ni d’éliminer, il est nécessaire de choisir des figures que l’on placerait au premier rang, comme sur une photo de famille. Et bien je referme Le Bon Denis, récit de 129 pages de Marie NDiaye, et je pense que c’est elle. La plus grande écrivaine française contemporaine. Celle qui ouvre la voie. En premier lieu, parce qu’elle n’écrit pas le livre qu’elle devrait écrire : Le Bon Denis n’a ni sujet, ni revendication, ni confession. Il ne fait part que de lui-même. Le Bon Denis, comme souvent les livres de Marie Ndiaye, accomplit un mouvement circulaire partant d’une note première, et y revenant, après avoir exploré toute une gamme. Ici, la note première est un reflet : le visage d’une mère grimaçante face à sa fille dans la fenêtre d’une maison de retraite. La grimace qui n’est ni haineuse, ni douloureuse, mais les deux à la fois, dans cette ambivalence des émotions que Marie NDiaye sait si justement faire entendre. Cette vieille mère aux mots rares, vulnérable et étrange, révèle à sa fille qu’elle aurait été élevée, dans sa prime enfance, par un homme qui s’appellerait Denis. Un homme, apprend-elle, dont la caractéristique principale serait la bonté. Et, comprend-on au fil des pages, cette bonté serait devenue peu à peu insupportable pour sa femme, jusqu’à son départ, alors que l’enfant, la narratrice, était encore toute petite. Nous voici donc face au mystère de cet homme si bon, disparu du jour au lendemain, qui aurait joué un rôle déterminant dans la vie de la narratrice, bien qu’elle n’en ait aucun souvenir. Énigme qui ne cessera de se creuser au fil des pages, qui permettront à l’écrivaine de raconter l’enfance de sa mère dans la rude campagne française, et celle de son père, abandonné par ses parents au Sénégal, et réussissant, à la force d’une volonté inouïe, à faire des études en France. Et cette rencontre entre ces deux êtres issus de milieux durs et misérables, qui aurait dû, qui aurait pu offrir un havre, mais qui, au fil du temps, mena aussi le père à affronter le mépris de ses beaux-parents, en raison de ses lèvres charnues, et de son nez camus. Et finalement, à la séparation et à la disparition du père.

Au gré de scènes qu’elle approfondit avec cette langue lancinante et suave que nous connaissons si bien, Marie NDiaye nous mène dans le lieu inconnu qui a précédé sa naissance, dans ce double univers qu’elle tient d’une seule main, de la rudesse française et de la solitude africaine. Ainsi, réussit-elle, évoquant son père, à donner à voir les désirs secrets de l’enfant du village près de Dakar : « Il n’avait, lui, nulle bête à éventrer mais une nourriture à chercher dès qu’il s’échappait, comme une plume, de la nuit presque semblable au jour, une simple éclipse puisque la peur qui ne faisait qu’un avec lui défendait de s’abandonner confiant au repos. »

Une simple « éclipse » qui expliquerait cette blessure première, celle d’un homme qui ensuite abandonnera à son tour ses enfants, à l’inverse de la figure rêvée du « bon Denis », ange Gabriel des rêves d’enfant et de vieille femme. Car c’est bien là ce que tente l’écrivaine, chercher l’ombre de l’homme qui, dès l’enfance, apprend à fuir pour survivre. Chercher aussi à donner forme aux fantasmes d’une narratrice qui n’a jamais cessé de rêver son père. Peut-être est-ce là le mouvement premier de ses livres, de ce mystère qui se retrouve dans chacun de ses livres, l’exploration d’une genèse multiple et partiellement inconnue. Pourquoi Marie NDiaye ? Parce qu’elle mène, dans la phrase, une quête intérieure, réflexive et poétique, sans fin.

Le bon Denis, Marie NDiaye, Mercure de France, sortie le 3 avril 2025