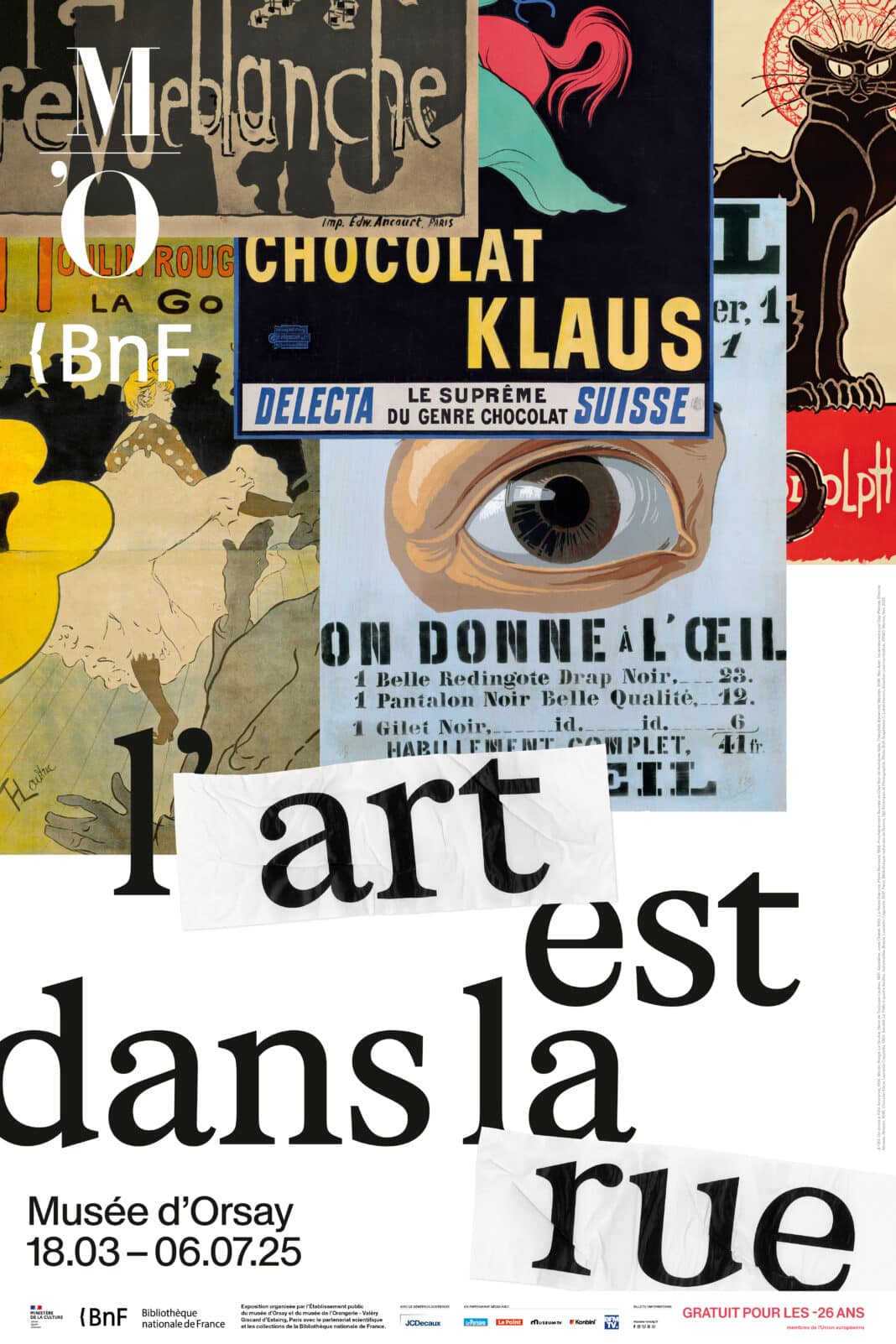

Une éblouissante exposition à Orsay combine solidité historique et jouissance visuelle. Vous reprendrez bien un peu de chocolat Menier ?

Le second XIXe siècle, ventre fécond d’une modernité plastique et prolifique a accouché d’un homo aestheticus sinon nouveau, du moins modifié, en tout cas sous le rapport de l’appareil optique. On peut consulter, sur ce chapitre, les impressionnistes, Nabis et autres Cézanne. Ou simplement descendre dans la rue parisienne (et de remonter, grâce à Orsay, le cours des siècles).

Imprimerie P. Vercasson & Cie (Paris)

Société Le Trèfle à quatre feuilles. Automobiles Brasier, 1907

Lithographie en couleurs, 162 × 122 cm

Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la photographie

Photo BnF

Et interroger les affiches qui la pavoisent. Saynète de café mise en scène par l’esprit de la Publicité. Danseuse affriolante et bondissante dans la féerie rosée de ses légers vêtements. Fantasme exotique d’Asie lointaine. Grande actrice tragique aux yeux de possédée. Gamine craquante et cacaophile. Les murs n’ont pas d’oreilles, ils ont des images. Et portent ainsi haut les couleurs du quinquina Saint-Raphaël (affiche de José Belon et superbe morceau d’éloquence visuelle) ; de l’Olympia, « anciennes Montagnes Russes, boulevard des Capucines » (par Jules Chéret, qui est un peu le sujet officieux de cette exposition, tant son rôle a été déterminant dans ce feu d’artifice de l’affiche qui éclabousse Orsay de ses couleurs irrépressibles) ; des solennels mandarins nattés de l’ « Absinthe-Chinoise » qui « remplace avantageusement l’absinthe sans en avoir les inconvénients » (avis aux amateurs : on la trouve aux 49 & 51 rue Lafayette) ; de Sarah Bernhardt en Médée au look de statue de la Liberté hallucinée (Mucha, of course, dont, à force d’avoir vu les œuvres en cartes postales, on a tendance à oublier la force expressive) ; du chocolat Menier et de sa gosse graffiteuse (Firmin Bouisset).

La marche de l’exposition, parfaitement ordonnée, initie le visiteur aux rouages techniques de la lithographie, au contexte économique qui voit les grands magasins s’inscrire dans le paysage, aux tensions politiques (ainsi, une section est consacrée au militantisme par murs et affiches interposés), aux tendances esthétiques (Bonnard, Toulouse-Lautrec, ou Henri-Gabriel Ibels, qu’on découvre ici avec bonheur, ne feront pas la fine bouche devant l’affiche) … Balade enchanteresse. « Enchanteresse », car, oui, c’est un envoûtement qui émane de cette modernité, fût-elle mercantile. Un sentiment composite qui tient du léger serrement de cœur devant les surfaces pimpantes d’un passé révolu et de l’ébahissement admiratif devant l’intelligence plastique déployée. Un sentiment analogue à celui que produira, des décennies plus tard, le Pop Art.

Mais ce qui ressort avant tout de ce grand effeuillage d’affiches, c’est une intuition anatomique. Touchant à la physiologie ophtalmique. J’en reviens à mon homo aestheticus de tout à l’heure. Éclat des couleurs, densité des images, tentation de la déformation caricaturale ou inclination à la simplification (citons ici le génial Leonetto Cappiello) : il y a ici tous les états de la perception visuelle, toutes les possibilités du regard. Comme si un œil nouveau était apparu, désireux d’exercer au maximum toutes ses facultés. Et que les affiches portaient le témoignage de cette mutation.

L’art est dans la rue, musée d’Orsay, jusqu’au 6 juillet.