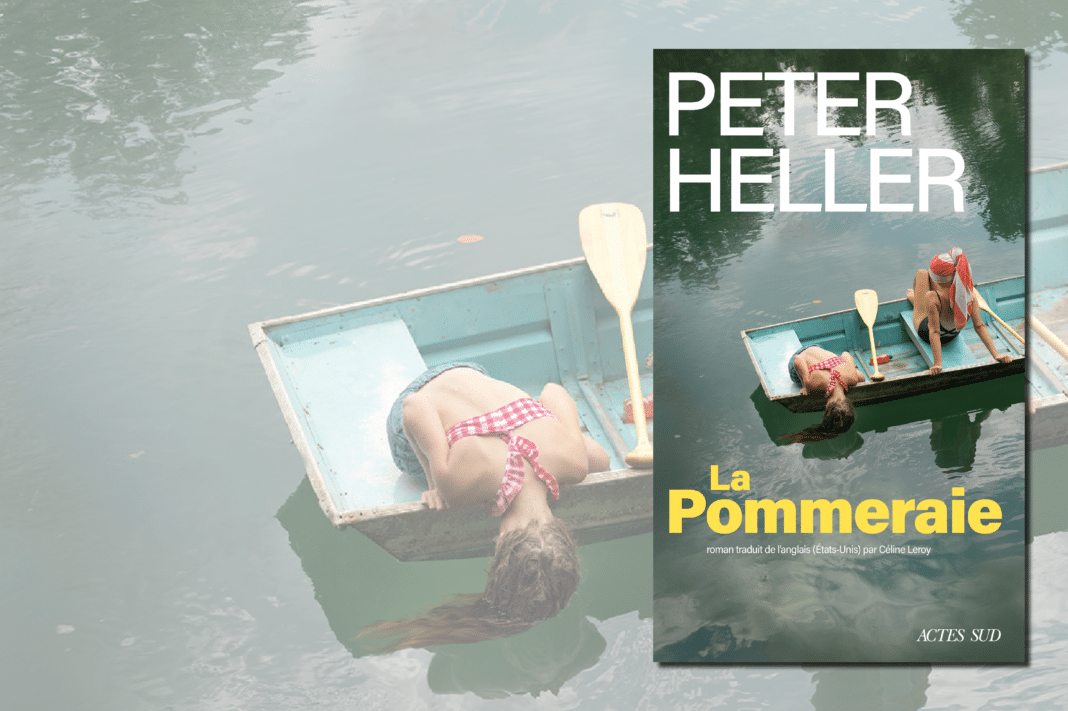

Peter Heller signe un très beau roman, entre gaieté et gravité, tenant aussi bien du conte plein de sagesse que de la chronique d’une enfance.

Northampton, Etats-Unis. Hiver, violence du blizzard, neige. Anéantissement puis matelassage du monde, désormais capitonné pour mieux laisser évocations et rêveries éclosent ? Sans doute. Toujours est-il que la jeune femme qui raconte – elle s’appelle Frith, elle est prof, au milieu du chemin de la trentaine – n’est pas seulement enceinte : elle est aussi grosse de mille souvenirs. Souvenirs qui, à leur tour, semblent en gestation dans la liasse de poèmes que lui a laissés sa mère, feue Hayley. Ces poèmes traduits du chinois et d’une certaine Li Xue, poétesse de l’ère Tang, dont le lecteur cherchera en vain la trace dans cet autre poème, épique celui-ci, qu’est le Web. Ces poèmes que Hayley faisait autant siens qu’elle les rendait à son auteur en les transposant en anglais – et qui scandent le roman de Peter Heller, et le déroulé de l’écheveau de la mémoire de Frith.

C’est de l’image d’une enfant qu’accouchent les réminiscences de ce soir de blizzard et de neige – l’enfant que fut Frith des années auparavant alors que mère et fille, soudées et seules, emménagent parmi les pommiers, dans le Vermont, s’installant, avec Ours, le fidèle compagnon canin, dans une rudimentaire et exiguë cabane. Une minuscule cabane qui devient quelque chose comme le point d’intersection d’une tradition waldenienne de repli, d’une chronique rurale de l’enfance (et comme Peter Heller saisit bien les vives clartés, les opacités, les terreurs et les dilatations de joie d’un esprit de sept ans !) et d’une tranche de vie made in America. Car il y a repli, mais pas réclusion, isolement mais pas solitude – aussi, une certaine Amérique (généreuse et brutale, pittoresque et rudimentaire, raffinée et intellectuelle – tout cela mêlé), apparaît-elle, comme à travers une lentille, au gré de la vie du duo. Mais cette vie, et cette cabane sont, surtout, à l’image de Frith des années plus tard : enceintes également. Pleines, en dépit – ou grâce à ? – leur relatif dénuement matériel.

C’est la plénitude merveilleuse de l’entente entre la fillette et la mère-traductrice ; c’est, comme une matrice accueillant une nouvelle vie, l’arrivée de la voisine, Rosie ; c’est le sens aigu de ce qu’un instant, dans ce qu’il a de fugitif, de vulnérable au temps et à l’emportement de son cours, peut contenir de bonheur ; c’est le pouvoir de transfiguration de l’imagination et de la perception lorsqu’elles n’ont pas encore perdu leur sève enfantine, et qu’elles ensemencent le réel ; et puis, tout simplement, c’est le fil des jours, la succession des activités plus ou moins menues, qui remplissent et nourrissent cette existence.

Laissons aux sinologues et aux philosophes le soin de débattre des rapports du plein et du vide dans la pensée et la poésie chinoise ; observons seulement que, chez Peter Heller, toute cette richesse de vie n’est possible que sur le fond d’un manque. D’une peur. Et le Mal lui-même (la maladie, le souvenir d’un fait divers) n’est jamais loin. Comme si la plénitude exigeait qu’il y ait un vide à remplir.

Peter Heller, La Pommeraie, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Céline Leroy, Actes Sud, 272 p., 22,50€