Plaquez tout, prenez quelques jours, foncez sur Arles. Et délectez-vous du magnifique et copieux assortiment d’expositions du Festival du Dessin. Indispensable !

On se laisse, comme dans un état second, flotter au gré des expositions que le Festival du Dessin a fait partout éclore dans la ville.

On laisse flotter son regard sur cette exquise et luxuriante floraison graphique et colorée, conçue et crûe entourée des soins fervents de Frédéric Pajak.

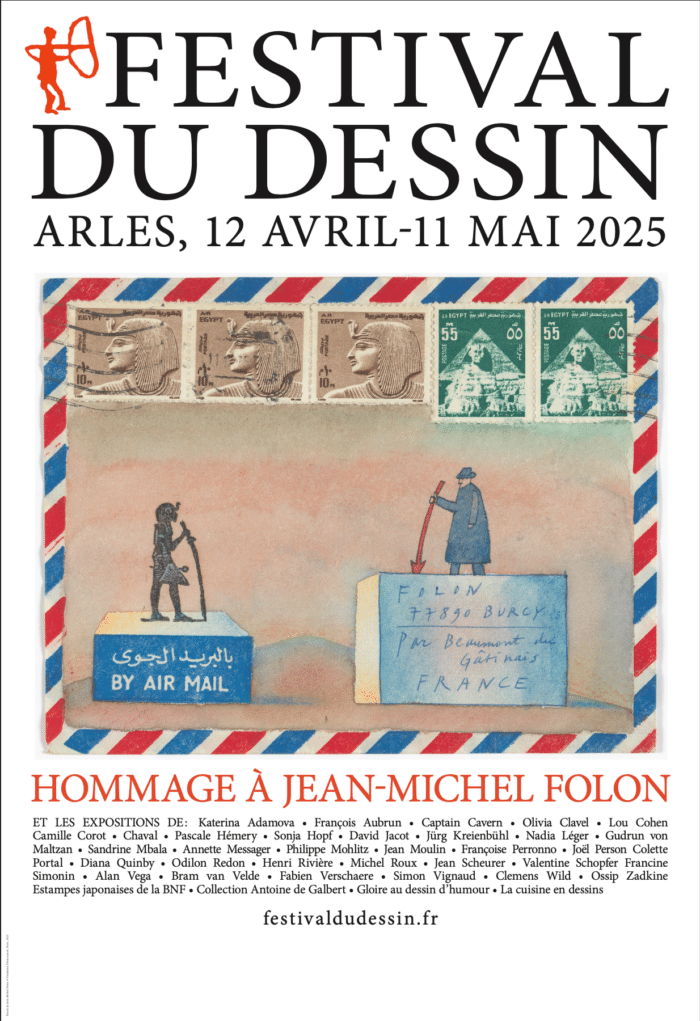

Frédéric Pajak : directeur artistique, éminence pas grise du tout d’une année qu’infusent l’éclat tendre des couleurs de Jean-Michel Folon, son humanisme lucide, sa simplicité follement inventive (ou l’inventivité faussement simple, n’importe, regardez cet inoubliable portrait d’Alain Robbe-Grillet !). Sans oublier l’intransigeance éloquente, ramassée et poignante de ces silhouettes humaines s’entêtant à persister, alors que tout, autour d’elles et sur les feuilles de celui à qui cette troisième édition du festival rend hommage, conspire contre leur existence même. Oui, c’est ainsi aussi, à travers ce genre d’énumération rêveuse autour d’un artiste, que flottent les pensées au fil de la succession des expositions.

Tel est donc l’état d’esprit arlésien : une espèce de vacance paradoxale de la perception, active et pourtant tout entière abandonnée aux suggestions plastiques de la saccade tremblée d’un dessin de Zadkine. Aux vigoureux balbutiements d’une forme en train de se recomposer chez Francine Simonin (une des découvertes de cette année, avec, dans un tout autre registre, l’expansion méticuleuse, la poussée irrésistible et scrupuleusement ramifiée des arbres de Gudrun von Maltzan). Aux genèses chaotiques des visages d’Alan Vega (oui, le Alan Vega des terroristes proto-punks de Suicide : qui n’a pas en tête l’imparable, la terrifiante pulsation de leur « Ghost Rider » ?).

Cet état si particulier, arlésien et festivalier, est propice au retour quasi obsessionnel, dans l’espace indéterminé qui sépare, chez le visiteur, rétine, cerveau et esprit (ou âme, comme vous voudrez), de motifs entêtants. Lesquels font leur apparition et leur réapparition de feuille en feuille, enjambant siècles et continents, naissant aussi bien du plissement du sein d’une merveilleuse maternité au miroir d’une estampe d’Utamaro que d’un pastel sec de 2023 de Lou Cohen (encore une découverte : compositions liquides et denses, crades et violemment intelligentes).

Sans titre (Homme poisson)

ca. 1947

Encre et crayon sur papier

© Alain Chudeau / Adagp, Paris, 2024

Et au nombre de ces motifs qui font ainsi retour, il y a, en première ligne, justement, celui du retour. Voici, dans les murs de l’église Sainte-Anne, une sélection-échantillon (qui à elle seule occuperait tout cette recension, et encore ne ferait-on que l’effleurer) de la collection d’Antoine de Galbert, au sein de laquelle je détache, tout arbitrairement, un Henry Darger (un monstrueux infanticide de masse : forces vives et forces de destruction accouplées) ou un drolatique et cocassement darwinien homme-poisson de Magritte : retour aux origines, chaos primordial et paradoxal ou premiers pas, claudiquants (car il a le pilon d’Achab, l’infirme poisson magrittien), de l’espèce humaine. Ou bien voici encore, miracle des miracles, de merveilleux Bram van Velde. Sur lesquels s’inscrit la figure triangulaire de la pointe – du coin. S’enfonçant, comme pour ouvrir le passage à on ne sait quoi d’invisible, qui fera ainsi retour. Et voilà qu’à nouveau la pensée flotte.