Ce mercredi 7 avril paraît un coffret DVD réunissant quatre films de la jeune réalisatrice Tamara Stepanyan. Tamara Stepanyan est l’une des figures principales de la nouvelle vague du cinéma arménien né sur les ruines de l’URSS. Ses films – documentaires et fictions – brossent un tableau de l’Arménie d’aujourd’hui : ses habitants, ses exilés, ses paysages, ses fantômes, ses blessures, ses espoirs, ses questions. Pleins d’une sensibilité aussi ardente que mélancolique, les films de Tamara Stepanyan ont obtenu une large reconnaissance critique ainsi que des nombreux prix dans les festivals internationaux.

Votre famille a quitté l’Arménie pour le Liban quand vous étiez encore une enfant. Je crois que le sentiment d’exil que vous avez ressenti alors vous a accompagné toute votre vie…

En effet, j’ai quitté l’Arménie en 1994, à l’âge de douze ans. Pendant ce qu’on a appelé, en Arménie, “les années froides et sombres”. C’est-à-dire les années, après le démantèlement de l’URSS, marquées par le manque d’eau, d’électricité, de nourriture, etc. Je me souviens que nous faisions un kilomètre à pied chaque jour pour chercher de l’eau que nous ramenions dans des sceaux. On faisait aussi “la chasse aux bougies”. Par exemple si, dans un immeuble, quelqu’un trouvait une bougie, tous les voisins rappliquaient dans son appartement. Ce fut un moment très compliqué pour les artistes car toutes les institutions culturelles (les conservatoires, les théâtres) ont fermé. Je me souviens que ma mère me disait que nous allions partir et que, dans le pays où nous irions, elle m’achèterait des leggings, des pulls chauds et des bananes. Et le jour où je suis arrivée à Beyrouth ma mère m’a accueillie avec un legging noir, un pull rouge et un gros tas de bananes.

Diriez-vous que le sentiment d’exil qui souvent s’exprime dans vos films est lié à ce premier départ ?

Absolument. Même si en tant qu’enfant, on ne comprend pas parfaitement tout ce qui se passe, j’ai très mal vécu cet exil, je ne l’ai pas accueilli avec joie. Je passais mes soirées à écouter de la musique arménienne en pleurant et en composant des poèmes sur l’amour de la patrie (rires). J’avais le sentiment d’être déracinée, d’être un arbre arraché à sa terre. J’ai vite compris qu’il n’y aurait pas de retour possible. J’ai mis du temps à faire ce deuil. Peut-être même n’est-il pas fini… Peut-être est-ce pour cela que je retourne en Arménie pour tourner. C’est ma manière d’habiter mon pays. Les chances étant très minimes pour que je puisse y vivre un jour, j’essaie de le faire avec mes films. Je suis un peu comme un arbre qui cherche toujours à planter ses racines quelque part pour pouvoir respirer. Cela dit, avec le temps, j’apprends à respirer sans planter mes racines nulle part.

Jeune, vous étiez davantage attirée par le théâtre que par le cinéma…

Oui, mon père était metteur en scène de théâtre. Et j’ai grandi en l’accompagnant aux répétitions, etc. Je le voyais faire des choses techniques : travailler sur le son, régler les lumières, etc. Enfin je jouais dans les pièces qu’il écrivait. Adolescente, je me suis particulièrement intéressée au théâtre de l’absurde (Ionesco, Beckett). Étudiante, j’ai mis en scène une pièce de Tenessee Williams (Talk to Me Like the Rain). J’étais fascinée par la manière dont on peut, sur une scène, créer un monde imaginaire coupé de la réalité. Et j’ai voulu moi aussi créer un monde imaginaire. Mais avec le cinéma. En effet à dix-sept ans j’ai découvert des films qui m’ont marquée pour la vie : les films de Bergman, d’Angelopoulos, de Tarkovski, d’Antonioni, de Wong Kar-wai. Je me souviens qu’en découvrant ces films, je me suis sentie chez moi. La souffrance de ces réalisateurs, leur curiosité, leurs joies, leurs désirs rentraient en dialogue avec les miens et créaient un pays commun habitable. Cela dit, peut-être que j’aurai un jour envie de monter une pièce de théâtre…

Une fois le bac en poche, vous étudiez l’audiovisuel au Liban. Que retenez-vous de ces années-là ?

Ce furent des années de libération : libération de la famille, libération de la communauté arménienne, de ses traditions, de ses règles. Dont d’ailleurs, depuis toute petite je me sentais assez éloignée. On m’appelait même le mouton noir de la famille (rires). C’est comme si je renaissais et que je pouvais désormais exister par moi-même. J’ai par exemple décidé d’apprendre la langue arabe que je ne parlais pas alors que je vivais au Liban depuis plusieurs années. On ne peut pas faire du cinéma et vivre dans une coquille : il faut laisser le monde rentrer en soi pour pouvoir en dire quelque chose. Au bout de ces quatre ans, j’ai réalisé un film de fin d’études en 2005. Le film s’intitule The Last Stationet raconte l’histoire d’une jeune fille qui n’arrive pas à peindre car elle vit un rapport conflictuel avec un père photographe qui veut la contrôler. C’est un dialogue entre un père et sa fille, un film assez douloureux, très autobiographique (mon propre père jouait le personnage du père).

D’un point de vue stylistique, ce film ressemblait-il déjà un peu à ceux que vous tournerez après ?

Un peu, oui. C’était un film contemplatif, avec très peu de dialogues ; un film onirique et cruel qui sonde l’intériorité de deux êtres vivant dans des mondes parallèles, un peu comme February 19. Après mes études j’ai travaillé comme première assistante-réalisatrice dans la publicité. La publicité étant si loin du cinéma, cela a constitué un peu un traumatisme mais j’ai beaucoup appris techniquement : on tournait encore en pellicule. J’ai travaillé avec beaucoup de réalisateurs étrangers qui m’ont enseigné beaucoup de choses sur l’utilisation de la lumière, du son, etc.

Comment est né February 19 ?

J’ai écrit le scénario de February 19en 2008. En deux nuits, au Soudan, alors que je travaillais comme réalisatrice de seconde équipe sur un film documentaire.

C’est un scénario d’inspiration autobiographique. J’avais décidé de quitter mon mari car j’avais compris que nous prenions des chemins différents. Mais peut-être que, secrètement, j’espérais que nous allions nous retrouver un jour et que, même s’il y aurait alors un mur entre nous (comme il y en a un dans le film), nous arriverions à nous dire au revoir.

C’est grâce au scénario de February 19que j’ai été choisie pour représenter le Liban dans un atelier à l’Asian Film Academy de Busan. Nous étions une vingtaine de jeunes réalisateurs qui représentaient tous les pays asiatiques. Nous avions deux professeurs : Mohsen Makhmalbaf et Pen-ek Ratanaruang . Makhmalbaf avait quelque chose de très radical : il nous poussait sans cesse à aller plus loin. Lui et moi avons eu beaucoup de clashs mais des clashs féconds. À la fin du séjour, le dernier soir, Pen-ek Ratanaruang m’ a avouée que le premier jour j’étais tellement sombre et que cela l’avait effrayé. Et que, pendant ce mois de travail, le cinéma m’avait illuminée et rendue à la vie. C’est exactement ce que j’avais ressenti moi aussi et c’est à Busan que je me suis rendue compte que je voulais absolument être réalisatrice, envers et contre tout, même si cela était très compliqué (je vivais encore au Liban où il n’existait pas de vraie industrie cinématographique). Mais c’est comme si ces deux réalisateurs m’avaient tendu la main et m’avaient dit : “ne t’inquiète pas, nous savons que c’est un métier difficile, surtout pour une jeune femme, mais nous sommes avec toi.”.

Quand vous revenez au Liban, vous essayez de tourner February 19?

Oui, mais je n’avais pas l’argent pour tourner le film. Et, à ce moment, je suis acceptée dans un programme d’échange à la National Film School du Danemark.

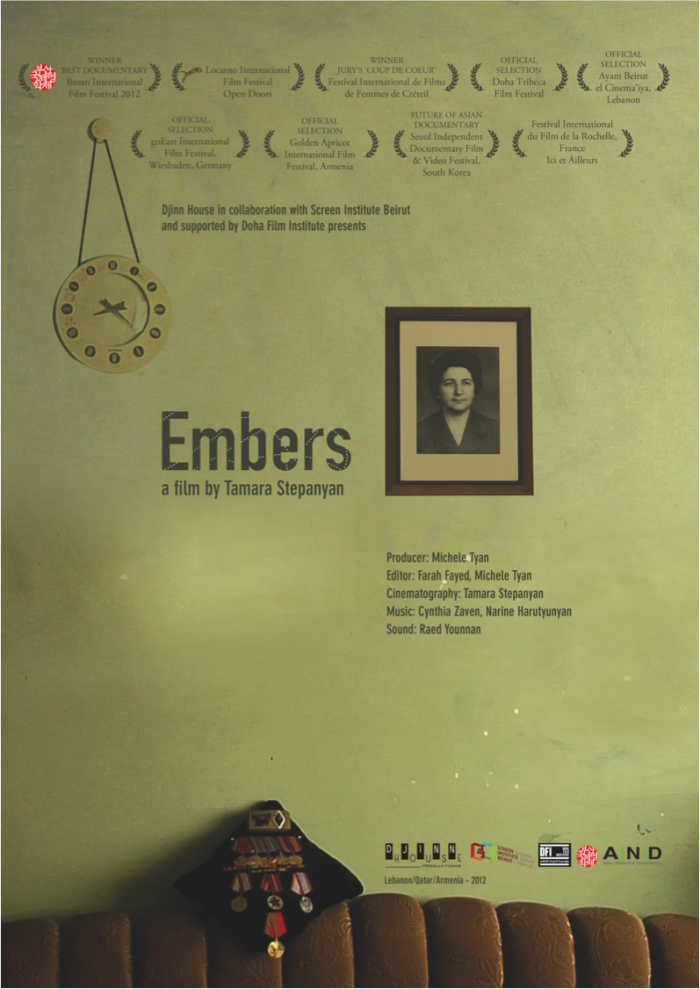

C’est curieux car à l’époque, j’étais très loin du documentaire. Je l’ai découvert au Danemark, à travers la pratique, l’analyse, des discussions, des conférences, etc. Les professeurs nous poussaient à essayer de mieux nous connaître nous-mêmes. Cela a fonctionné pour moi. Je n’aurais pas pu filmer les films que j’ai faits si je ne m’étais pas livrée alors à cet intense travail d’introspection. J’ai réalisé un court métrage (Little Stones) et tout de suite après j’ai commencé à tourner Braises. Ce fut une sorte d’impulsion vitale. J’étais au Liban avec des amis dans la montagne lorsque ma mère m’a appelée pour me dire que mon père avait eu une crise cardiaque et qu’il était à l’hôpital. J’ai conduit toute la nuit pour retourner à Beyrouth. Et le matin j’ai acheté un billet d’avion pour Erevan. Mais le vol n’était que pour le lendemain. Juste le temps pour moi d’emprunter une caméra au Screen Institute Beyrouth. Cette caméra, je ne l’ai pas utilisée tout de suite. Je passais mon temps à l’hôpital, avec mon père. Mais aussi seule, avec mes pensés. Puis j’ai commencé à faire des recherches sur ma grand-mère et ses amis qui avaient combattu les Nazis avec l’armée russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis restée en Arménie pendant trois mois. Et c’est là, en 2009, que j’ai tourné Braises. Puis je suis revenue à Beyrouth, j’ai recommencé mon travail d’assistante-réalisatrice, puisFebruary 19a obtenu un financement. Je suis alors repartie en Arménie…

A quoi ressemblait le scénario de February 19?

Cela ressemblait plus à un texte littéraire qu’à un scénario au sens classique du terme. Une fois en Arménie, j’ai fait un découpage très détaillé. Avec Tammam Hamza, mon chef opérateur, nous avons préparé le tournage pendant un mois Nous avons composé un livre d’images très précis en nous inspirant de photographies, de tableaux, d’images de film,etc. Puis on fait des repérages dans le train de nuit qui va d’Erevan à Tbilissi. On a ainsi complété le découpage initial et on a tourné le film en six jours. Le montage fut très facile : il a duré quatre ou cinq nuits. Farah Fayed, ma monteuse, s’est installée chez moi où j’avais installé une sorte de salle de montage. Elle montait seule pendant la journée pendant que je travaillais comme assistante sur une publicité. La première version qui a été montrée à Beyrouth durait quarante-six minutes et la version finale – celle qui est passée à Pantin en 2012 – durait trente-trois minutes. Cynthia Zaven a composé la musique en une nuit. C’est un film très nocturne… Farah et Cynthia étaient aussi en train de se séparer et j’ai l’impression qu’elles ont investi le film avec leur propre séparation. … Pour Braises, j’ai voulu travailler de nouveau avec Farah mais nous ne sommes pas arrivés ensemble à un résultat satisfaisant…

À quelles difficultés s’est heurté le montage deBraises?

J’avais conscience d’avoir capté les dernières réminiscences d’un passé qui était en train de s’évanouir, et dont, bientôt, il ne resterait rien. Je devais faire exister sur l’écran les dernières particules de quelque chose qui allait mourir après. Cela me faisait un peu paniquer. Est-ce que je le faisais bien ? Avec assez de respect pour ces gens qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale ? Pour ces personnes qui portaient en elles tellement de douleur ? Quand on a quelque chose de fragile dans la main, on s’en sent responsable. Et puis, avec ce film, je cherchais aussi une réponse à toutes les questions auxquelles ma grand-mère n’avait jamais répondues…

Comment est né l’idée de Ceux du rivage?

Un jour, je me promenais à Lyon, près de la gare Perrache, et j’ai entendu des gens installés dans des tentes parler arménien. Je me suis demandé : pourquoi des Arméniens vivent-ils ici dans la rue alors qu’en Arménie il n’y a pas de SDF ? Mes deux derniers documentaires – Ceux du rivageet Village de femmes– sont nés d’un pourquoi. À l’origine de Ceux du rivage, je me demandais : pourquoi ces gens ont quitté l’Arménie ? Pourquoi ils subissent des conditions de vie si dégradées ? À l’origine de Village de femmes, je me demandais : pourquoi les hommes partent en Russie ? Pourquoi ces femmes acceptent-elles de rester seules ? Mais rapidement le pourquoi s’est transformé en comment ? Comment on vit l’attente ? Comment on supporte l’absence ?

Pourquoi avoir tourné Ceux du rivage en noir et blanc ?

Pour plusieurs raisons. Quand je suis sortie de la gare Saint Charles j’ai été frappée par les contrastes de lumière et j’ai désiré filmer cette ville en noir et blanc. Et puis c’était une manière de traduire le fait que les personnages du film ressentent des sentiments très contrastés. Ils sont coincés dans une zone où il n’y a que deux couleurs. Je n’avais pas l’impression, par exemple, qu’ils pouvaient jouir du bleu de la mer. D’autant qu’ils étaient souvent enfermés chez eux, les rideaux baissés.

Je ne voulais pas filmer une Marseille pittoresque car ce n’est pas elle qu’habitaient mes personnages.

Comment raconter une histoire comme celle-là, une histoire où il n’y a pas de structure dramaturgique prédéfinie qui s’impose ?

C’était un vrai défi. Le travail de montage a ressemblé à la composition d’un morceau de musique. Nous avions des notes graves, des notes aiguës, des rythmes lents, des rythmes rapides. Et, avec Olivier Ferrari, mon monteur, nous avons travaillé sur le rythme. Le film commence lentement, puis la musique se trouble, s’agite, puis il y a des pauses, puis le rythme s’accélère à nouveau, etc.

Avec Olivier, nous avons beaucoup cherché la bonne structure du film. Au début on avait abouti à une structure plus classique, structure que nous avons peu à peu déconstruite. C’est sans doute, jusqu aujourd’hui, mon film le plus ouvert. Sans doute parce que c’est un film qui est mû par des sentiments. Alors queVillage de femmes, mon dernier film, est mû par des personnages. Pour Village de femmes, il était essentiel de suivre ces personnages de femmes car ce sont elles le catalyseur du film.

À quel moment du processus créatif, pour reprendre vos termes, le “pourquoi” se transforme en “comment” ?

En parlant avec les gens. Quand j’ai rencontré les familles de Ceux du rivage, la question du pourquoi est rapidement devenue inintéressante, purement factuelle. Le documentaire est constitué de rencontres. Le documentaire n’est jamais seulement le fruit d’une idée. Mais bien plutôt le résultat de la manière dont cette idée est transformée par des rencontres. Dans le documentaire, on lance une pierre et on voit ce qui se passe. Il faut savoir accueillir le hasard. Je suis très inspirée par les lieux et par les êtres. Il y a beaucoup de hasard dans mes films. Les films sont les résultats d’une dialectique dynamique et féconde entre le fait de vouloir contrôler et la capacité de lâcher prise. Un documentaire c’est la rencontre magique entre un réalisateur et ses personnages, entre un réalisateur et un espace. C’est pourquoi j’écris en même temps que je tourne. C’est aussi pourquoi mes trois films sont très différents les uns des autres : parce que je suis toujours en recherche. Chacun de mes films est comme la présentation d’un aspect de cette recherche. Avec chaque film, je veux vivre une expérience différente. Je veux être emportée par mon sujet comme par une vague.

Commande du coffret DVD possible ici :http://www.lahuit.com/fr/content/jeune-cinema-armenien