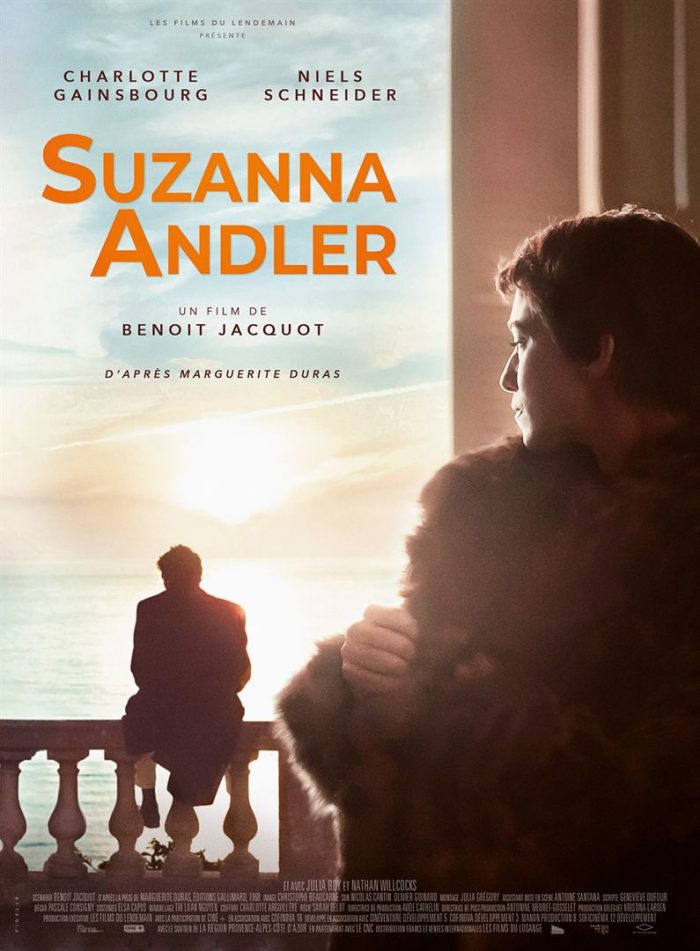

Avec Suzanna Andler, Benoit Jacquot adapte une pièce méconnue de Marguerite Duras. Et en livre une version habitée et lyrique. Sortie en salles mercredi 2 juin.

Une silhouette de femme se détache sur la Méditerranée en hiver. Son profil se dessine sur des eaux à l’éclat assombri. Suzanna Andler (Charlotte Gainsbourg) déambule sur la terrasse d’une villa luxueuse au côté de Michel, son amant (Niels Schneider). Mais elle semble seule, terriblement seule. Comme si elle dialoguait secrètement avec l’horizon, ou avec la mer. Comme si – tel un personnage de tragédie ou d’opéra – elle se trouvait, enfin, exposée à son destin. Le temps paraît suspendu, plein de menaces, de doutes. De possibilités aussi. Suzanna Andler parviendra – elle – elle qui est piégée par l’argent et par les hommes – à secouer son joug ?

L’argument est de Marguerite Duras qui en tira une pièce largement oubliée : Suzanna Andler. Et c’est Benoit Jacquot qui l’adapte aujourd’hui pour le cinéma. La rencontre entre l’écrivain et le cinéaste n’a rien de fortuite : ils se lièrent d’amitié au moment ou l’auteure du Ravissement de Lol V. Stein commença à realiser des films. Jacquot fut assistant réalisateur sur Nathalie Granger, La Femme du Gange et India Song. Enfin, ils collaborèrent pour La Mort du jeune aviateur anglais et Écrire. Aujourd’hui, près de vingt-cinq ans après la mort de Duras, Jacquot la retrouve pour poursuivre leur dialogue amical et intime. Peut-être d’ailleurs que ce dialogue se poursuivra, le réalisateur des Adieux à la reine m’ayant confié son souhait de monter Suzanna Andler pour le théâtre. S’il y parvient, inutile de préciser que nous serons présents.

Ce film, je crois, est le fruit d’une ancienne promesse faite à Marguerite Duras…

Oui, c’était, littéralement, une promesse. Avant sa mort, il nous arrivait régulièrement de parler de façon rétrospective de toute sa production (pièces, romans, films). Lors de ces discussions, je revenais de façon assez répétitive, ce qui d’ailleurs a fini par l’irriter, sur cette pièce – Suzanna Andler – qu’elle avait laissée dans un coin sans pour autant se décider à la supprimer. Une pièce dont elle avait du mal à parler. Comme si c’était un déchet de sa production. Son embarras m’intéressait d’autant plus qu’elle s’est beaucoup servie de Suzanna Andler pour nourrir Vera Baxter, la pièce et le film. Or, je le lui avais dit d’ailleurs, je n’aime pas du tout cette pièce et ce film. Comme nous nous aimions vraiment beaucoup, c’est elle qui finissait par me parler de Suzanna Andler et qui m’interrogeait sur ce texte qu’elle n’aimait pas.

Pourquoi ne l’aimait-elle pas ?

Elle disait qu’elle n’aimait pas cette pièce parce qu’elle l’avait écrite juste avant mai 1968 et qu’elle avait été représentée juste après. Ce texte lui paraissait complètement inadéquat par rapport à 68. D’autant que c’était un moment où elle était très activiste : elle avait créé le comité d’action étudiants-écrivains avec Maurice Blanchot, Dyonis Mascolo, Robert Antelme, etc. Elle avait le sentiment que Suzanna Andler représentait une sorte de morceau étranger dans sa littérature. Quant à moi, j’avais du mal à lui exprimer pourquoi cette pièce m’émouvait autant. J’étais obligé de reconnaître que l’intrigue – avec en son centre le triangle femme- mari- amant – est tout ce qu’il y a de plus conventionnel. Mais je crois que c’est précisément l’utilisation de cette convention qui me touchait. C’est d’ailleurs quelque chose qui m’émeut souvent dans le travail de Duras : l’utilisation de lieux communs, d’images canoniques, de types, de stéréotypes qu’elle contourne, détourne, renverse, affronte, etc. Or Suzanna Andler a, pour point de départ, au pire une situation de Boulevard, au mieux (comme elle admirait beaucoup Sagan) une intrigue saganesque. Mais Marguerite en faisait quelque chose de racinien. Elle racinisait ce qui d’habitude est boulevardisé. Quand je lui disais cela, cela l’intéressait parce qu’elle mettait Racine au-dessus de tout. Elle n’était pas convaincue pour autant par ce que je pensais de Suzanna Andler mais elle était convaincue que je devais en faire quelque chose. D’autant qu’à l’époque j’avais déjà réalisé quelques films et je crois qu’elle était assez blessée que je n’avais jamais rien tourné d’après ses textes. Donc elle m’a demandé de lui promettre de faire un film d’après Suzanne Andler. Et je le lui ai promis. Elle est morte à peu près un an après. Je n’avais pas oublié cette promesse mais toutes sortes de raisons ont fait que l’occasion de la tenir ne s’est pas présentée. Or récemment – alors que je travaillais avec Sandrine Kiberlain sur une adaptation d’un autre texte de Duras, LaMusica– un ami commun m’a rappelé cette promesse. Et très vite j’ai désiré tourner ce film avec Charlotte Gainsbourg avec laquelle j’avais très envie de retravailler depuis 3 Cœurs. Et je dois dire que j’ai rarement vu une actrice s’engouffrer avec une telle flamme dans un rôle qu’on lui proposait.

Le film propose-t-il une adaptation fidèle de la pièce ?

J’ai pas mal coupé dans la pièce. J’ai travaillé plusieurs jours avec Charlotte pour qu’on voie ensemble ce qu’elle se sentait capable ou pas d’énoncer. J’ai rétabli des fautes car pendant qu’elle écrivait Suzanna Andler, Marguerite me l’avait dit, elle était bourrée les trois quarts du temps. Et dans l’édition publiée par La Pléiade, il y a plein de fautes sur les prénoms. Fautes qu’elle n’a jamais corrigées, ce qui est bien la preuve qu’elle ne voulait plus s’occuper de ce texte. J’ajouterai que les réactions contrastées que j’ai entendues jusqu’à présent sur le film sont très proches des réactions au travail de Duras lorsqu’elle était encore en vie. Ce qui est sans doute le meilleur hommage que je pouvais lui rendre. Parce que je pense qu’elle aurait beaucoup aimé ce film. Et que du coup elle n’aurait pas été étonnée des réactions contrastées qu’il suscite. D’ailleurs j’ai le sentiment que certains m’opposent à Duras comme on opposait Duras à Duras lorsqu’elle était en vie.

Suzanna Andler souffre de pas avoir à penser à ce dont demain sera fait.

Le fait d’utiliser des situations conventionnelles est précisément ce qui permet souvent à l’opéra d’atteindre une sorte d’abstraction lyrique. Or pour moi Suzanna Andler est un opéra de chambre…

Je suis absolument d’accord avec vous. Et je suis d’autant plus d’accord que Charlotte Gainsbourg, selon moi, chante ses rôles. Son mode expressif relève du chant et de la mélodie. Son registre, avec ses embrayages, ses changements de tempo et de timbre, est assez proche du travail des cantatrices d’opéra ; travail que je connais assez bien pour avoir mis en scène des opéras. Quand je lui ai dit que je voulais la filmer comme elle chante, Charlotte était assez perplexe. Parce que forcément, quand on lui parle de musique, elle pense à sa mère, à son père, à sa propre carrière de chanteuse, etc. Et puis quand elle a lu la pièce, elle a compris ce que je voulais dire, et ça l’a pris la gorge.

Pour arriver à une telle musicalité dans le langage filmique, il faut un découpage très précis, très rigoureux…

En effet. J’ai pensé le découpage en travaillant le texte avec Charlotte. Il était très important pour elle que je lui indique à quel moment j’allais couper un plan et à quel moment j’en commençais un autre. Elle habitait à New York à cette époque et je suis allée la voir là-bas pendant plusieurs jours. Nous avons travaillé sur le texte pour qu’elle ratifie les moments où je commençais un plan et le moment où je l’arrêtais. Cela a très peu changé au tournage. Juste des détails. Comme nous n’avions pas eu le temps de préparer le tournage avec le chef opérateur, Christophe Beaucarne, nous habitions tous la maison du film et chaque soir on travaillait à organiser les plans du lendemain. Tout tenait à un fil. Et cela me plaisait car je tenais à recréer dans le processus du tournage le risque constant de l’inattendu et de la surprise.

Le film paraît d’ailleurs constamment en suspens. Ce qui va de pair avec le suspense de la situation. On se demande sans cesse ce qui va arriver.

Là, il faut rendre à Marguerite ce qui appartient à Marguerite. Duras était très forte pour conduire la dramaturgie. Dramaturgie que j’ai suivie. Sauf qu’il y a des moments dans la pièce – et cela, je m’en suis rendu compte en travaillant avec Charlotte – qui seraient mal passés dans un film. Alors j’ai procédé à quelques coupes, quelques allègements. La séquence du coup de téléphone de Suzanna Andler avec son mari, par exemple, est plus longue d’un tiers dans le texte original. Mais surtout, j’ai essayé d’être fidèle au fil secret de cette pièce, à savoir la manière dont Duras déjoue les conventions. Tout ce récit est la trajectoire d’un personnage qui ment aux autres, et qui se ment à elle-même, pour trouver ce qu’il y a de plus authentique en elle. Suzanna Andler dit le vrai en mentant, en rementant, en cessant de mentir, etc. Elle est dans une sorte de mentir-vrai constant comme dirait Aragon.

Ce qui est intrigant c’est que c’est un personnage un peu médiocre et veule, Michel l’amant autorisé par le mari, qui l’aide à dire le vrai.

Oui, il l’accouche. Il a un rôle maïeutique. Ça, c’est quelque chose qui appartient à Duras : l’accouchement de la vérité de quelqu’un par quelqu’un d’autre. C’est quelque chose qu’elle fait – sans le montrer, sans le manifester – avec beaucoup d’efficacité. C’est d’ailleurs un type de personnage qui a beaucoup retenu les psychanalystes qui se sont intéressés à Duras car ils s’identifient facilement à cette démarche. Michel réussit à faire mentir Suzanna Andler, et à analyser ce mensonge, puis à rebondir plus loin, tout cela indexé sur la possibilité de dire la vérité. D’ailleurs je ne dirais pas qu’il l’aide à dire la vérité mais qu’il l’amène à dire la vérité. On peut même se demander si elle se sert de ce type pour trouver une façon vraie de dire le vrai. Éventuellement en mentant…

On a le sentiment qu’à mesure qu’un piège cruel se referme sur elle, quelque chose aussi s’ouvre en elle…

C’est très durassien ce que vous dites là. Par exemple, un de ses grands axiomes – axiome qui m’a toujours fait rire mais qui a beaucoup choqué certains de ses proches – c’est qu’Élizabeth d’Angleterre était la prolétaire absolue. l’exploitée absolue. Et elle prétendait que toute personne soucieuse des femmes et de l’exploitation en général devait en prendre conscience. On avait beau lui rétorquer : “oui mais les yachts, la cinquième fortune du monde, etc.”, elle répondait que c’étaient autant de chaînes, de poids supplémentaires d’asservissement. Et puis, ce que vous dites, est lié aussi à la fascination de Marguerite pour les reines raciniennes : Bérénice, Andromaque, Athalie, etc. Suzanna Andler appartient à cette lignée de personnages.

Cela peut aussi évoquer Mizoguchi…

Alors ça, c’est moi pour le coup (rires). Suzanna Andler m’évoque immédiatement Yang Kwei Fei, O’Haru, Oyu, etc. Je parle de Racine parce que je pense à Marguerite. Mais moi s’il y a un cinéaste qui me vient à l’esprit quand je fais ce film, c’est Mizoguchi. Le film est très influencé par Mizoguchi, compris dans le protocole de mise en scène : la présence de l’eau (nous avons veillé à ce que les voix des personnages se mêlent constamment au bruit de la mer), le type de cadrage, le rapport des visages et des décors, les durées (il y a dans le film un plan séquence qui dure seize minutes). Comme chez Mizoguchi, la caméra est ici un personnage supplémentaire, invisible, secret mais déterminant.

Il y a aussi cette flûte un peu spectrale…

Oui, cela aussi appartient à Mizoguchi. J’ai entendu dans plusieurs de ses films la phrase musicale jouée par cette flûte japonaise appelée Shakuhachi. Sans compter le fait que j’ai moi-même réalisé il y a quarante ans au Japon un film sur cet instrument. Vous dites “spectrale”, cela correspond aussi au fait que cette maison est hantée. D’ailleurs, à un moment, Suzanna Andler dit : “il a dû se passer quelque chose ici”. J’ai visité près de vingt maisons avant de choisir celle dans laquelle on a tourné car il fallait que celle-ci se prête à mon vœu de la transformer en maison hantée.

Le film, en effet, a parfois une tonalité fantastique. Je pense à cette image, fantasmée par Suzanna Andler, où on voit Michel tomber du balcon. On se demande d’ailleurs si elle a eu envie de le pousser ou si elle a simplement peur qu’il tombe…

Je ne sais pas non plus. Pendant le tournage, je n’étais pas convaincu en tournant ces plans. Théoriquement je n’aime pas ce genre d’image : les flash forward mentaux. Mais une fois monté, je trouvais que cela marchait. [Silence]. Au fond je pense qu’elle veut le tuer. D’ailleurs il vient boucher le champ : la camera s’avance jusqu’à être dans le manteau. Littéralement, elle veut déboucher le champ.

Vous seriez donc d’accord pour dire qu’à mesure qu’il se referme le piège libère aussi quelque chose chez cette femme ?

Oui, absolument. Mais je préciserais : je ne suis pas certain qu’elle sera libre après. Mais ce qui est certain c’est qu’elle a reconnu un point de butée à partir duquel quelque chose d’autre peut arriver. Et qui serait la matière d’un autre film… Avant j’ai l’impression qu’elle vivait dans un présent absolu. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle pouvait aussi facilement passer d’un mensonge à une vérité. Ou d’une vérité à une vérité qui devient un mensonge, etc. Pour elle il n’y avait pas de consécution articulée sur un commencement et un terme : il se passe ce qui se passe, il arrive ce qui arrive. C’est probablement pour cela que je la filme seule, de pied, dans ce décor et dans des temps assez longs où je la représente dans un état de présent imaginé pur, ce qui est très Antonionien pour le coup.

Charlotte Gainsbourg chante ses rôles.

Elle souffrirait donc d’être uniquement au présent, jamais à l’avenir.

Oui, voilà.

Et à la fin cela bouge un peu : elle dit “peut-être”

Oui, voilà, je pense que c’est ça. Ce qui l’enferme c’est ce présent auquel sa situation l’oblige. Elle n’a pas besoin de penser à l’avenir puisqu’elle est riche. Elle souffre de pas avoir à penser à ce dont demain sera fait. L’argent enferme une femme comme elle dans un présent aliénant.

Je suis frappé par la tonalité funèbre que partagent vos derniers films.

Oui, sauf que Suzanna Andler est un film que j’aime vraiment beaucoup alors que j’ai beaucoup plus de problèmes avec Dernier amour. Ce Casanova c’est un film que je n’aurais pas fait normalement. Il m’a quasiment été imposé par son acteur principal. Je voulais faire un film sur un autre épisode de la vie de Casanova et avec un autre acteur. Mais Vincent Lindon a fait en sorte que ce soit lui et personne d’autre. Et donc je l’ai fait parce que je suis un cinéaste et que je suis incapable de dire non à un projet qui m’est permis. Mais c’est un film dont j’aurais pu me passer.

Pourquoi ?

Parce que l’acteur principal n’a rien à voir avec Casanova. C’est un cheveu sur la soupe. Pourtant, on a essayé. Et j’y ai cru d’ailleurs car Vincent est extrêmement persuasif et que je l’aime bien depuis longtemps. Je me suis même dit qu’il était foutu de me prouver que c’était possible. Je me suis mis à le croire. Eh bien non ça n’a pas marché, je n’aurais pas dû. Quant à cette tonalité funèbre que vous décrivez, je suis obligé de dire que cela ne tient pas à moi. Cette tonalité ne m’appartient pas spécifiquement. Je ferais volontiers des trucs assez marrants. Je tournerais volontiers une comédie mais personne ne m’en croit capable.

Vraiment ?

Oui. Même des producteurs amis ne s’y risqueraient pas car ils auraient le sentiment qu’ils ne pourraient convaincre aucun partenaire financier. Même les acteurs n’auraient pas envie. Y compris ceux qui, j’ai cette chance, ne demandent qu’à tourner avec moi. En attendant je vais tourner au Japon, avec des acteurs japonais, une adaptation de La Clefde Tanizaki.

Suzanna Andler de Benoit Jacquot, avec Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, Julia Roy… Les Films du Losange, sortie le 2 juin.

Découvrez la bande-annonce en suivant ce lien.