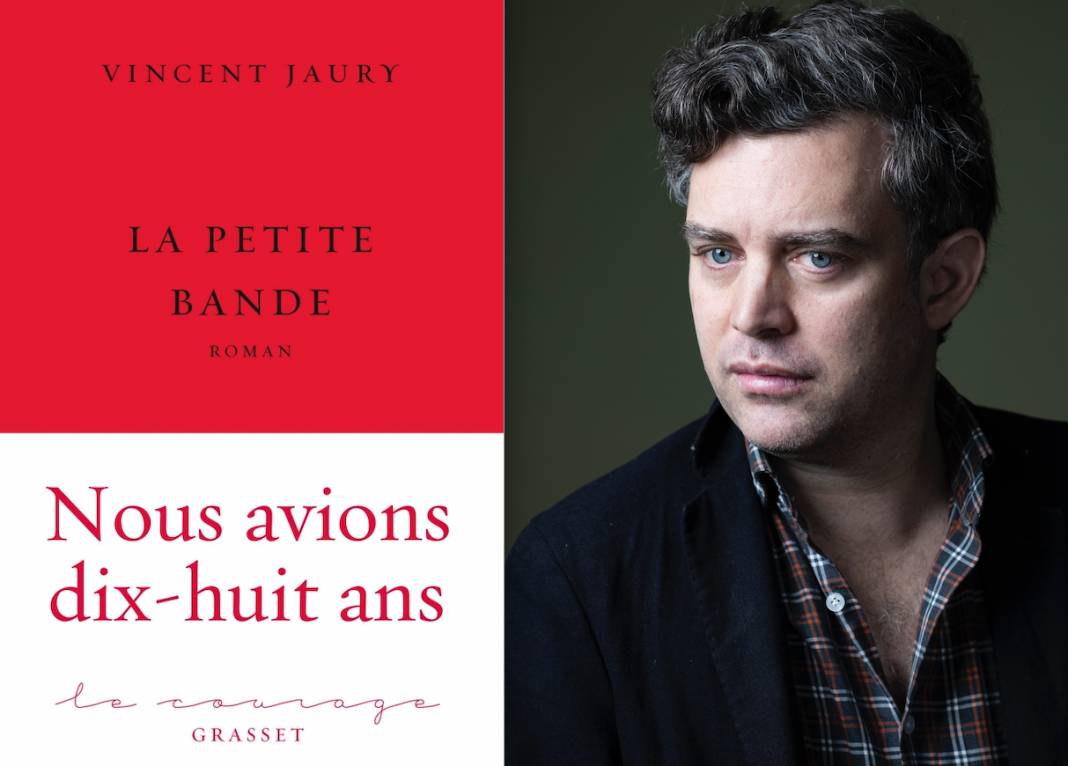

Notre directeur de la rédaction Vincent Jaury publie un beau premier roman, La petite bande, à la fois sensible et juste sur un thème trop rarement abordé : l’amitié masculine.

C’est un bref roman, hors du temps, ce qui doit être pris comme un compliment à une époque ayant déclaré l’abolition du passé au profit d’un présent consumériste et addictif. C’est un roman de garçons comme on en lit si peu, ce qui interroge : est-ce une espèce littéraire en voie de disparition parce que la formation masculine n’intéresse plus grand monde ? Est-ce dû à cette espèce de méfiance moutonnière de l’édition vis-à-vis du désormais mauvais genre ? L’homme, cet oubli. Facteur aggravant pour Vincent Jaury, l’auteur de cette réussite romanesque : le paysage de fantaisie de sa Petite bande est celui d’un quartier parisien dit « bourgeois » où le lieu commun veut qu’il ne s’y passe rien hormis les repas du dimanche ennuyés confis dans le qu’en-dira-t-on, le bridge et la crainte de grands soirs grimés aux couteaux entre les dents. Ce 16e arrondissement dont je conserve le souvenir de mes grandes traversées, adolescent, parmi des avenues tranquilles ombrées de paisibles et rassurants marronniers. Je ne manquais jamais les plaques apposées sur les murs d’immeubles me rappelant aux bons souvenirs de Francis de Miomandre et de l’Immortel René Boysleve, oublié près de deux ans dans son cercueil dans une remise de l’église Notre-Dame-de-Grâce de Passy, rue de l’Annonciation. Que de reflets et de souvenirs dans ces petites flaques d’eau égarées sur mon chemin…

Vincent Jaury, bien sûr, est d’un autre temps mais le charme brouillardeux s’échappant de ses pages le relie aux fantômes à plumes du siècle dernier qui hantaient alors l’Ouest parisien. « La petite bande » dont il est question ici avait passé sa scolarité au lycée Jean-Baptiste-Say dans ces années 90 si proches d’un nouveau millénaire et déjà si lointaines. Présentons quelques instants François Guerpille, le garçon « d’une beauté rare » couvert de filles de bonne famille, qui fascine le narrateur, timide et comme empoté devant ce nouveau continent à explorer. Mais voici que s’avance du plus loin de l’oubli Hadrien Dussart, le fils unique d’un couple très fortuné parti en Suisse à l’arrivée de la Gauche au pouvoir. Hadrien vit aux côtés de la splendide Bianca sur une péniche arrimée aux quais de Seine, où le jour ne semble que l’ennuyeuse salle d’attente de la nuit pour ces monarques électriques. Le menu des festivités semble délicieusement invariable : alcool, drogues, sexe, musique, festins d’empereurs romains. Bianca, comme la Nadja de Breton, disparait bientôt dans un hôpital psychiatrique, vite remplacée par Tiffany, Diane Chasseresse nantaise à l’affût de la proie idéale, douée de grandes facultés sexuelles. « Une œuvre d’art qui embellissait sa vie », résume laconiquement l’ami narrateur observant, amusé, et inquiet, le jeu de séduction de l’intrigante croqueuse de diamants bientôt enceinte de son marinier bibliophile qui n’en demandait pas tant.

Les jeux de l’amour ont leur face d’ombre : la mort en embuscade, celle du père de Pierre-Marie, lui-même un autre membre attachant de ce gang sensible. À l’enterrement de l’aristocratique patriarche, les oraisons et les parterres de fleurs masquent d’intrigants secrets de famille comme ce château acquis en 1942 en Vendée par un oncle fantasque, « alors que le monde s’effondre ». Nous pourrions nous attarder sur Laurent Godrat au « regard triste, éprouvé », « pénétré d’amour et de romantisme » mais éconduit par les filles, évoquant ces albatros patauds chassés du chalutier par des brutes marines. Le voici plus tard au Caire tenant sa revanche en y trouvant l’amour. Un spectre surgit, celui, poignant, de Victor, grand-oncle juif du narrateur arrêté par la milice et assassiné lors d’un des derniers sinistres convois…

Une « mélancolie joyeuse, rêveuse » imprègne soudain les pages, avec la découverte émerveillée chez le double de Jaury d’une campagne aux vertus apaisante, mais la parenthèse de quelques années refermée, il apprend la mort de François Guerpille, le garçon « d’une beauté rare » couvert de femmes. Pierre-Marie, lui, séjourne dans un centre de désintoxication, avant de relever la tête. Quant à Laurent, celui-ci s’isole de plus en plus, en province, pour écrire, obsessionnellement, un livre sur Isis. Les survivants finissent par se retrouver à une fête du lycée, là où tout commença pour eux. Ils avaient été si heureux. Et ce bonheur, insolent et furtif, n’annonçait rien de bon. Cela devait cesser. Les mots de Vincent Jaury, élus avec une attention d’esthète, sont à leur juste place, sans chercher à faire de l’esbroufe. Ces enfants terribles des années 90 n’ont pas besoin de se faire de couronnes bling avec des effets de manches. Antoine Doisnel de la belle époque du Baron, mesurant avec un stoïcisme tranquille la fuite inexorable du temps, le narrateur et ses frères d’armes évoquent par endroits les figures entre chien et loup de Patrick Modiano, mais le monde de Jaury est trop original pour aller braconner sur les terres archi labourées du Prix Nobel. Son petit monde d’âmes sensibles se rattache plus à la jeunesse, à ses excès, à ses certitudes merveilleuses, et à ses obsessions bien légitimes pour le sexe et son corollaire, la mort. Ces grands garçons attachants, habités d’un désespoir maintenu dans le corset de l’élégance, nous murmurent tout doucement, tandis que les marronniers de l’Ouest parisien frissonnent : souffrir, pourquoi pas, mais ne surtout pas en faire tout un plat. Ils avaient été si heureux, et c’était déjà assez bien comme ça. Le passé possède un bel avenir dans ce monde éblouissant que l’on appelle encore, parfois, la littérature.

La petite bande, Grasset, 135 pages, 15 euros.