Une somptueuse exposition comme une balade au cœur des forêts du Japon et de Takehiko Sugawara…

La spacieuse chambre d’échos des associations est parfois le théâtre de surprenants phénomènes de réverbération. Ainsi, au renfrognement spirituel et esthétique qui tourmente le narrateur dans le Temps retrouvédevant un agencement d’ombre et de lumière sur une rangée d’arbres – « Arbres, pensai-je, vous n’avez plus rien à me dire, mon cœur refroidi ne vous entend plus. » – réplique, comme un démenti fervent, cette exposition du Japonais Takehiko Sugawara (né en 1962) à qui les arbres ont tant à dire. Cerisiers et cèdres, ils ne campent pas, comme une domesticité de feuillage et d’écorce, les figurants pittoresques d’une peinture de paysage : ils sont, vénérables et vénérés, l’objet des soins attentifs de l’œil et du pinceau. « Pays d’art naturiste », observait, en connaisseur aguerri, Edmond de Goncourt, le Japon devait engendrer des peintres comme Takehiko Sugawara.

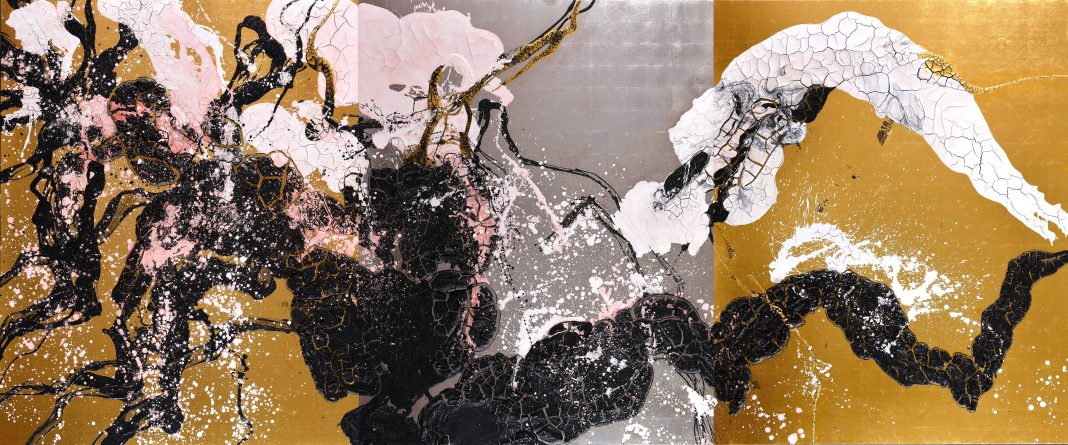

Pourtant, dans la forêt de ces imposants formats, l’œil s’égare, les repères se dissolvent. Cette teinte de blanc, anarchiquement mosaïquée, avec ses contours accidentés, sertis dans des noirs grisaillants piquetés à leur tour de blanc – ce blanc qui ceinture un fond d’or, tandis qu’un bourgeonnement à la luisance d’anthracite s’épanouit sur le flanc droit, qu’a-t-il à voir avec le relevé scrupuleux du naturaliste ? Là, des segments articulés, comme une carapace dorée fissurée en plaques, se déploient sur un fond bleu sombre qui, trompeusement uniforme, recèle un fourmillement nébuleux de taches encore plus opaques. La jouissance de l’œil est sans borne, et, dans cette griserie, d’autres noms apparaissent, on songe à Evi Keller, à certains Yang Jiechang – mais la froide raison classificatrice, elle, renâcle, qui cherche silhouettes et schémas familiers.

Bien sûr, le bleu est celui du lac d’Aoiké, le derme noir irrégulièrement compartimenté celui des branches, les pulvérulences roses de la neige des fleurs de cerisiers… Mais ne serait-ce pas là tout au plus des traces, une sténographie picturale ? Le catalogue note à juste titre le tropisme abstrait de Takehiko Sugawara qui, ramifié lui-même à l’instar de ses modèles, fond les traditions japonaises aux recherches de la modernité. Manierait-il, artiste bûcheron, le pinceau comme la hache pour mieux s’affranchir de la Nature ? Écoutons encore notre chambre d’écho personnelle et cette autre voix qui se fait soudain entendre, qui parle d’« entrer avec son corps dans sa mère ». Ce sont les accents de Paracelse, et la mère en question, note Mircea Eliade, est « la Nature à l’état primordial ».

Nul arrachement, en effet, chez Takehiko Sugawara : au contraire, une rêverie qui pénètre l’intimité des arbres, se figure les mouvements les plus secrets, les plus enfouis, de la matière végétale. Ces gris diversement dilués, ne sont-ils pas le bain cellulaire où trempe l’existence ? Ces poudroiements de rose et de bleu ne figurent-ils pas le cosmos intérieur, cet infiniment petit des organismes ? Et l’or, n’est-ce pas l’irradiation bienfaisante du soleil, père de toute vie ?

Takehiko Sugawara, galerie Taménaga, jusqu’au 9 avril. Catalogue Takehiko Sugawara, préface de Marie C. Aubert-Prézeau