Lucien d’Azay, dont les lecteurs de Transfuge connaissent bien la signature, ressuscite avec bonheur et finesse l’Anglaise Mary Robinson, qui sut manier aussi bien la séduction que la plume.

Il arrive que, par un singulier phénomène, tel vœu, telle injonction optative, fasse simultanément retentir à rebours et dans l’avenir son écho. Ainsi, le plaidoyer fervent et de 1845 de Baudelaire en faveur de la représentation de « l’héroïsme de la vie moderne », Lucien d’Azay, au XXIe siècle, y aura-t-il répondu avec le concours de Mary Robinson (1757-1800). Mary Robinson, qui concentre à elle seule, par un de ces hasards si précieux aux yeux des historiens et des rêveurs (et Lucien d’Azay tient des deux), tous les traits de la féminité « moderne ». De cette modernité sui generis, irrépétable comme toutes les modernités, et qui fut celle du second XVIIIe siècle anglais.

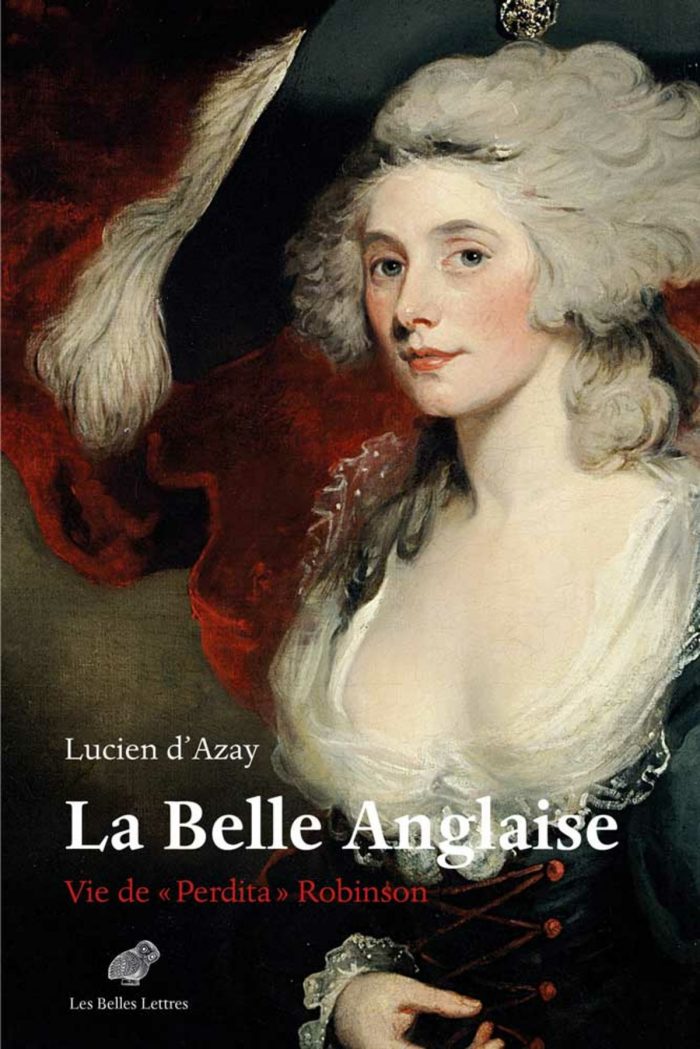

A Mary Robinson, Lucien d’Azay applique toute l’intelligence patiente de la sympathie, au sens plein du terme, plus qu’il n’en raconte l’illustration : elle brilla comme un astre sur les planches, au sein d’une exceptionnelle constellation théâtrale comprenant Garrick ou Sheridan ; elle eut, coquette de haut parage, l’éclat noir du scandale et pour amants le prince de Galles ou Charles James Fox. Et la voilà donc, héroïne de ce livre autant que de son demi-siècle, saisie au travers d’une heureuse et habile combinaison de facultés variées dans un livre délibérément protéiforme : le sens du récit biographique stricto sensu, la netteté dense du regard analytique (les pages sur les nœuds de contradictions de l’Angleterre touchant au statut des courtisanes croisent efficacement clarté méthodique de la typologie et information sociologique), ou encore l’œil de l’amateur, au sens noble, lorsqu’il s’agit de rendre compte des portraits de Mary par Reynolds ou Gainsborough.

Héroïne, Mary le fut d’abord par la ligne – brisée, accidentée, romanesque en un mot – de sa vie. Actrice en vogue et courtisane aux trophées de premier choix, elle fut aussi soulevée par la passion (en la personne de Banastre Tarleton, paré, également, d’un insolent éclat romanesque – le bel officier dans toute sa splendeur, avec sa prestance et ses penchants de play-boy), pour chuter de tout son haut et, à défaut de se briser les membres, d’en perdre partiellement l’usage, à la suite d’une scène traduite sous des couleurs gothiques, jetées avec l’aisance d’un connaisseur du genre, par Lucien d’Azay sur sa toile. Mais, comme toute héroïne, c’est au destin qu’elle en a, c’est avec lui qu’elle se débat pour mieux le forger – aussi s’efforcera-t-elle de se « réinventer en écrivain » : poèmes, romans et une Lettre aux femmes d’Angleterre portée par les idéaux de l’émancipation féminine, l’amie de Godwin et de Coleridge fut prolifique. Et toujours, éminemment, « moderne », on y revient, offrant ainsi au livre l’occasion de transcender magistralement le genre du « destin exemplaire » et tout ce fonds d’héroïsme qui, autrement, serait interchangeable, abstrait sinon anonyme.

Les battages et les bagarres de la presse, auxquels Mary Robinson n’assista pas passivement : elle savait la force de la réclame ; la veine gothique, alors si en vogue, mais aussi les lueurs naissantes du romantisme qui traversent son œuvre ; la mode qui, si baudelairiennement, encore, est ici précisément particularisée, caractérisée, car la beauté de Mary est celle, aussi, des teintes et des étoffes d’une période ; ce féminisme en gestation, dont Mary fut une des accoucheuses ; et, bien sûr, le grand événement – la Révolution française – tout cela, en un mot, qui a fait, l’entendît-on politiquement, médiatiquement, esthétiquement, la modernité de ce temps, tout cela c’est la matière intime de la vie héroïque de Mary.

Lucien d’Azay, La Belle Anglaise. Vie de « Perdita » Robinson, Les Belles Lettres, 320 p., 21,50€