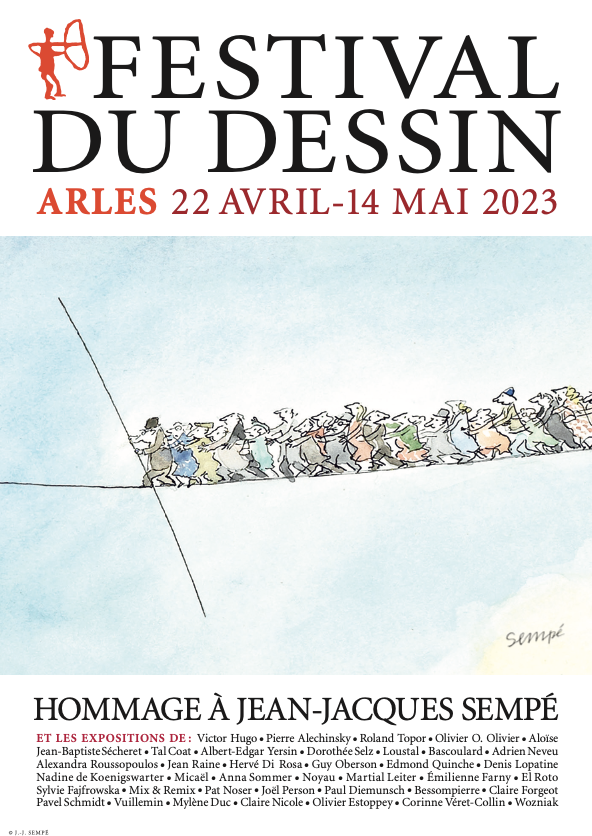

La première édition du Festival du Dessin se tient à Arles. Un enchantement ininterrompu, un luxe d’œuvres, une débauche de jouissances pour l’œil…

Du Festival du Dessin, dont la théorie fourmillante des traits, des feuilles, des coloris – de ce festival dont les manifestations innombrables de la main, les postulations tout aussi variables et physionomiques de l’esprit – de ce festival donc dont l’accord entre les doigts exécuteurs et la pensée conceptrice laisse sur tant de murs arlésiens ses marques distinctives, il est impossible de tracer une silhouette qui l’asphyxie dans d’étroits contours. Ce serait accoucher d’un mauvais croquis gâché en trois coups de crayon comme la gésine d’un fœtus racorni alors que, sous l’égide de son directeur artistique, Frédéric Pajak, c’est un être merveilleusement conformé, et pourtant infiniment tentaculaire, qui est né – une créature paradoxale à l’expression sans cesse fluctueuse, grinçante, extatique, souriante, brutalement railleuse, sujette aux longs vols de la rêverie, les pieds biens campés sur la glèbe, le front ailleurs, très haut ou très loin.

Il faudrait, pour que tant d’œuvres couchées sur la papier n’aboutissent pas à la consternation de la fausse couche d’un compte rendu, solliciter les plus puissants obstétriciens de la langue ; soupçonner, par exemple, avec Huysmans, que la consanguinité de tant de noms variés tient à « des excès d’âmes inouïes », en sus de la dispense des hautes qualités que tous ici avèrent (car chacune des exposition, chaque œuvre, même, entérine un talent : nulle place ici pour l’à-peu-près, l’aveulissement des critères, de Hugo à Emilienne Farny, en passant par Joël Person, Marcel Bascoulard, ou encore Jean Raine, à qui Jean-Noël Orengo, dont la signature est familière aux lecteurs du magazine, consacre un livre aux Cahiers dessinés).

Cette âme en excès, elle exubère ou elle effleure, mais elle laisse toujours sa trace et sa traduction crayonnées. L’hommage à Sempé apparie l’élévation (architecturale, donc d’esprit) de la chapelle du Mouseon Arlaten aux dessins avec une parfaite finesse d’entente des dispositions spatiales qui ordonnent ces derniers et leur confèrent cet appel d’un autre air qui passe toujours l’anecdote recueillie ou l’instant vivement saisi ; ailleurs, l’effervescence graphique du Hubert de Joël Person, qui m’évoque un Léautaud revenu en notre sein, sert à accuser, à moins que ce ne soit l’inverse, une expression à l’éloquente intensité ; plus loin, Les Poiriers d’été du génial Jean-Baptiste Sécheret, avec l’outil magistralement possédé du fusain, avec les contours qui noient ou délinéent nettement, avec les filtrées ou les percées des lueurs, renoue avec l’âme épandue, séveuse, du paysage telle que la grande rêverie romantique l’avait cherchée.

Alexandra Roussopoulos capte elle aussi, avec un sentiment très turnérien du désordre ordonnancé du paysage, les ineffables exhalaisons de ce dernier à la faveur de sa série des Tumultes – c’est à la fois géologique et céleste, robustement réel et totalement évanescent, irréfutablement ici et dérobé. Tout comme la Nature morte au cuisinier d’Olivier O. Olivier, où la joaillerie fastueuse, l’opulence chromatique de la pourpre d’une carcasse, de l’éclat argenté des écailles, toutes les tonalités des épidermes verts, jaunes, des végétaux offerts à notre appétit – tout cela, rendu en noir et blanc, n’acquiert d’existence que dans l’intimité, indéfiniment susceptible de suggestions, de l’âme du spectateur – là où se composent et se recomposent les mondes idéaux. Un monde idéal, ce serait aussi celui où je ne devrais pas me borner aux quelques noms qui précèdent – il en reste tant à citer ! – mais peut-être aura-t-on eu une idée de l’âme du festival…

Festival du Dessin, Arles, jusqu’au 14 mai