Où l’on retrouve Leonardo Padura et Mario Conde. Et où l’on trouve surtout un des meilleurs livres de cette rentrée…

Leonardo Padura constitue un précieux sujet d’observation pour le critique-laborantin, tant il a su réaliser la synthèse si rare, mais indispensable à quiconque aspire à toucher à quelque chose de l’essence de l’art romanesque. Je veux parler de la miraculeuse harmonie des facultés qui voit la jouissance la plus vive et la plus élémentaire – l’appétit irrépressible de poursuivre sa lecture – se fondre avec les plus hautes qualités esthétiques : ordonnancement architectural, intelligence du détail, réceptivité frémissante aux secousses du temps, élévations de la pensée et retombées de l’ironie… Témoin la phrase de Padura, qui sait associer les arêtes luisantes de l’esprit analytique à la poussée expansive, irrésistible, d’un jaillissement viscéral. Pour en arriver à ce degré d’osmose, il faut bien admettre l’existence d’un principe premier et unificateur, il faut bien que ces Ouragans tropicaux gravitent autour d’un centre fixe – d’une idée fixe (« puissance de l’idée fixe », disait Baudelaire).

Et ce d’autant plus que la matière est, comme à plaisir, dense, hétérogène, enchevêtrée. Prenez votre respiration et jugez-en : deux meurtres rehaussés par la circonstance additionnelle de castrations, dont celui d’un ex-censeur du régime cubain, sangsue démoniaque dont les victimes étaient réduites à l’abjection d’une vie littéralement de merde ; un sceau napoléonien ; des tableaux qui disparaissent ; La Havane dans les premières années du XXe siècle, ses macs, ses flics, ses meurtres, ses arrière-cuisines politiques, sa géographie du vice et de la misère, le contrepoint insolent des feux du luxe ; Obama, les Stones, les délices de la bonne chère, les anneaux d’une Histoire tout en boucles et en nœuds, l’homosexualité, une pute française, femme fatale entre toutes, un texte dans le texte, et la liste n’est pas close.

Le lieu géométrique du livre serait-il Mario Conde, l’ex-flic aux penchants littéraires – Conde qui a vieilli comme le bon vin, dont le tempérament d’épicurien lucide, de jouisseur impénitent et pessimiste, s’est magnifiquement cristallisé, et qui a reçu ce don de vie accordé seulement aux personnages devenus une seconde nature pour leur auteur ? Sans doute fait-il office de dénominateur commun, mais un personnage n’est qu’un personnage – une splendide illusion, et non une de ces conceptions, une de ces obsessions, à mi-chemin entre l’image, le motif, le concept, etc. qui déterminent l’économie de la création.

Et cette idée fixe, ici, tient en trois mots « un monde nouveau », qui donnent son titre à un chapitre. La possibilité d’une ère nouvelle qui s’ouvrirait pour La Havane, le poids de la vieille Europe et de ses mythes, les mondes infiniment distants des classes sociales, les États-Unis, l’Enfer avilissant où étaient précipitées les victimes du régime… Le Cuba de Padura obéit à la règle de la pluralité des mondes ; et le corollaire de celle-ci est ce mouvement d’exploration qui, incessamment, jette les personnages vers de nouvelles terres, réelles ou métaphoriques.

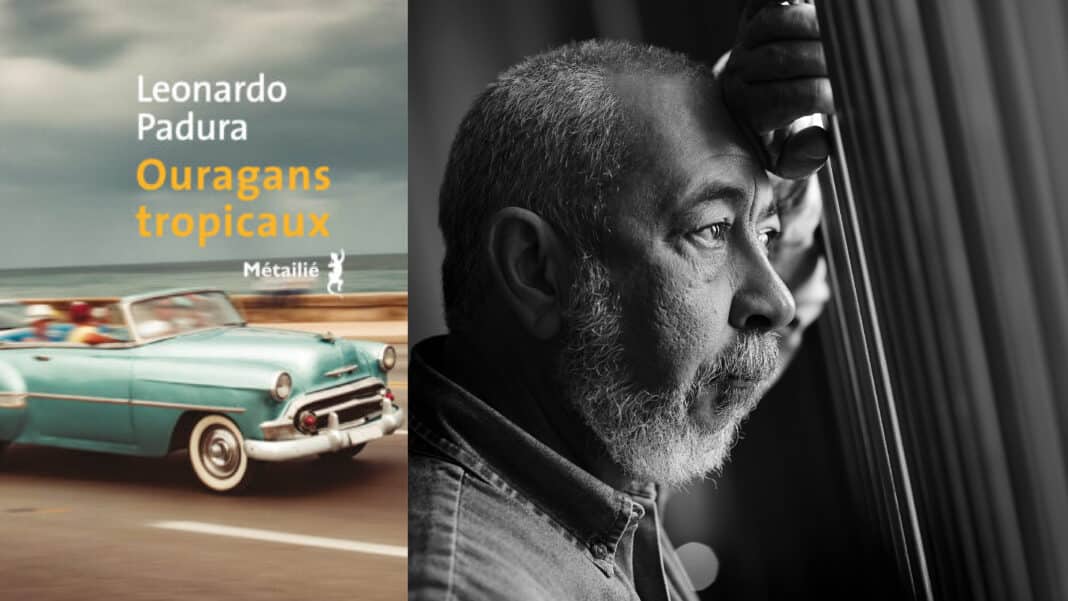

Leonardo Padura, Ouragans tropicaux, traduit de l’espagnol (Cuba) par René Solis, Métailié, 496 p., 23,50 €, plus d’informations