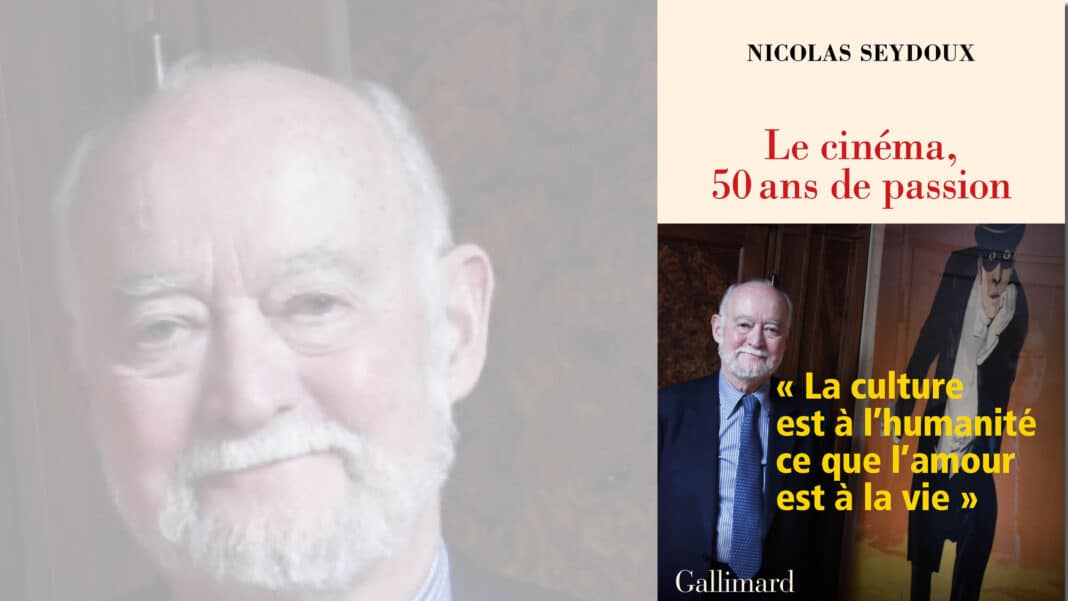

Le président de la Gaumont Nicolas Seydoux signe des mémoires sur la grande aventure du cinéma français, dont il fut un des grands acteurs. Rencontre

Je suis au 7ème étage de l’immeuble de la Gaumont à Neuilly, dans la grande salle de réunion. La vue sur Paris est magnifique avec les cinquante nuances de gris de la capitale la plus sadomasochiste du monde. Avec sa grande table, assez longue pour accueillir tous les chevaliers du cinéma, ses gros fauteuils en cuir, une belle hauteur de plafond, la salle serait belle s’il n’y avait, accrochés partout aux murs, des dizaines de dessins originaux de Plantu, période Le Monde, qui ont beaucoup vieilli et qui font parfois honte. Une secrétaire, dont je ne doute pas qu’avec son allure et son âge, elle soit celle, particulière depuis des décennies, du Président de la Gaumont, Nicolas Seydoux, que je suis venu rencontrer, m’apporte un café pour me faire patienter. Se faisant, elle me toise comme si c’était elle que je ferais mieux d’interviewer, qu’elle me rapporterait des secrets qui enrichiraient sans nul doute l’article vain et stupide que je m’apprête à écrire. J’en rêve encore quand Nicolas Seydoux fait son entrée dans la pièce. Le monde change d’un coup. Il est grand, barbu, très bien habillé et il paraît dix ans de moins que n’importe quel âge qu’on lui donnerait en réfléchissant un tout petit peu. À cause la barbe, il me fait penser à quelques figures bien oubliées de la Mitterrandie comme Charles Hernu ou François de Grossouvre. Il a l’air protestant et il l’est si j’en crois son livre de mémoires intitulé avec plus d’imagination qu’il n’y paraît : Le cinéma, 50 ans de passion. Comme son prix de 27 euros semble légèrement exorbitant, on se dit que ce n’est pas l’œuvre d’un écrivain, et tant mieux : cela repose un peu des imaginaires et des proses infundibuliformes. Depuis que j’ai découvert cet adjectif qui signifie « en forme d’entonnoir » dans Aliène, le formidable deuxième roman de Phoebe Hadjimarkos Clarke (éditions du sous-sol), j’ai tendance à en abuser un peu comme d’une gnôle distillée par un vigneron pervers. Nicolas Seydoux, ici, raconte des histoires. Et qu’on ne vienne pas me dire qu’il les raconte mal ! Il y en a une que j’aime beaucoup, c’est celle de sa grand-mère maternelle, branche Schlumberger : « Juste après la guerre, alors que les tickets de rationnement étaient toujours d’actualité, elle envoya ses petits-enfants ramasser des châtaignes dans sa propriété. Les enfants furent à la peine, et parvinrent péniblement à remplir un demi-panier. Quelle ne fut pas leur surprise quand ils virent leur grand-mère, partie après eux, revenir avec deux grands paniers pleins à craquer de châtaignes ! Jeanne Schlumberger avait remarqué le petit manège de certains voisins. Ceux-ci passaient par-dessus le mur de la propriété pour ramasser des châtaignes. Elle les surveillait, et quand les voisins avaient fini leur cueillette, elle allait récupérer leurs paniers en menaçant d’appeler la police s’ils n’obtempéraient pas ». Quelle belle parabole du capitalisme ! En tant que marxiste, je trouve que la critique ne s’intéresse pas assez à l’économie de la culture, c’est-à-dire à la distribution. Par exemple, j’apprends par une gazette professionnelle que le nouveau Guillaume Musso se vend bien mieux que le nouveau Joël Dicker. Mais ne s’agit-il pas là d’un combat de titans entre distributeurs plutôt qu’entre auteurs l’un et l’autre médiocres ? Un libraire près de chez moi, un libraire à l’ancienne qui fait papeterie, mais qui a une grande vitrine où je regarde ce qu’il expose toujours avec intérêt et souvent avec surprise (Tiens ! le Quarto de Debord ! Tiens, un inédit de Derrida !) m’a déçu en mettant plusieurs exemplaires du nouveau Dicker pour montrer qu’il était bien achalandé. Evidemment, en tant que bon critique marxiste, je ne sais à peu près rien de l’économie réelle, du capitalisme français, des familles Schlumberger et Seydoux, si bien qu’avec ma première question je commets d’emblée une bévue en parlant à Nicolas de son frère Jérôme. Il botte en touche poliment, car il est poli, mais je vois bien son visage s’obscurcir. Alors je change complètement de direction en lui parlant de Jean-Pierre Rassam, le bouillonnant producteur héroïnomane. Nicolas et lui se sont connus à Sciences-Po. Le premier raconte dans son livre : « Nous voilà partis, Jean-Pierre et moi, pour Monte-Carlo. Nous descendons dans le Midi en DS, conduits par sa compagne du moment, une ravissante jeune femme qui fait commerce de la location des charmes des autres et qui ne quitte jamais son sac à main. Elle y dissimule un pistolet… » S’agit-il de Madame Claude ? « Non, me répond Nicolas Seydoux. De sa successeuse ». On parle de cette époque, les années 60-80, où tout le cinéma français était alors concentré autour de l’Etoile, avec le Fouquet’s comme épicentre, Radio Fouquet’s comme on disait à l’époque pour évoquer un commérage, une expression qui a peut-être donné plus tard « radio moquette ». Une note en bas de page explique que depuis la guerre du Kippour, Rassam « vante l’honneur retrouvé des peuples arabes » et qu’il lui arrive parfois de rencontrer Khadafi au Plaza Athénée ; raison officielle pour laquelle il aurait été mis en écoute, avec Carole Bouquet, par la cellule de l’Elysée au début du premier septennat de Mitterrand. Tout un roman plus intéressant que le passage aux multisalles qui fait le cœur du livre et qui a été le grand projet industriel de la Gaumont sous la houlette de Nicolas Seydoux, ce qui lui fait dire que « le plus grand cinéma d’art et d’essai de France, c’est le Gaumont du Forum des Halles avec ses vingt salles ». Je détourne alors la conversation vers Denis Château, qui était le programmateur de la Gaumont, autrement dit l’homme du cinéma le plus puissant de France avec son alter ego de UGC. « Il avait du talent, je le laissais faire » me dit Seydoux. « C’est lui qui a fait d’Orange Mécanique un film culte, en le montrant au départ que dans une seule salle à Paris ». On finit par parler de Godard dont Nicolas Seydoux reproduit plusieurs lettres que le cinéaste lui a adressées personnellement dont celle-ci, datée du 4 juillet 1994, qui vaut son pesant d’or : « Depuis notre conversation de l’autre matin dans le bureau de Martine, j’ai repensé à Jekyll Hyde, l’esprit de production et l’esprit de distribution, pour ne pas dire tout de suite matière. Il est clair que je ne parlais pas de personnes, mais d’agents dans le système. En regardant grandir la fille d’A.M. Miéville, et la voyant fatiguée par cette croissance, d’images en images, j’en suis venu à penser que si la production était le dernier acte de la production, elle était également l’acte premier de la distribution, que si notre maman nous avait produits, notre papa nous distribuerait. Alors, produit-on pour distribuer ou distribue-t-on pour se re-produire – qui n’est plus produire ? Je pense que c’est dans la re-production que se glisse l’agent Hyde. Cela pourrait être un cours d’introduction au « cinéma, art et industrie de la pensée » si j’en étais chargé au Collège de France. Hélas pour moi. »

Nicolas Seydoux, Le cinéma, 50 ans de passion, Gallimard, 464p., 27 €