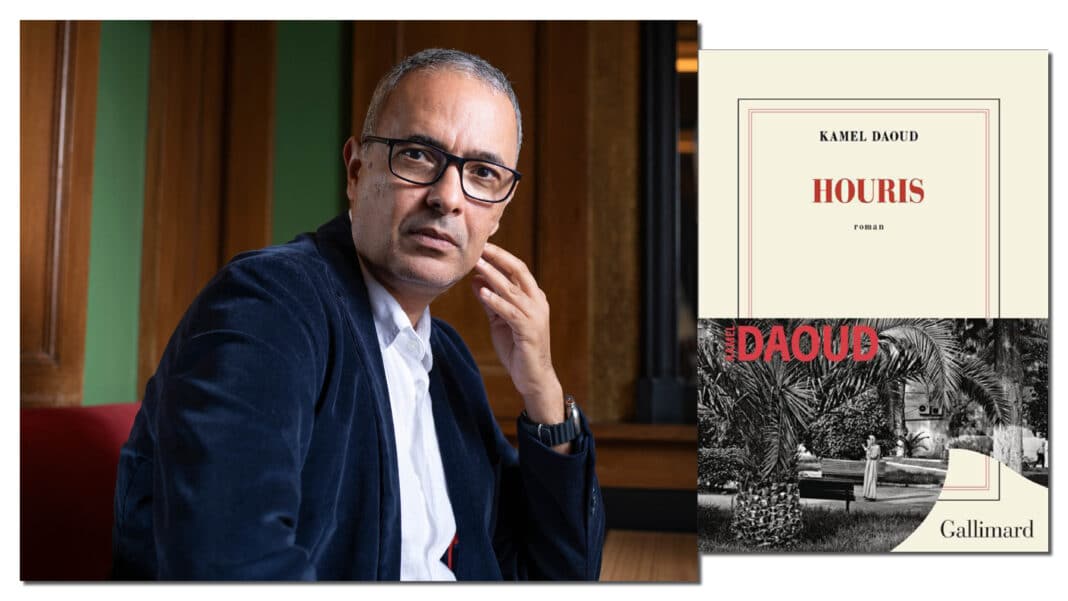

Rencontre au sommet avec Kamel Daoud, pour la sortie de son roman Houris, grand favori du Goncourt. Chaleureux, combattif, il nous livre quelques secrets de fabrication et de son intimité.

Son nom est sur toutes les lèvres. Daoud. Kamel Daoud. Toute la presse ou presque le louange, de gauche à droite. A juste titre. La maison Gallimard serait derrière lui : le Goncourt ou rien. Ou si, le Renaudot, mais ce serait une déception. Ultra favori, son roman Houris est une merveille littéraire. Une odyssée à travers l’Algérie, où l’on accompagne Aube, muette égorgée pendant la Guerre Civile algérienne, (1992-2002) où les Islamistes ont, comme toujours, semés la terreur. Aube revient sur le lieux du crime, dans le nord de l’Algérie, où sa soeur a été violée, puis assassinée. Elle s’adresse à sa fille, qui est encore foetus. La question se pose jusqu’à la fin : veut-elle avorter ou non ? La tendance est au oui : Daoud décrit une Algérie patriarcale très dure avec les femmes. Le roman est entêtant, hypnotique, ressassant, piétinant, qui harasse. Normal : nous sommes dans la tête d’Aube, Antigone algérienne, prise entièrement dans sa douleur. Daoud face à l’Algérie, son passé, son présent : c’est un match de haute intensité.

Le Goncourt, oui, il le mérite. Littérairement, politiquement, ce roman est une bombe. Mais le Goncourt serait aussi le prix de tous les dangers, et une surexposition à la Rushdie. Alors ?

En attendant, nous l’avons rencontré au Ruc, à deux pas de la librairie Delamain où il présente son livre un heure plus tard. Inquiet, il entre vite dans le bar, il n’aime pas rester trop longtemps sur le trottoir. De sa faconde légendaire, il nous parle une heure durant, en roue libre, par associations d’idées, calme et sûr de lui-même. Il a du fuir Oran l’année dernière au plus vite, avec sa famille, il sentait l’étau se resserer sur lui. Et la sortie du livre l’aurait mis dans une situation très périlleuse, puisqu’il est interdit en Algérie d’évoquer la Guerre civile aux 200 000 morts.

Vous avez pris un certain temps pour écrire ce roman. Est-ce parce qu’il a une architecture complexe, et un grand nombre de personnages ?

Non je ne pensais pas à ce roman en particulier depuis longtemps, mais je portais des récits depuis longtemps. J’ai commencé à l’écrire il y a un an quand je suis arrivé à Paris, en septembre dernier. C’est une pathologie de journaliste : j’avais tout en tête et n’avais plus qu’à le coucher sur papier. J’avais envie depuis toujours d’écrire mon point de vue sur la Guerre civile. Quand j’ai suivi la guerre civile en tant que journaliste, j’avais plein de matière en plus que je ne mettais pas dans mes articles. Mon livre, c’est entre autres choses cette matière en plus. Il y a eu un élément déclencheur, d’ordre personnel : je me promenais et je rencontre un seigneur de guerre, un islamiste, qui se promène au soleil comme si de rien n’était. Là, il y a quelque chose qui se met en place dans mon cerveau, un besoin de reprendre la parole. De raconter. J’avais besoin aussi d’une distance physique, d’une distance temporelle, pour faire le deuil de cette période, pour raconter cette Guerre civile. Mais, vous savez, au fond, mon livre n’est pas une histoire de guerre, mais une histoire de résurrection : comment on arrive à avoir une deuxième vie, une vie après la mort ? Comment revenir à la vie ? Comment mon personnage Aube arrive à vivre après la mort de sa soeur, après cette horreur qui lui est arrivée à cause des islamistes ? Cette histoire de résurrection, c’est ce que je vis, comme beaucoup d’Algériens. Nous autres les Algériens, on arrive au monde avec un talent pour le désespoir, un désespoir politique, un désespoir économique. Un désespoir que nous compensons par une vanité, un ego extraordinaire. Oui, l’écriture de ce livre est partie d’un désespoir.

D’emblée vous saviez qu’Aube, votre personnage principal, allait renaître ?

Non, je n’écris pas en ayant une certitude de la fin du roman. Dès le début, je savais en revanche que je voulais la situer dans une situation entre la vie et la mort. Elle porte la vie, elle est la mort. Et une tension s’installe, que j’essaie de garder jusqu’à sa résolution, à la fin. Je creuse, je creuse, toujours la même phrase, du début à la fin. Je sais qu’il y a des lecteurs que ça a dérangé, ils n’ont pas trouvé une linéarité très française. Mais là, Aube est un personnage qui se bat contre une vérité officielle, un mensonge officiel plutôt, elle ne peut pas y aller avec un cadi, on y va en rampant, on y va en tournant le dos, on y va contre soi, en marchant sur son propre corps.

Ce livre ne pouvait pas avoir une forme simple pour cette raison-là, parce qu’il est hanté…

Une femme me demandait hier pourquoi j’avais décidé de ce procédé, d’une femme qui parle à sa fille, à son foetus. Je lui ai répondu que dans les films il y a ce fameux dialogue final, le verba ultima. Vous savez quand on tient la main d’un mourant et qu’on lui dit les derniers mots, définitifs. Quel est le pendant de ce final ? La naissance. Il y a beaucoup de livres sur la fin de vie, mais peu sur la naissance. C’est ce qui m’a intéressé. Une fois que j’ai trouvé ce procédé, tout en a découlé et j’ai écrit très vite le reste du roman.

À qui s’adresse ce livre ?

À moi, à l’écrivain. Avant tout. J’avais envie d’avoir des raisons de vivre. Et depuis, je suis heureux de vivre. J’écris pour mon père. Tu m’as très peu parlé dans ma vie et moi j’écris très bien, pour toi. J’écris avec une précision que tu ne pouvais pas imaginer. Et donc, je possède mieux le monde. Il s’adresse aux gens qui ont fabriqué du silence, en Algérie. Vous pouvez égorger, violer, tuer, il y aura toujours quelqu’un pour dénoncer le goulag. Il y aura toujours un Soljenitsyne pour prendre la parole. Le livre s’adresse à l’Occident, ceux qui voient dans l’Islamisme un potentiel érotique révolutionnaire. Qui voient en eux des victimes. Non : ce sont juste des barbares.

lire la suite de l’article dans le N°181 disponible en kiosque et en version numérique

Houris de Kamel Dadoud déjà disponible aux éditions Gallimard