Qui connaît Theoklïa ? Nous voici en 46, au début de notre ère. Trois pèlerins provenant de Chypre débarquent à Attalia, au sud de l’Anatolie, pour annoncer que le descendant de David est venu proclamer une nouvelle alliance et qu’on l’a crucifié. Ils s’appellent Marc, Barnabé et Paul. Marc refuse d’aller au-delà de Pergé ; les deux autres poursuivent leur chemin jusqu’à Antioche de Pisidie. Forcené, provocateur, Paul, un rouquin tarsiote et trapu, prêche jour et nuit, inoculant dans le cœur des prosélytes « la certitude brûlante que le temps va finir et que, dans cette brutale imminence, chacun doit décider : changer de vie et de regard, se réveiller tout tremblant du sommeil de soi-même ». À Konya, en Lycaonie, une jeune et belle patricienne promise à un parvenu l’entend déclamer dans un jardin. Dans ce cœur neuf et sensible, Paul plante trois boutures, la croyance, l’espérance et le chérissement, qu’il arrose de sa parole. Conquise, Theoklïa renonce à la vie qu’on lui a prescrite, impatiente de « lever avec Paul le peuple des persécutées ».

La fabuleuse histoire de cette première martyre chrétienne n’est évoquée que dans les évangiles apocryphes. Condamnée au bûcher pour sa rébellion, elle est miraculeusement sauvée par un orage ; livrée en pâture aux fauves dans une arène, elle est épargnée grâce à une lionne qui prend sa défense ; on la conduit dans une fosse aux crocodiles : les monstres s’enfuient en glapissant quand elle s’immerge. Ébloui par le charisme de cette vierge, Paul hésite à la baptiser (elle s’en chargera elle-même en prenant Dieu à témoin) ; il accepte qu’elle le raccompagne à Antioche, mais la renie devant les autorités.

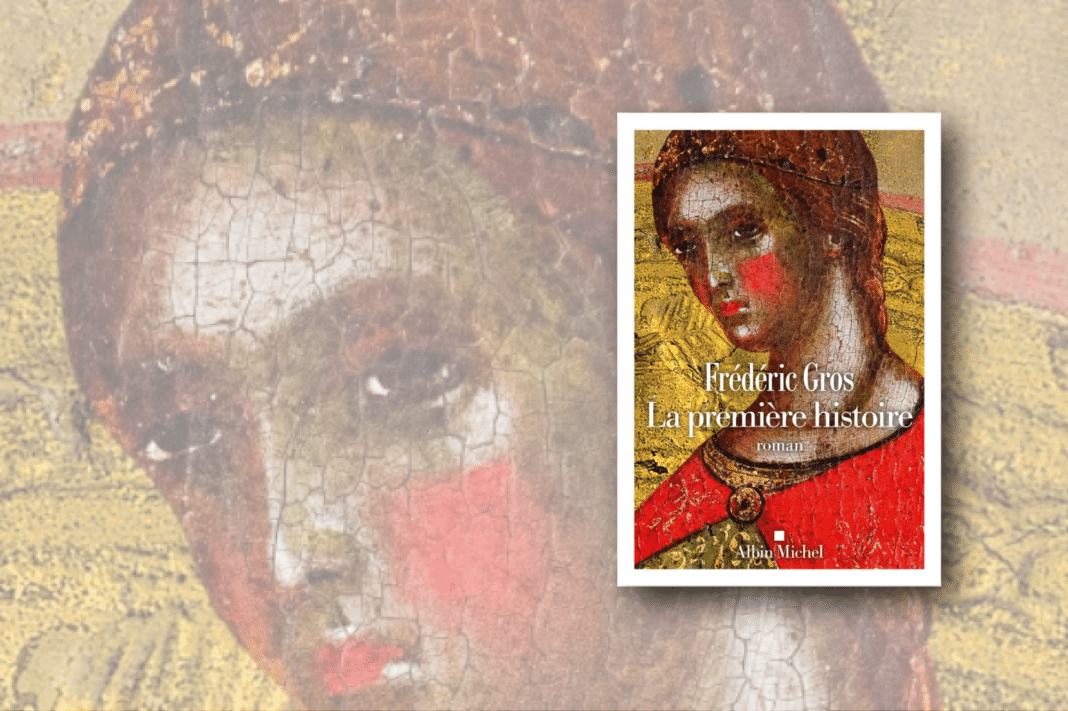

Frédéric Gros a conçu une série de vingt-sept tableaux qu’on dirait peints sur les panneaux d’un polyptique à la manière des peintres primitifs. Sensuel, réaliste et haletant comme un thriller, ce roman aurait pu être écrit par Pascal Quignard ou Pierre Michon, mais loin de les pasticher, le romancier se distingue par les voix singulières qu’il prête à Paul et à son héroïne. Ce qu’il fait admirablement comprendre, c’est le pouvoir de fascination des premiers chrétiens : ils proposaient une métamorphose, un des rêves les plus immémoriaux de l’humanité, et touchaient surtout les laissés-pour-compte, à commencer par les femmes.

Les proconsuls romains redoutaient les troubles civils. Comme Theoklïa rameutait les femmes indociles autour d’elle, on devait l’arrêter avant qu’elle ne gagne la Terre Sainte. « Les hommes ont assuré que c’était sa virginité qui lui donnait son aura et qu’il fallait la saccager pour restaurer l’ordre viril. » Les érudits se disputent encore au sujet de sa fin ; Frédéric Gros privilégie la thèse du viol collectif. Dans la postface sur la genèse et les sources de son roman, il souligne l’embarras que créait cette figure féminine dans le monde phallocratique de l’Église naissante. On la traita de séductrice, de putain, de sorcière. L’un des nombreux mérites du romancier est de l’avoir ramenée sur le devant de la scène.

Frédéric Gros, La Première Histoire, Albin Michel, 208 p., 19,90 €

Photo Pascal Ito © Éditions Albin Michel