Désengagé, en retrait, mais triste et guère à la hauteur de ce qu’il écrivait, Cesare Pavese mit lui-même un terme à une existence qui l’opprimait. Les témoins ayant presque tous disparu, il ne reste que son œuvre pour décrypter son état d’âme. Après avoir tenté de « débusquer le mal-être » dans les portraits de l’écrivain piémontais, Pierre Adrian l’a recherché sur les lieux mêmes où il vécut, jusqu’à Brancaleone, la bourgade de Calabre où le gouvernement fasciste l’astreignit à résidence. Hôtel Roma relate les étapes de ce pèlerinage. Et comme le drame intime de l’auteur du Bel Été était son rapport avec les femmes, Adrian y mêle son aventure personnelle, réelle ou fantasmée, avec une mystérieuse « fille à la peau mate », sans visage, comme les figures inquiétantes des tableaux de Giorgio de Chirico.

En 1987, Un homme amoureux de Diane Kurys proposait une mise en abyme du même ordre, mais plus subtile : l’histoire d’un comédien qui interprète Pavese au cinéma tout en vivant, dans la « vraie vie », une idylle pavésienne. À ceci près que Peter Coyote, auquel on avait attribué le rôle, était miscast, malgré une vague ressemblance avec l’écrivain : Pavese, au contraire de l’acteur américain, ne plaisait guère aux femmes et il en souffrait. Adrian spécule à son tour sur cette légendaire impuissance : « Mon enquête se voulait un itinéraire mélancolique sur les pas d’un homme défait. »

La fréquentation assidue d’une même personne n’est pas sans conséquences, comme l’attestent les vieux couples, la promiscuité avec un animal domestique ou la dévotion monographique des universitaires qui se consacrent à l’étude d’une seule œuvre. Ce genre de quête obsessionnelle vire au mimétisme ou à la ventriloquie. Adrian s’en défend et l’artifice de la « fille à la peau mate » l’aide à conjurer le mauvais sort qui accablait Pavese. Ce dernier a médité son suicide dans son journal, Le Métier de vivre. Et dans Entre femmes seules, une de ses nouvelles, Rosetta met fin à ses jours en prenant une surdose de somnifères, comme il le fit lui-même, le 27 août 1950, à l’Hôtel Roma de Turin.

Mais faut-il accorder une telle place à cette mort volontaire ? Si prévisible qu’il paraisse après coup, le geste de Pavese jette une lumière trompeuse sur une œuvre dont la beauté tient à l’heureuse transposition littéraire d’une atmosphère proprement italienne qu’il a saisie mieux qu’aucun écrivain de sa génération, hormis Vitaliano Brancati. Et il l’a saisie dans un italien sobre, limpide, dont la douceur rayonnante évoque les fresques de la Renaissance, comme celles de la chapelle Brancacci, à Florence. Adrian se contente d’effleurer ce qui frappe dès l’incipit de n’importe quel roman de Pavese, à plus forte raison quand on le lit dans le texte : la parola giusta, « le mot juste ». Une prose vive, harmonieuse et si simple qu’on analyserait en vain son sortilège. Elle a fasciné Adrian après tant d’autres. Et l’on présume que le véritable enjeu de son livre était de réussir à en transmettre ne fût-ce que l’accent.

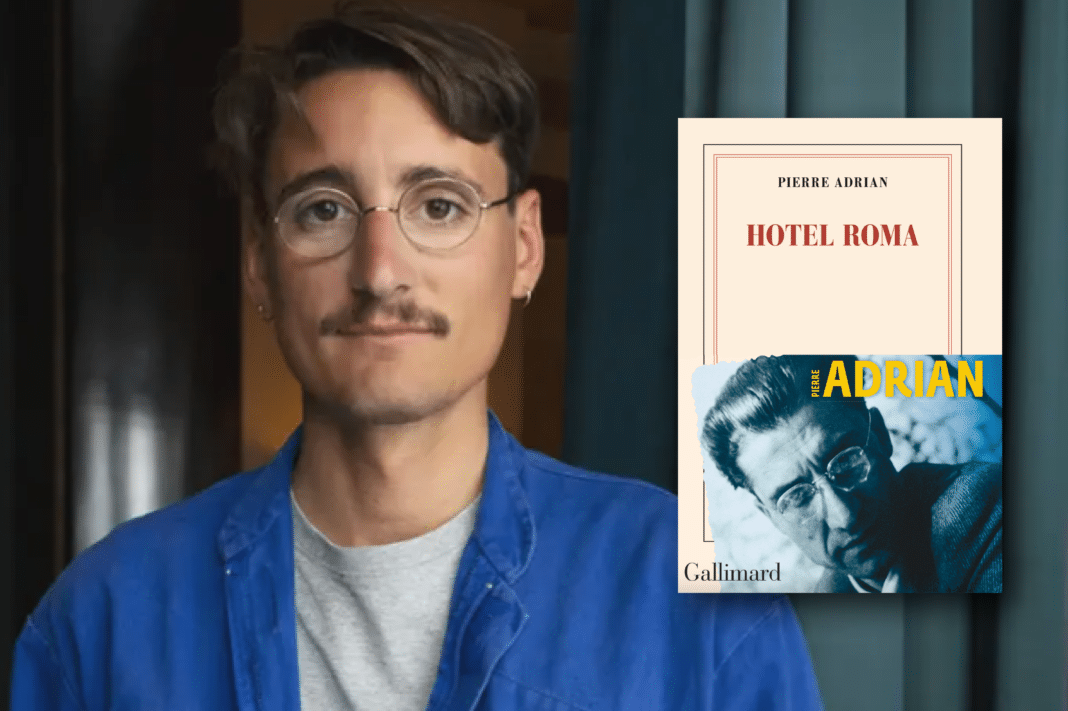

Pierre Adrian, Hôtel Roma, Gallimard, 192 p., 19,50 €

Photo F. Mantovani © Éditions Gallimard