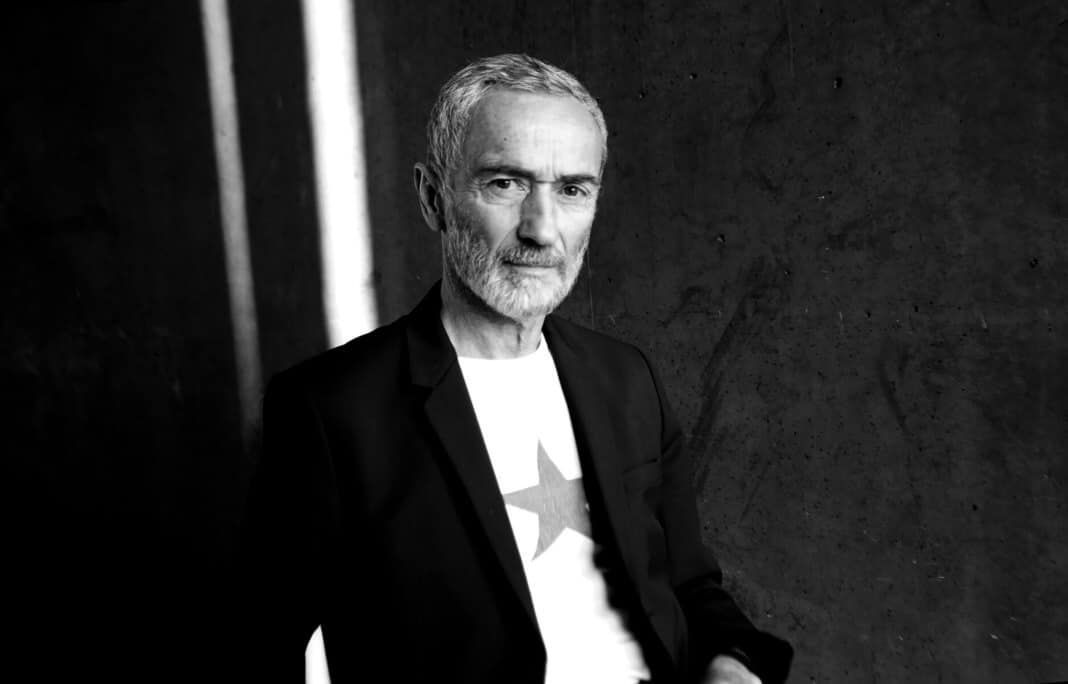

Par quoi jure Angelin Preljocaj ? Le plus iconique des chorégraphes français tourne avec Requiem(s), sa nouvelle fresque qui rend hommage à ses parents défunts, et en même temps avec des pièces fondatrices comme le duo Annonciation et Larmes Blanches, quatuor aux accents baroques.

La transfiguration

J’avais onze ou douze ans. Dans mon école, à Champigny-sur-Marne, il y avait une fille qui faisait de la danse. Je lui ai demandé de quoi il s’agissait et elle me prêta un livre : Le monde merveilleux de la danse. Il y avait une photographie de Rudolf Noureev, dans un saut complètement aérien, comme suspendu entre ciel et terre, le visage lumineux et inspiré, comme habité par quelque chose de quasiment transcendantal. La légende disait : « Rudolf Noureev transfiguré par la danse ». Je devinais un peu ce que ça voulait dire. Ensuite elle m’a proposé de venir à son école de danse qui s’appelait « Maguy et Serge », fondée par deux Russes blancs qui avaient fui le socialisme. J’y suis allé en portant mes vêtements de judo, sport que je pratiquais à l’époque. La beauté de la musique et du mouvement chez « Maguy et Serge » m’a touché directement. J’étais transfiguré à mon tour.

Surmonter le rejet

Mes parents sont albanais, mais ils vivaient dans le sud du Monténégro, qui est albanophone. Peu après leur mariage, Ils se sont installés en France. Je suis né à Champigny-sur-Marne et n’ai pas connu ma région d’origine avant mon adolescence. Mes parents étaient résolument opposés à l’idée que je devienne danseur. Mais leur rejet m’a permis de développer une force de résistance qui m’a aussi aidé à faire face aux autres garçons de notre cité, qui était très populaire. Tout le monde se moquait de moi parce que je faisais de la danse. Cette double adversité m’a aidé à affirmer ce qui me passionnait. Ensuite mes parents ont mis beaucoup de temps avant de s’intéresser à mon travail, mais ils étaient finalement impressionnés de voir que le public appréciait mes créations. En mars 2023, mon père est décédé, et ma mère six mois plus tard. Que me reste-t-il désormais de mes origines ? Puisque chaque deuil nous renvoie au miracle de l’existence, je leur dédie Requiem(s), me servant de la danse pour leur rendre hommage.

La diversité

Un jour j’ai vu débarquer à l’école « Maguy et Serge » un professeur de danse de l’Opéra de Paris, André-René Bertin. Et j’ai commencé à suivre ses cours. Ensuite j’ai arrêté la danse classique, trop académique pour moi. J’aimais le rock, j’étais batteur ! J’aimais The Doors, Pink Floyd, Led Zeppelin, Franck Zappa, Joy Division… Ensuite j’ai découvert le travail de Karin Waehner à la Schola Cantorum. Grande pionnière de la danse moderne en France, élève de Mary Wigman en Allemagne, elle m’a dit, « je vais trouver une bourse d’études et tu peux prendre tous les cours que je donne, pour enfants, ados etc. et bien sûr pour les danseurs de ma compagnie ». Aussi je passais du niveau professionnel aux amateurs, aux débutants, aux intermédiaires… Cette diversité a été très constituante pour ma connaissance de l’art chorégraphique.

La colonne vertébrale

A la fin des années 1970, Merce Cunningham présentait une série d’Events au Centre Pompidou. Ces performances étaient gratuites, et j’y allais tous les jours. J’étais très étonné par ce style étrange, où les bras et les jambes rappellent la technique classique, alors que la colonne vertébrale explore tous les champs de l’espace et exploite toutes les directions, prenant une importance radicale. Du coup j’ai eu envie d’aller à New York et j’y ai travaillé le style Cunningham pendant huit mois. Quand je suis revenu en France, Viola Farber, danseuse chez Cunningham et cofondatrice de sa compagnie, venait de prendre à Angers la direction du Centre National de Danse Contemporaine. Je me suis inscrit à une audition et j’ai pu continuer pendant un an à naviguer dans l’univers de Cunningham, à travers Farber qui avait ajouté sa touche personnelle à la technique de Merce.

Le regard

Reprendre aujourd’hui certaines de mes pièces fondatrices d’il y a trente voire quarante ans, comme Annonciation ou Larmes Blanches, ma première création après avoir fondé ma propre compagnie, c’est comme éprouver la résistance d’une matière, pour vérifier si elle tient dans sa forme ou si elle se disloque, sous le regard d’une autre époque. A travers le temps, différents regards vont enrichir une pièce puisque, comme le disait Marcel Duchamp, c’est le regardeur qui fait l’œuvre. Mais est-ce le regard nouveau qui va impacter l’œuvre ou est-ce l’œuvre qui crée de nouveaux regards ? Le regard renouvelé sur une pièce comme Larmes Blanches révèle aujourd’hui les fondations d’une écriture et d’un langage. Et si le regard change avec l’évolution du monde, chaque nouvelle pièce s’inscrit dans une histoire de la danse et toutes les œuvres ont des liens entre elles, qu’on le veuille ou non. Car on oublie souvent que l’art est comme la nature où les chênes, les tilleuls et toute la végétation vivent ensemble dans la géographie d’un territoire.

La peinture

Chaque fois que je commence une nouvelle pièce, je m’intéresse à la peinture qui aborde la thématique en question. Si on prend l’Annonciation, on voit bien qu’en vingt siècles d’iconographie, il y a de quoi regarder et réfléchir pour savoir comment toutes ces œuvres peuvent nourrir un processus de création. Mais je suis moi-même peintre et se trouver face à une toile est un moment qui permet de repartir de zéro. C’est un art de la solitude et quand la toile vous répond, c’est assez magique. Si elle ne répond pas, il faut continuer jusqu’à ce que quelque chose se passe et c’est alors bouleversant. On peint comme dans un jardin clos, comme pour découvrir le jardin secret de la Vierge, et ça permet éventuellement de penser des scénographies et des concepts.

L’humilité

En 1982, j’ai été engagé comme danseur par Dominique Bagouet, à Montpellier. J’y ai pu réaliser mes premières chorégraphies. Et quand Bagouet a créé F. et Stein, son premier solo, il m’a demandé d’être son assistant et regard extérieur. Par nos échanges, j’ai pu comprendre comment avancer en tissant des liens avec d’autres arts et concepts. C’est ce qui m’a donné le goût de créer. Mais Bagouet était, dans son artisanat furieux, comme dirait René Char, d’une humilité confondante. Jeune danseur, on croit toujours que le chorégraphe est un incroyable démiurge. Mais voir Bagouet si simple dans la vie de tous les jours m’a fait comprendre que si on crée à partir du fond de soi, des gens vont peut-être venir le voir. S’il n’était pas mort du sida en 1992, il serait devenu, grâce à son humilité, aussi important que Pina Bausch.

Angelin Preljocaj –

Annonciation / Un Trait d’union / Larmes Blanches : Du 23 au 31 janvier Paris, Chaillot Théâtre national de la danse, 28 et 29 janvier Vannes, Palais des Arts, le 31 janvier, Sucy-en-Brie, Espace Jean-Marie Poirier

Requiem(s) : Du 6 au 9 février au Théâtre Les Gémeaux à Sceaux, et du 12 au 19 mars à l’Opéra Royal du Château de Versailles

Photo : Julien Bengel