Le musée de la Libération de Paris rend hommage à Daniel Cordier, personnalité inclassable aux multiples facettes, au travers d’une remarquable exposition où se dessine l’histoire, mais également une certaine idée du regard. Passionnant !

De lui, l’Histoire se souvient qu’il fut le secrétaire de Jean Moulin, figure emblématique de la Résistance française. Mais ce rôle, si essentiel soit-il, ne saurait contenir l’ampleur de sa trajectoire hors-norme, tant Daniel Cordier (1920 –2020), né Daniel Bouyjou, incarne une pluralité rare. Homme de métamorphoses, il changea souvent de nom et de voie, passant du résistant clandestin au galeriste parisien, de l’espion engagé au collectionneur d’art réputé. Surtout, il fut un être de fidélités : à ses choix, à ses morts, à l’art comme à la liberté.

Cinq ans après sa disparition, alors qu’un nouveau volume de ses écrits posthumes paraît en ce début d’année, le musée de la Libération lui rend hommage à travers une exposition salutaire. Sans prétendre à l’exhaustivité, celle-ci déploie les lignes de force de son parcours, convoquant ainsi archives, objets, œuvres et documents, soit autant de jalons d’une vie traversée par la rupture et l’engagement.

Le roman d’une vie

« Nous espérons inspirer les visiteurs à réfléchir aux enjeux de ses combats, lesquels ont une résonance singulière aujourd’hui », nous confie Sylvie Zaidman, directrice du musée et commissaire de l’exposition. Cette dernière s’ouvre alors sur un paradoxe saisissant : comment le jeune militant de l’Action française, fondateur à 17 ans du Cercle Charles Maurras de Bordeaux, est-il devenu l’un des plus fervents défenseurs de la République ? Dès les premières vitrines, des documents majoritairement écrits – une lettre manuscrite à sa mère, un bulletin de notes d’internat, des tracts maurrassiens – esquissent le portrait d’un adolescent pugnace, pétri de certitudes et qui, une fois adulte reconnaîtra lui-même : « J’étais antisémite, anticommuniste, antiparlementaire et profondément nationaliste. » La confession est d’une rare âpreté. Mais c’est précisément cette honnêteté qui confère à la trajectoire de Cordier une dimension presque romanesque.

Secrétaire de Jean Moulin

Le tournant de sa vie survient le 17 juin 1940, lorsqu’il entend le discours du maréchal Pétain demandant l’armistice. Révolté par ce qu’il considère comme une trahison de l’idéal patriotique, il décide de continuer la lutte et embarque depuis Bayonne pour rejoindre de Gaulle. Un nouveau chapitre s’ouvre alors pour Cordier, cette fois-ci dans le sillage de la France libre — épisode particulièrement bien restitué dans l’exposition. En Angleterre, il entre dans les services secrets, apprend la clandestinité. Surtout, c’est durant cette période qu’il croise des figures aux convictions éloignées des siennes. Parmi elles, Raymond Aron, dont la pensée, à rebours de ses repères idéologiques le séduit immédiatement : à vingt ans, Cordier découvre bel et bien une autre manière d’être au monde.

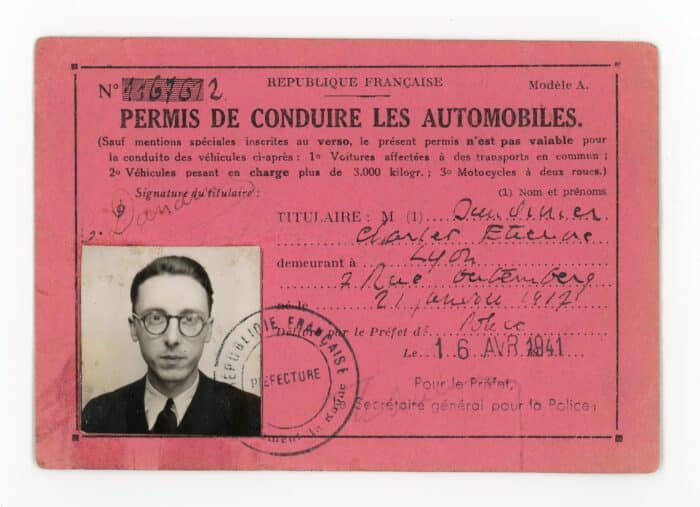

En juin 1942, Daniel Cordier est parachuté à Montluçon, avec pour ordre de mission d’assurer les transmissions radio pour Georges Bidault, collaborateur de Jean Moulin, le représentant du général de Gaulle en zone libre. Fidèle à l’usage, il opère sous une légende : Cordier devient Charles Daguerre, étudiant en droit installé à Marseille. Ce nom de couverture sera bientôt remplacé par un autre, tout aussi fictif : Charles Dandinier. Parmi les curiosités présentées, quelques-uns de ses faux papiers — dont un CV étonnamment étoffé — témoignent de l’inventivité du camouflage. Mais un imprévu majeur vient infléchir sa mission : après une première rencontre, Jean Moulin choisit de l’intégrer à son cercle rapproché. Cordier devient son secrétaire général, en charge de la logistique la plus sensible. Ces tâches risquées sont éreintantes. D’autant plus qu’un évènement terrible vient rebattre les cartes : en juin 1943, Moulin est arrêté par la Gestapo. « Son admiration pour cet homme est immense. Il est fasciné par ses discours sur l’art, dont il ne connaît pas grand-chose », explique alors Sylvie Zaidman. « À chaque fois que nous nous sentions suivis ou observés, il se mettait spontanément à me parler d’art », racontera à ce sujet Daniel Cordier.

La révélation de la peinture

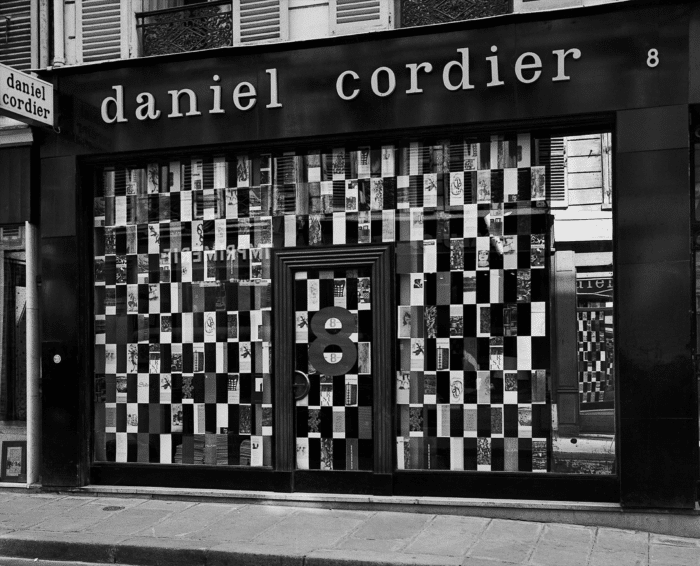

La même année, l’espion, qui se sait menacé par les Allemands, demande à être relevé de ses fonctions. Avant de regagner l’Angleterre, il fait un détour par l’Espagne avec un objectif en tête : visiter le musée du Prado, que lui avait tant vanté Moulin de son vivant. Cette découverte est pour lui une révélation si bien que, de retour en France, après la Libération, Cordier est un autre homme : son élan le porte désormais vers la peinture. Il s’y consacre pleinement, suit pendant dix ans un apprentissage à l’Académie de la Grande Chaumière, expose une ou deux fois — avant d’y renoncer sans amertume, reconnaissant simplement que d’autres sont plus doués. Déjà collectionneur, il a réuni un ensemble d’œuvres si singulier que ses proches l’incitent à ouvrir une galerie. Il franchit le pas en 1956 et installé rue de Miromesnil, son espace d’exposition devient alors un lieu à contre-courant du goût dominant. Cordier y défend des artistes exigeants ; Dewasne, Michaux, Dado et Réquichot, et surtout Jean Dubuffet, dont il devient le principal marchand.

Donation majeure

En 1959, sa galerie accueille la huitième exposition internationale du Surréalisme, organisée par André Breton et Marcel Duchamp. « Très provocatrice, elle bénéfice d’un succès public considérable », explique Alfred Pacquement, ancien directeur du centre Pompidou et conseiller scientifique de l’exposition. Mais en 1964, nouveau rebondissement : lâché par Dubuffet, Cordier est contraint de fermer sa galerie, à New York comme à Paris, non sans éprouver un certain ressentiment envers le marché français. Il renoue pourtant avec ce dernier lorsqu’à la création du Centre Pompidou, en 1972, en intégrant la commission d’acquisition. Il y effectue une donation majeure de cinq cents œuvres, et, dans les années 2000, poursuit celle-ci en offrant à l’État des centaines d’objets extra-occidentaux. Présenté aux côtés de très beaux tableaux, ce cabinet de curiosités contemporain révèle alors un œil guidé par l’instinct et s’offre ainsi comme un ultime témoignage d’une existence habitée non seulement par l’Histoire, mais également par une certaine idée du regard.

Daniel Cordier (1920-2020), L’espion amateur d’art, jusqu’au 13 juillet, Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin, www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr

Visuel couverture : Jean Dubuffet et Daniel Cordier à la Cartoucherie de Vincennes en 1972 © Francis Chaverou/ Gamma/Rapho