Soyons reconnaissants envers Grímur Hákonarson, le réalisateur de Béliers , pour ce film couronné à Cannes du prix Un certain regard. Chez ce cinéaste islandais habitué jusqu’ici au documentaire, aucun recours à une dramaturgie sophistiquée : pas de voix off, de citations, de changements de points de vue, de flash-back ou de flashforward. Seuls comptent la linéarité de la narration, le devoir de dérouler au présent l’histoire de deux frères bergers, qui ne se parlent plus depuis quarante ans et doivent unir leurs forces pour sauver quelques béliers menacés par la tremblante, une maladie qui attaque la moelle épinière et le cerveau. Hákonarson se moque du style. Rien de tapageur : aucun plan exagérément long ou court, pas de caméra exclusivement tremblotante ou figée ou mobile, cadrée sur une nuque ou sur un détail. Non, la caméra se déplace en fonction des mouvements des personnages, de leur agitation comme de leur calme. De même, Hákonarson se fiche comme d’une guigne de la beauté ou de l’âpreté de ses paysages : aucun plan contemplatif sur la lande de lave. Le cinéaste montre les rares habitations aux murs blancs et toits rouges, cernées de barbelés, au coeur d’un paysage brumeux. Quand le cinéaste sacrifie à quelques plans de nature, c’est pour marquer le passage des saisons, l’irruption du froid polaire, et scander par ellipses le changement d’acte. Si peu à peu le drame communautaire de paysannerie se transforme en film d’aventures et de réconciliation fraternelle, pour autant, rien n’est résolu. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Restent jusqu’au bout et au-delà même du film des silences assassins et des secrets, des zones d’inconfort, de rancune, de troubles que le cinéaste laissera à ses personnages. Fils de paysan, Hákonarson cherche à montrer le geste du travail des champs, de traite et la façon dont aujourd’hui une communauté agricole doit réfléchir à son avenir. Par cette attention jumelée au travail des champs et des coeurs, on pense à John Ford sous le blizzard. Seuls comptent les hommes et leurs bêtes. Pas de place pour le symbolisme ici. Quand le cinéaste doit filmer le charnier de cent quarante-sept bêtes mises à mort, son plan ne s’offre pas comme un tableau. Il ne cherche pas à faire du beau ou de l’horrible. Simplement, il cadre son paysan devant ses victimes. Puis il coupe et revient sur le visage des vétérinaires découvrant comme nous ce triste spectacle. Or de spectacle, il n’y en a jamais dans Béliers. Ni le spectacle naturaliste de la beauté du travail, ni celui, lyrique, de la simplicité d’une vie hors du temps ou de quoi que ce soit. Ce serait indécent. Le souci du seul tangible guide les gestes, même quand ils peuvent apparaître farfelus, comme au cours de cette séquence qui pourrait rappeler Kaurismäki où l’un des deux frères transporte l’autre à moitié ivre mort dans la pelle de son tracteur pour le déposer devant un hôpital. Là encore, il ne s’agit pas d’une énième vignette burlesque du Nord, comme on en voit souvent, de Bent Hamer (Kitchen Stories) à Dagur Kári (Nói l’albinos). Simplement, cet homme qui ne sait pas conduire n’a pas d’autres moyens pour sauver son frère, deux fois plus lourd que lui, que d’emprunter son outil de travail. Hákonarson ne pense pas en termes de comique ou de tragique, il songe d’abord à garder la distance et le tempo adéquats : ceux qui consistent selon lui à s’extraire du film, du montage, à ne pas se donner à voir avant ses personnages. Et si la mélancolie finit par surgir, elle n’advient pas par adjonction de violons, de souvenirs factices ou irruptions de plans longs, symboliques. Non, elle éclate à la lumière d’un geste précis de survie, qui pourrait sembler bizarre. Mais dans ce film aussi merveilleux que rare, l’étrangeté est émouvante car elle est la marque de la justesse.

Soyons reconnaissants envers Grímur Hákonarson, le réalisateur de Béliers , pour ce film couronné à Cannes du prix Un certain regard. Chez ce cinéaste islandais habitué jusqu’ici au documentaire, aucun recours à une dramaturgie sophistiquée : pas de voix off, de citations, de changements de points de vue, de flash-back ou de flashforward. Seuls comptent la linéarité de la narration, le devoir de dérouler au présent l’histoire de deux frères bergers, qui ne se parlent plus depuis quarante ans et doivent unir leurs forces pour sauver quelques béliers menacés par la tremblante, une maladie qui attaque la moelle épinière et le cerveau. Hákonarson se moque du style. Rien de tapageur : aucun plan exagérément long ou court, pas de caméra exclusivement tremblotante ou figée ou mobile, cadrée sur une nuque ou sur un détail. Non, la caméra se déplace en fonction des mouvements des personnages, de leur agitation comme de leur calme. De même, Hákonarson se fiche comme d’une guigne de la beauté ou de l’âpreté de ses paysages : aucun plan contemplatif sur la lande de lave. Le cinéaste montre les rares habitations aux murs blancs et toits rouges, cernées de barbelés, au coeur d’un paysage brumeux. Quand le cinéaste sacrifie à quelques plans de nature, c’est pour marquer le passage des saisons, l’irruption du froid polaire, et scander par ellipses le changement d’acte. Si peu à peu le drame communautaire de paysannerie se transforme en film d’aventures et de réconciliation fraternelle, pour autant, rien n’est résolu. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Restent jusqu’au bout et au-delà même du film des silences assassins et des secrets, des zones d’inconfort, de rancune, de troubles que le cinéaste laissera à ses personnages. Fils de paysan, Hákonarson cherche à montrer le geste du travail des champs, de traite et la façon dont aujourd’hui une communauté agricole doit réfléchir à son avenir. Par cette attention jumelée au travail des champs et des coeurs, on pense à John Ford sous le blizzard. Seuls comptent les hommes et leurs bêtes. Pas de place pour le symbolisme ici. Quand le cinéaste doit filmer le charnier de cent quarante-sept bêtes mises à mort, son plan ne s’offre pas comme un tableau. Il ne cherche pas à faire du beau ou de l’horrible. Simplement, il cadre son paysan devant ses victimes. Puis il coupe et revient sur le visage des vétérinaires découvrant comme nous ce triste spectacle. Or de spectacle, il n’y en a jamais dans Béliers. Ni le spectacle naturaliste de la beauté du travail, ni celui, lyrique, de la simplicité d’une vie hors du temps ou de quoi que ce soit. Ce serait indécent. Le souci du seul tangible guide les gestes, même quand ils peuvent apparaître farfelus, comme au cours de cette séquence qui pourrait rappeler Kaurismäki où l’un des deux frères transporte l’autre à moitié ivre mort dans la pelle de son tracteur pour le déposer devant un hôpital. Là encore, il ne s’agit pas d’une énième vignette burlesque du Nord, comme on en voit souvent, de Bent Hamer (Kitchen Stories) à Dagur Kári (Nói l’albinos). Simplement, cet homme qui ne sait pas conduire n’a pas d’autres moyens pour sauver son frère, deux fois plus lourd que lui, que d’emprunter son outil de travail. Hákonarson ne pense pas en termes de comique ou de tragique, il songe d’abord à garder la distance et le tempo adéquats : ceux qui consistent selon lui à s’extraire du film, du montage, à ne pas se donner à voir avant ses personnages. Et si la mélancolie finit par surgir, elle n’advient pas par adjonction de violons, de souvenirs factices ou irruptions de plans longs, symboliques. Non, elle éclate à la lumière d’un geste précis de survie, qui pourrait sembler bizarre. Mais dans ce film aussi merveilleux que rare, l’étrangeté est émouvante car elle est la marque de la justesse.

Ford en plein Blizzard

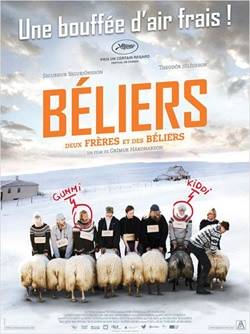

Avec Béliers, l'Islandais Grímur Hákonarson sort du rang et évite magistralement la carte postale