S’il est vrai, comme le suggérait Tertullien, que l’âme est « pourvue de membres », alors ceux-ci aiment à manier le pinceau, la palette et le couteau. C’est en tout cas ce qui ressort de la profuse rétrospective que le Louvre consacre à Delacroix. Le choix limpide et rigoureux des articulations chronologiques permet de restituer à une trajectoire esthétique et existentielle la complexité que le statut de monument national occulte trop souvent. Une phase dominée par l’appétit de gloire et de nouveauté, de 1822 à 1835, puis deux décennies où c’est la quête de la grande forme qui l’emporte, avant les dernières années, où paysage et mémoire prennent la relève : autant de virages ou de ramifications qui étoffent et enrichissent singulièrement l’image du peintre. Mais, surtout, au fil des oeuvres, dont certaines ont été tellement absorbées, digérées et déformées par notre imaginaire collectif, que c’est toujours un saisissement mâtiné de stupeur que de les retrouver de visu, se dessine une cohérence têtue. Celle d’une âme, dont la peinture aura été le vecteur, la mise en scène. L’expression, au sens où on dit qu’on exprime une couleur hors d’un tube.

S’il est vrai, comme le suggérait Tertullien, que l’âme est « pourvue de membres », alors ceux-ci aiment à manier le pinceau, la palette et le couteau. C’est en tout cas ce qui ressort de la profuse rétrospective que le Louvre consacre à Delacroix. Le choix limpide et rigoureux des articulations chronologiques permet de restituer à une trajectoire esthétique et existentielle la complexité que le statut de monument national occulte trop souvent. Une phase dominée par l’appétit de gloire et de nouveauté, de 1822 à 1835, puis deux décennies où c’est la quête de la grande forme qui l’emporte, avant les dernières années, où paysage et mémoire prennent la relève : autant de virages ou de ramifications qui étoffent et enrichissent singulièrement l’image du peintre. Mais, surtout, au fil des oeuvres, dont certaines ont été tellement absorbées, digérées et déformées par notre imaginaire collectif, que c’est toujours un saisissement mâtiné de stupeur que de les retrouver de visu, se dessine une cohérence têtue. Celle d’une âme, dont la peinture aura été le vecteur, la mise en scène. L’expression, au sens où on dit qu’on exprime une couleur hors d’un tube.

Prenez La Liberté guidant le peuple de 1831, ou les belles lithos tirées de Goethe ou de Shakespeare : Delacroix à lui seule résume, via l’engagement dans les rangs de la Liberté, via le goût pour cette littérature qui s’affranchit de l’héritage de la mythologie classique, toute l’âme du romantisme. Avec La Mort de Sardanapale, de 1821, c’est un autre versant de l’oeuvre qui était déjà perceptible : quelque chose qu’on pourrait appeler la « peinture pure », une façon de privilégier les jeux de reflets, la surface et, surtout, dixit Delacroix lui-même, la « bonne grasse couleur, épaisse ». Bref, une façon de revenir aux éléments constitutifs, aux principes de la peinture – à son âme. Laquelle, pour Delacroix, n’est rien si elle n’est pas libre. Témoin ce Jeune Tigre jouant avec sa mère, de 1830, nourri de la découverte, en Angleterre, de l’importance du paysage, et qui fond dans la toile comme dans un creuset la scène de genre et les conventions du portrait d’apparat. Dissolution des frontières entre les genres, brèches ouvertes dans les cloisonnements rigides de leur hiérarchie : Delacroix s’émancipe.

L’âme est principe de vie – et il n’y a pas plus vivant que la peinture de Delacroix. Prenez l’épisode du voyage marocain, en 1832. Delacroix fait partie de la suite du comte de Mornay, il en ramènera bien sûr de superbes images orientalisantes mais, surtout, il trouvera dans la société marocaine le prolongement, encore bien vibrant, de l’esprit méditerranéen de l’Antiquité. Et ce sont ces souvenirs, ces scènes africaines qu’il réinjecte dans sa vision de l’Antiquité classique, substituant à tout ce qu’elle peut avoir de raide, de compassé et d’incurablement académique, un bouillonnement solaire, une palpitation colorée. Et si, à partir de 1833, il cède à la tentation du monument, et avec quel talent ! (on pense à la galerie d’Apollon, au Louvre), les compositions florales du Salon de 1849, ou encore sa Chasse aux lions de 1834, sont des vortex baroques de couleurs, de formes ou de mouvements. Couleur, forme, mouvement : l’essence, l’âme de la peinture, là encore.

L’âme n’est pas qu’une métaphore, chez Delacroix : on songe à ses représentations du Christ des années 1840 où, décantant sa palette, utilisant la couleur avec une surprenante économie de tons, il met en scène la souffrance qui tourmente l’esprit de tous les croyants, celle du fils de Dieu. Et si la dernière période du peintre est jalonnée de reprises de motifs antérieurs, c’est sans doute qu’il s’agit pour le peintre d’étaler sur la toile ce qui le constitue intimement. Ses obsessions visuelles et psychiques. Son âme.

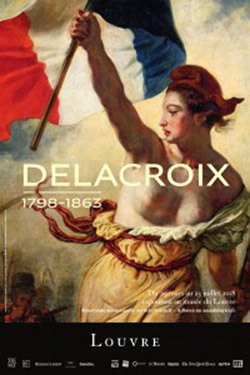

Exposition Delacroix, 1798-1863, musée du Louvre, jusqu’au 23 juillet