Lee Chul Soo, Chemins de vie, jusqu’au 30 mai, au Centre culturel coréen

Lee Chul Soo, Chemins de vie, jusqu’au 30 mai, au Centre culturel coréen

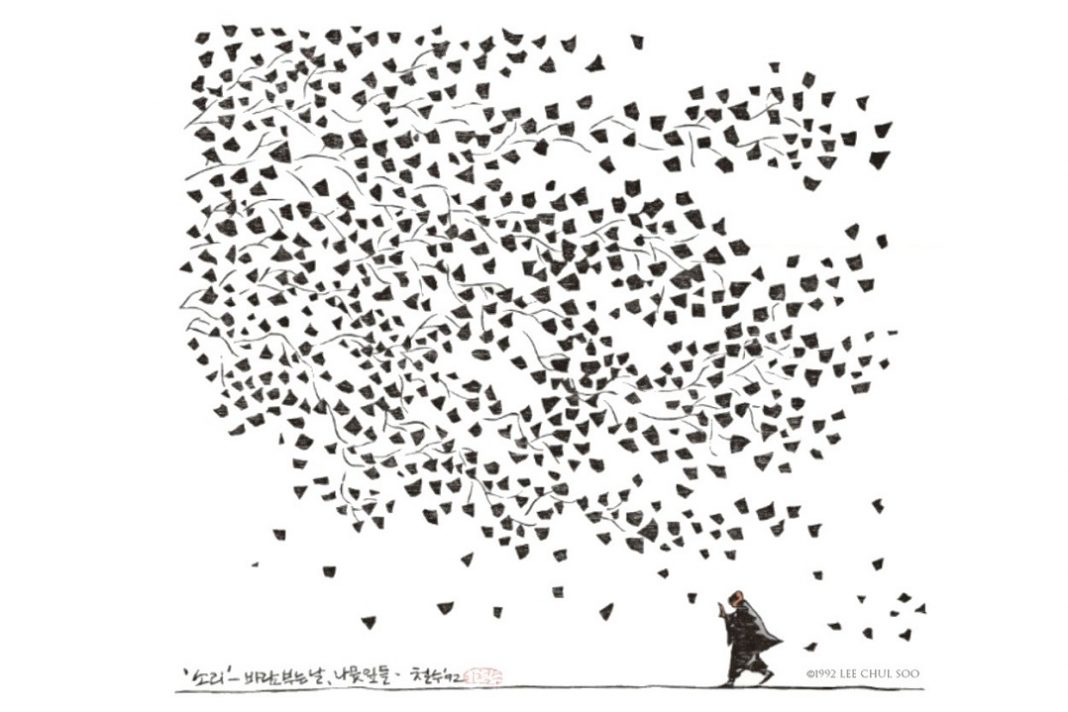

Lee Chul Soo, nous confie-t-on, n’a pas pu nous tenir lieu de cicerone pour cette exposition en bistre (les grandes feuilles qui se découpent sur les murs clairs du centre) et noir (les pommelures et les stries d’encre). Motif invoqué, inédit dans le petit théâtre mondano-fébrile des vernissages : travaux des champs. Géorgiques à la mode coréenne : le proverbial poète-paysan est périmé, Lee Chul Soo inaugure une nouvelle figure de l’artiste en retrait, le graveur agreste. Hapax anachronique, excentrique de l’art vivant, actuel ? Que nenni, Lee Chul Soo, né en 1954, qui a commencé à creuser son sillon dans le champ de l’art des eighties, sous l’invocation, d’abord, d’un engagement politique marqué à gauche au coin de la démocratie et de la solidarité avec les soutiers de l’économie caracolante coréenne, est sans doute le plus grand graveur de la péninsule. Renommée bien assise, qui a bourgeonné jusqu’à l’Ouest : accrochages à Bâle, à Seattle. Pourtant, l’homme cultive, littéralement, son jardin, préférant, nourri qu’il est de bouddhisme, irrigué par la pensée zen, le rythme sereinement saisonnier des travaux et des jours à la chamade du monde contemporain, son pouls fébrile et ses battements artificiels. Mais aucun racinage conservateur là-dedans, aucune totémisation fétichiste d’on ne sait quel Age d’or qui ferait contrepoids à on ne sait quel déclinisme. Oublions nos réflexes franco-français, évitons la commodité paresseuse des raccourcis idéologiques. Car Lee Chul Soo est un artiste visionnaire, on veut dire par là qu’entre ce qu’il voit et ce qu’il vit, entre ce qu’il grave et le monde où il gravite, entre la représentation et l’expérience, il n’y a pas de différence. Mais, au contraire, continuité, affinité, voire identité. En un mot : pour le Coréen, le monde est gravure.

Ce n’est pas pour rien que son médium de prédilection est la gravure sur bois. Matière naturelle ; gestes concrets, artisanaux, de l’incision, de la gouge ou du ciseau (on s’arrêtera devant les vidéos qui le montrent au travail, dans l’intimité de ses outils et de sa pratique) ; puis la feuille encrée, le résultat qu’on a sous les yeux, la vision plastique à proprement parler. Autant d’étapes qui forment comme une chaîne ininterrompue entre un milieu vital, vivant, celui de la forêt, des bois, et ce travail d’abstraction, de simplification, qu’est toujours une représentation.

Cette solidarité-là, entre l’art et la vie, imprègne chacune des oeuvres. Prenez Midi à la sueur verte : traînées verticales d’encre qui retombent comme une frange clairsemée et s’achèvent par des silhouettes humaines de laboureurs. Ce sont les sillons d’un champ que tracent les hommes. Mais le fond, laissé vierge, de la feuille, cet espacement entre chacun des traits leur confère une présence épurée, déréalisée. Comme s’il s’agissait autant de figurer les éléments d’un paysage que de donner, simplement, à voir les éléments constitutifs d’une gravure : des lignes d’encre. Les paysans de la feuille tracent les traits de la gravure, Lee Chul Soo creuse des sillons, tout est interchangeable, la forme abstraite et ce qu’elle représente, les composantes géométriques et matérielles du dessin (lignes, plans, épaisseur du trait) et celles du paysage, ces petites tranchées qui strient la terre meuble des champs. Lee Chul Soo ou quand l’art est, littéralement, un monde.