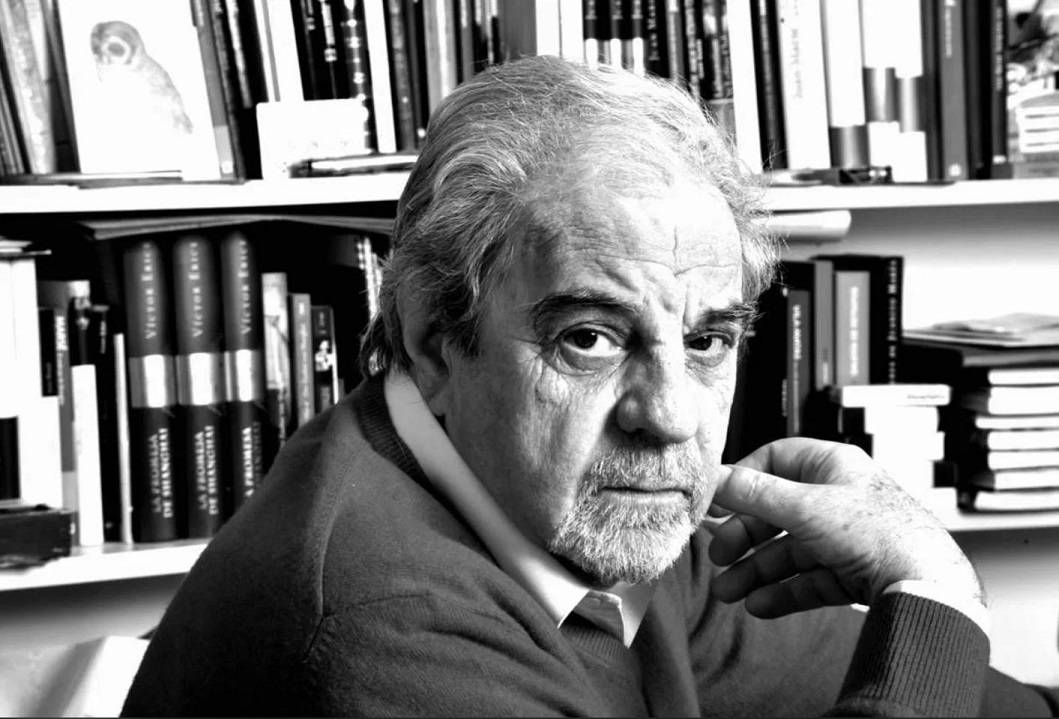

Juan Marsé, l’un des écrivains espagnols les plus importants de cette époque, a une grande passion pour le cinéma. C’est elle probablement qui l’a poussé à continuer à écrire pour les films de son pays, malgré des collaborations malheureuses qu’il raconte dans Cette putain si distinguée avec une ironie et une âpreté qui ne dissimulent pas sa déception. En tout cas celle de son personnage, auteur reconnu qui se voit proposer d’écrire un scénario sur le meurtre d’une prostituée, commis dans un cinéma en 1949, dans le quartier même où il vécut enfant. Trente ans sont passés et le coupable, le projectionniste, est désormais sorti de prison, prêt à parler à l’écrivain, qui, durant quelques semaines d’été, le rencontre chaque jour chez lui pour tenter d’élucider l’énigme de ce crime au mobile énigmatique, avant tout aux yeux du meurtrier lui-même, dont la mémoire vacille après le traitement médical violent imposé par les psychiatres franquistes.

Juan Marsé, l’un des écrivains espagnols les plus importants de cette époque, a une grande passion pour le cinéma. C’est elle probablement qui l’a poussé à continuer à écrire pour les films de son pays, malgré des collaborations malheureuses qu’il raconte dans Cette putain si distinguée avec une ironie et une âpreté qui ne dissimulent pas sa déception. En tout cas celle de son personnage, auteur reconnu qui se voit proposer d’écrire un scénario sur le meurtre d’une prostituée, commis dans un cinéma en 1949, dans le quartier même où il vécut enfant. Trente ans sont passés et le coupable, le projectionniste, est désormais sorti de prison, prêt à parler à l’écrivain, qui, durant quelques semaines d’été, le rencontre chaque jour chez lui pour tenter d’élucider l’énigme de ce crime au mobile énigmatique, avant tout aux yeux du meurtrier lui-même, dont la mémoire vacille après le traitement médical violent imposé par les psychiatres franquistes.

On croit à une enquête, mais rien de tel. Bien que le mobile soit finalement décelé par l’écrivain, au fur et à mesure du livre, la question essentielle pour lui n’est plus vraiment l’élucidation, mais la forme. Celle avec laquelle il pourra raconter, transmettre cette histoire réelle, mais à laquelle il a besoin d’ajouter l’invention, de briser les carcans d’une réalité si ancienne, oubliée, que plus personne ne sera jamais à même de la recomposer. Même les rapports de police de l’époque sont pleins de mensonges, d’un langage erroné. Pourtant, c’est la demande principale du réalisateur commençant le projet, réputé pour des films engagés : « Tout ce qu’il faut faire, c’est raconter les faits tels qu’ils sont. » Celui-ci est remplacé ensuite par un autre réalisateur, de cinéma grand public cette fois, qui lui demande de s’éloigner au contraire des faits pour jouer sur les fantasmes et se diriger vers le mélodrame pseudo-social, bien différent de cette Barcelone de l’époque vécue et décrite par l’écrivain – par Juan Marsé.

À travers ces deux visions qui balancent le personnage d’un extrême à l’autre, se dessine son désir de trouver un équilibre, en même temps que de dépasser la question : « J’avais besoin de saisir le nerf central de la trame, à tout le moins une certaine symétrie ou harmonie qui animerait le récit et signifierait ce qui, si trivial ou étrange que cela puisse être – que ce soit réel ou inventé me paraissait sans importance –, finirait par donner vie et sens à tout le reste. » Mais, puisque le monde du mauvais cinéma est si aléatoire et brutale par ses manières de considérer l’autre (un scénariste de télévision prendra le relais du travail de l’écrivain), ce sont les entretiens entre l’écrivain et le meurtrier qui deviendront les piliers du récit, sa « symétrie ». Ils reprennent chaque jour, entre les coups de téléphone du producteur, et vont, eux, de l’avant pour approfondir, non pas le crime, mais une réflexion triste et émouvante sur la mémoire, ce jeu avec la vérité, ce masque composé des désirs, des malheurs et des rêves de chacun.