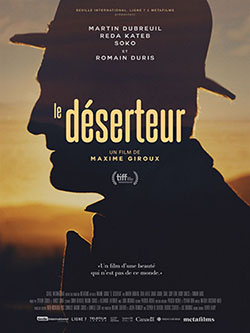

Le Déserteur commence dans le noir. Une voix murmure – faiblement, machinalement – le discours de fraternité que Chaplin prononce à la fin du Dictateur. Puis le visage de celui qui emprunte ces mots apparaît à la lueur d’une allumette. C’est Philippe, en passe de se présenter à un concours d’imitation de Charlot. Ainsi commence le périple de ce Québécois en terre américaine, cette terre où, dit-on, les chercheurs d’or solitaires deviennent millionnaires et les vagabonds des stars de cinéma. En quelques images envoûtantes, réalisées avec une grande économie de moyens, Maxime Giroux introduit magistralement son film. Le Déserteur est d’abord une fable politique sombre, sans appel, dans laquelle les mots d’espoir ne sauraient être que des exercices de style, c’est-à-dire des imitations. Philippe fuit une guerre mondiale – peut-être la première, peut-être une autre, et cette incertitude fait déjà osciller Le Déserteur entre film en costumes désespéré et film d’anticipation terrifiant. Dans les arides paysages de l’Ouest américain, désertés par une humanité trop pressée de se jeter dans le bruit et la fureur d’un conflit mondialisé, Philippe ne rencontre que des rebuts : ceux qui, dépourvus de tout idéal, même belliqueux, hantent encore les souterrains du monde.

Le Déserteur commence dans le noir. Une voix murmure – faiblement, machinalement – le discours de fraternité que Chaplin prononce à la fin du Dictateur. Puis le visage de celui qui emprunte ces mots apparaît à la lueur d’une allumette. C’est Philippe, en passe de se présenter à un concours d’imitation de Charlot. Ainsi commence le périple de ce Québécois en terre américaine, cette terre où, dit-on, les chercheurs d’or solitaires deviennent millionnaires et les vagabonds des stars de cinéma. En quelques images envoûtantes, réalisées avec une grande économie de moyens, Maxime Giroux introduit magistralement son film. Le Déserteur est d’abord une fable politique sombre, sans appel, dans laquelle les mots d’espoir ne sauraient être que des exercices de style, c’est-à-dire des imitations. Philippe fuit une guerre mondiale – peut-être la première, peut-être une autre, et cette incertitude fait déjà osciller Le Déserteur entre film en costumes désespéré et film d’anticipation terrifiant. Dans les arides paysages de l’Ouest américain, désertés par une humanité trop pressée de se jeter dans le bruit et la fureur d’un conflit mondialisé, Philippe ne rencontre que des rebuts : ceux qui, dépourvus de tout idéal, même belliqueux, hantent encore les souterrains du monde.

Mais Le Déserteur est aussi une fable cinématographique qui retrace le trajet d’un migrant, figure originelle et éternelle du cinéma, à travers un monde d’images. Philippe trouve ainsi sur son chemin une sorte de drive-in, ou plutôt de walk-in, où des images de guerre en noir et blanc sont projetées sur des écrans dressés en plein désert devant une foule fascinée. De même, le spectateur du Déserteur est renvoyé à sa propre mémoire cinématographique. La magnifique photographie de Sara Misharaporte en elle des réminiscences des films de Charlie Chaplin, des grands westerns classiques, des road movies de Wim Wenders, des gangsters de Martin Scorsese, des ballades énigmatiques de David Lynch, des cauchemars de John Huston, tandis que la musique originale d’Olivier Alary rappelle parfois les accents de Jonny Greenwood chez Paul Thomas Anderson. Le Déserteur est un film ambitieux mais réalisé sous la contrainte d’un petit budget. Cette dialectique contribue à conférer au film satonalité élégiaquemais aussi une troisième dimension allégorique. Au début du film, Philippe se déshabille pour prendre une douche avant d’être dépouillé par un malfrat de l’argent qu’il vient de gagner au concours. Est-il à l’image du réalisateur québécois, qui se sentirait dépourvu face à l’hégémonie cinématographique américaine ? Il faudra finalement que Philippe passe un pacte avec le diable – un vendeur de cigarettes, Sganarelle moderne, apologiste de la pacification par le commerce – pour pouvoir laver sa robe et, à nouveau droit sous son chapeau rond, entrer dignement par la porte dans la cité du cinéma.