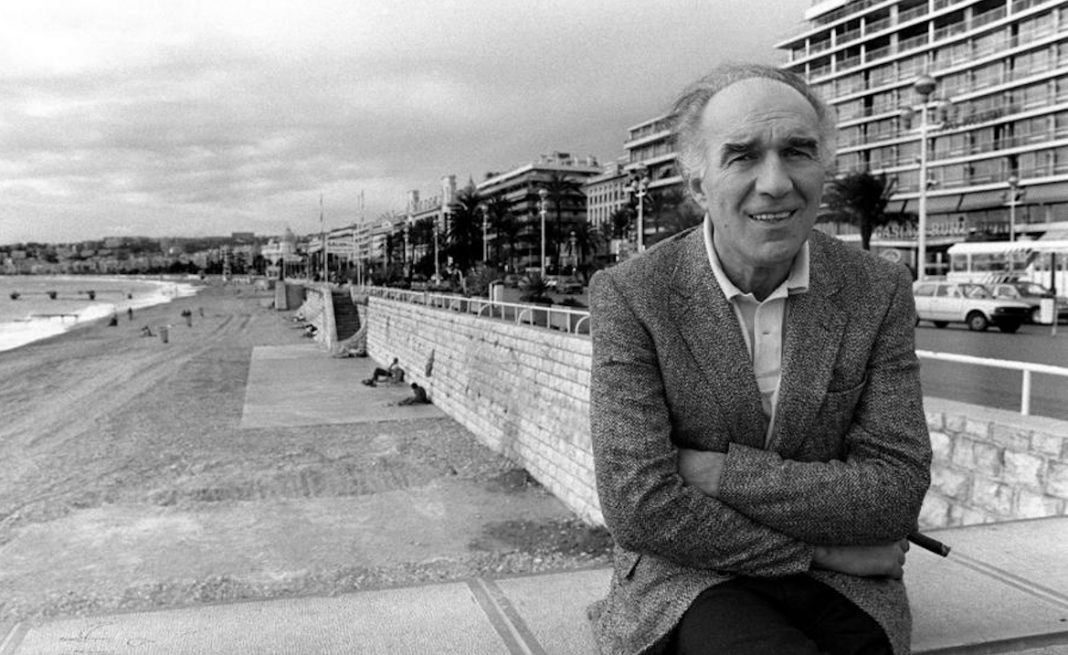

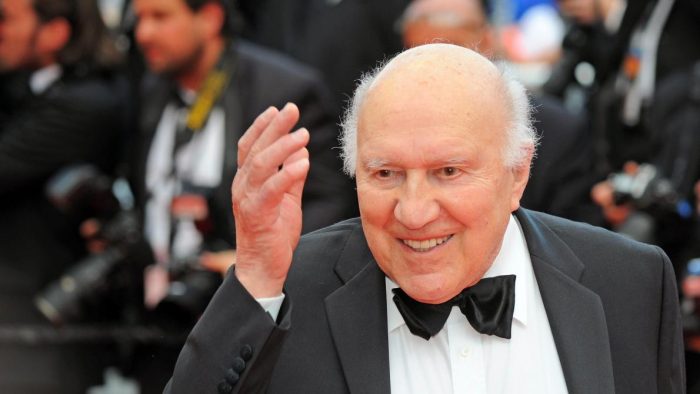

Depuis bientôt quarante ans, Michel Piccoli et Gilles Jacob s’échangent lettres et billets. Leur amitié s’est développée au fil de cette correspondance pour devenir une complicité de vieux garçons, joyeuse et gourmande. Le plus naturel des monstres sacrés du cinéma et du théâtre français, boulimique de travail et de rôles, et le plus secret des directeurs du Festival de Cannes, ont décidé de rendre publique une part de ces échanges épistolaires, et de donner à lire, surtout, de nouvelles longues lettres, écrites pour un livre en reprenant ce tissu d’amitié, lettres qui parcourent les différents moments de la vie de l’acteur – I’enfance,-l’apprentissage du métier, les grands rôles – qui posent la vraie question : qu’est-ce qu’être acteur ?, et enfin restituent ce sentiment doux-amer qu accompagne le fait de vieillir. Retour sur ces confessions qui proposent de Michel Piccoli un (auto)portrait « tendrement caustique », selon l’expression de Gilles Jacob.

Comment est née votre amitié ?

Michel Piccoli : Cela remonte à loin, aux années Sautet, quelques mois après 1968…

Gilles Jacob : Au casino de Charbonnières- les-Bains, lors d’une soirée, à I’occasion d’un prix de cinéma. Nous avons fait connaissance à la manière des chats. Intéressés mais sur nos gardes. Impressionné par vos rôles, ébloui par votre simplicité, je ne voulais pas vous importuner.

MP : Et moi,j’avais peur de sembler vouloir me concilier les bonnes grâces d’un critique.Vous étiez critique en ce temps-là, et je respecte beaucoup la critique. Je pense que c’est une écriture essentielle, pour le cinéma, pour le théâtre. Je ne la lis pas forcément, mais je sais que c’est important.

Et votre correspondance ?

GJ :Je ne sais plus qui a commencé. Un peu plus tard, nous nous sommes mis à nous écrire, à nous répondre, à blaguer, à rire avec des mots, des billets, des collages, des riens, une phrase, une anecdote, un dessin, une enveloppe dont l’adresse est formulée en vers : « Va, facteur, chez M. Piccoli. qui est encore au lit… »

MP: La correspondance a ceci de formidable qu’elle permet une intimité tout en conservant une distance. On s’est confié des choses qu’on ne se serait jamais dites en public ni en tête-à-tête. Même si je fais un métier où bien des choses sont extraverties, je suis très pudique. Avec la lettre, on ne dérange pas : l’autre l’ouvre quand il veut, ou même ne l’ouvre pas. Mais on s’avoue aussi des choses profondes, avec la légèreté et la solennité de l’écrit.

Gilles Jacob, avez-vous beaucoup écrit sur Michel Piccoli ?

GJ : Durant ma carrière critique, j’ai quelquefois écrit sur des films avec Piccoli. Il est difficile de passer au travers ! Je suis entré dans la critique professionnelle en traversant une terrible dépression nerveuse, et pour m’en sortir j’ai écrit en 1964 Le Cinéma moderne, un livre qui eut un certain succès. Sur la couverture, Monica Vitti sourit, mais Michel est déjà bien présent dans les pages, peut-être parce que Le Mépris vient de sortir. Puis Pierre Billard m’appelle à Cinéma 64. Je poursuis aux Nouvelles Littéraires, où je rejoins Jacques Charensol. Jean-Louis Bory m’y prend sous son aile. Puis àL’Express, où mon premier papier fâche Claude Berri. J’en suis.viré en 1976, pour avoir critiqué sévèrement Histoire d’O, qui était soutenu par Ie grand patron de mon journal, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Cela fait une douzaine d’années de critique, soit bien des bonheurs et quelques gros soucis, avant d’entrer au Festival de Cannes.

MP : Le texte de Gilles qui m’a le plus touché est un discours, à Cannes, prononcé lors d’un hommage…

GJ :Je me souviens que vous m’aviez répondu en disant que vous préfériez être « hommagé » plutôt

qu’« homme âgé ». Michel peut être très facétieux, farceur. Après cette petite cérémonie, il était monté sur une table, il sautait, pas moyen de l’en déloger…

Comment avez-vous conçu ce livre ?

GJ : On s’est vus pas mal, et on a écrit ensemble, en discutant puis en se mettant autour d’une table. Des séances de deux heures de travail régulières, chez moi.

MP : On a surtout ri. Il en reste quelque chose. J’ai de l’admiration pour Gilles, car il sait tout faire…

GJ : Mais je ne sais même pas changer une ampoule ! Ce qui est certain, c’est que notre amitié a permis de faire resurgir beaucoup de choses, parfois anciennes et enfouies. Quand on se voit, quand on parle avec confiance, il suffit de s’arrêter et tout à coup les vieilles histoires affleurent très vite, avec de l’émotion et des souvenirs précis, concrets.

Chez vous, Michel Piccoli, il y a ce frère mort..

MP: J’ai eu la chance d’exister, car je n’étais pas du tout prévu. Je pense souvent, et de plus en plus, à ce frère mort à trois ans. Ma mère m’a dit: « C’est une chose épouvantable l’enfantement, c’est une souffrance, à la fois pour faire naître, et si l’enfant meurt ». J’ai compris assez vite que j’avais pris la place d’un autre. Quand j’étais petit garçon, il restait de lui une photo dans un cadre, sur la cheminée. Un enfant blond, mystérieux. Si ce grand frère n’était pas mort je ne serais pas là. Et toute mon enfance, je me suis demandé ce que mes parents allaient faire de moi, puisque je n’étais qu’un garçon de remplacement’. Ce n’est qu’à la mort de ma mère, soixante-dix ans plus tard, que j’ai trouvé dans ses affaires un petit carnet noir à feuilles rouges, le récit, jour par jour, de la maladie et de la disparition de J.-J. Elle écrivait tout. C’est le carnet d’une femme malheureuse. Sur le moment,je n’ai pas souffert d’être le fils de remplacement, mais cela me poursuit: beaucoup de mes amis sont nés de la quête d’un frère impossible.

GJ : Ca ressemble à du Dickens, qui raconte des histoires de ce genre, d’enfants pas forcément désirés, d’orphelins dont les parents ne sont pas forcément morts mais qui en éprouvent le sentiment… François Truffaut aimait ce genre d’histoires d’ascendance compliquée. Lui était bâtard et il citait parfois cette phrase : « Bienheureux le Français qui peut dire qui est son vrai Père. »

Une chose vous rapproche dans votre enfance, pendant la guerre : vous êtes tous les deux des enfants « étrangers », Michel Piccoli et son père émigré italien, Gilles Jacob et ses parents juifs, arrivés assez récemment en France dans les années 1920-1930…

GJ : Nous avons moins souffert de ça que nos parents, mais c’est vrai que, pendant la guerre notamment, le fait de porter un nom « étranger » a fait de nous des clandestins.

MP : Tous les deux, nous avons fui Paris à ce moment. Moi, ce fut sur une bicyclette neuve, avec un peu d’argent, pour rejoindre la Lozère.

GJ : Mes parents se sont installés à Nice, fin 1920, à l’hôtel Hermitage. Nous vivions dans une petite troupe de réfugiés juifs. Fin 1942, alors qu’arrive l’armée allemande, un barman de I’hôtel qui se nommait Adolf nous arrache à la Gestapo. C’est la fuite au séminaire de Miribel-les-Échelles, où je chante la messe en latin. Et quand, en 1943, les SS encerclent le séminaire, le père Bruno me pousse derrière l’harmonium et me sauve la vie. Mon histoire, racontée à Louis Malle, deviendra une scène d’Au revoir, les enfants.

MP: J’ai rencontré en Lozère des jeunes juifs que l’on cachait. Cela aurait pu être Gilles. Il y avait là un copain que j’ai gardé toute ma vie. Il était rigoureux et solide. Moi, j’étais plus artiste et fragile. Il était mon vrai grand frère . On a caché un revolver au pied d’un arbre, pour libérer la France, plus tard..J’avais des rêves héroïques d’adolescent. C’était vital pour me sortir de ma famille, catholique et coincée. Mon chemin d’homme passait par lui.

GJ : Le pistolet de la Libération, c’était déjà celui de Dillinger !

Ce qui est impressionnant, durant l’après-guerre, c’est l’énergie employée à faire l’acteur.

MP : Il fallait tout faire pour capter l’attention, tout faire pour trouver du travail. Cette énergie était phénoménale. Madame Bauer-Thérond a été ma première professeure de théâtre. J’étais aussi son chauffeur-cycliste, en tandem: je l’emmenais en cours, à Pigalle. J’y ai appris les rudiments du métier, de Molière à Guitry, et je suis devenu très fort pour rire et pleurer. Il y avait Maria Casarès et Luis Mariano. J’ai travaillé Musset avec Luis Mariano…Et je lisais tout Zweig, mon héros. Mon premier rôle professionnel, c’est en 1947 dans Le jugement dernier, au théâtre Pigalle. Je joue un vieillard et un jeune chômeur. Mon premier film lui, arrive quand Louis Daquin, metteur en scène oublié, communiste, m’engage en 1948 dans Le Point du jour, sur les syndicalistes chez les mineurs. Ça n’a pas bouleversé le box-office, mais ce fut pour moi un exercice très formateur. J’ai revu Le point du jour trente-deux ans plus tard. C’était une autre personne que je voyais sur l’écran, mais ce qui m’a frappé, c’est à quel point j’étais crédible en mineur. Jai compris que mon talent réside tout entier dans le mimétisme et que ma curiosité m’avait formé, plus que tout le reste.

Je ne crois qu’à ça, au travail

Qu’est-ce qui vous attirait tant dans le fait d’être acteur ?

MP : Le travail que cela exigeait. C’est le contraire de l’improvisation, de la facilité. Tout y est volonté et pugnacité : il faut entièrement se construire. J’ai énormément regardé, et j’ai trouvé la plupart des acteurs et actrices ridicules. Car on a souvent l’impression qu’ils vivent enfin sur scène ou à l’écran une vie que, sinon, jamais ils ne pourraient vivre. Même si j’ai eu des rôles extrêmement différents, je n’ai jamais considéré que je jouais un autre que moi-même. Je suis contre l’artifice. Je considère qu’il faut me jouer moi, mais constamment différent, tel un compagnon des arts. Le pire,je pense, consiste à croire à tout cela, à prendre au sérieux tous ces rôles joués. Il ne faut jamais se prendre au sérieux : savoir cacher cette maladie de jouer en s’en moquant. Dans tous les métiers, il y a du cabotinage, ce n’est pas l’exclusivité des mauvais acteurs.

GJ : Je n’ai jamais osé faire l’acteur. Par timidité sûrement. J’ai raté l’oral de Normale Sup’ pour cela. Je suis un homme de l’écrit. C’est sûrement de l’orgueil mal placé: j’ai rapidement pris conscience que je n’y parviendrais jamais et je m’en suis défendu en me disant : « Je suis au-dessus ça ! » J’aurais été un mauvais acteur, car j’en aurais trop fait, je le crains.

MP : C’est une idée qui ne m’a jamais traversé l’esprit : trop en faire ! Je joue avec ça, avec le ou la partenaire, avec le public, le metteur en scène, et l’enjeu de ce jeu est précisément de se tenir exactement à la limite où il y a risque de basculer dans l’excès, dans le trop, ce qui peut parfois mener très loin…

Ce qui vous caractérise, c’est la diversité : la diversité des apparitions, des registres, des personnages. Mais il existe une continuité, c’est votre corps. Physiquement, vous ne bougez pas, vous ne changez pas, vous évoluez peu…

MP : C’est merveilleux un corps. Cela permet, sans rien dire, de voler le discours, les idées et la présence de votre partenaire. Ça inquiète, ça déstabilise. Et puis c’est un outil qui se travaille. Je ne crois qu’à ça : le travail. Et le corps supporte des charges de travail incroyables. C’est ce qui permet d’avoir un jeu profond, jamais aimable. Je ne supporte pas les acteurs ou les actrices aimables…

Vous avez dit que vous pourriez faire une psychanalyse à travers tous les personnages que vous avez joués…

MP : Quelle drôle d’idée ! Il est vrai que seuls les personnages vivent, pas l’homme, pas l’acteur. Je pense que mon être vrai se tient dans cette mosaïque. On ne pense jamais ce qu’on dit dans chacun de ses rôles successifs, mais pris tous ensemble, voilà leur vérité…

GJ : Dans votre cas Michel, c’est vertigineux, il y a deux cents rôles…

MP: Non, pas du tout. Ce vertige existe pour vous, pour le spectateur, mais moi, ma question, à chaque reprise, est celle de la fabrication concrète du personnage : comment le faire parler, comment l’habiller, comment marcher… ? Je me réfugie dans la fabrique. Et puis, les personnages s’effacent : heureusement, je ne vis qu’avec quelques-uns d’entre eux. Assez peu finalement.

Avec Godard, soit on devient fou, soit on devient sage

De qui vous rappelez-vous ?

MP: Dom Juan d’abord… J’ai intensément vécu avec lui, je l’ai joué tant de fois sur scène et à l’écran. C’est un texte tellement fin, intelligent, attirant à lui toutes les catastrophes de la vie. De plus, on ne le devient pas, il reste forcément à distance.Je ne suis qu’un faux Dom Juan, je le sais depuis le début.

GJ: Je me souviens très fort de Max, chez Sautet, dans Max et les ferrailleurs (1971) . L’inspecteur tout en noir qui, de cette manière si » roide » – il me semble que j’ai écrit cela dans L’Express à la sortie du film – tourne autour de Romy Schneider sans jamais la toucher. C’est très beau.

MP : Mon plus beau rôle, c’est Dillinger, chez Ferreri (1970). Tout seul » en scène » durant une heure trente, avec un pistolet. Le travail avec Ferreri a été d’une telle puissance. Lui seul a compris que je pouvais être comme ça, totalement obsessionnel. Ce fut une rencontre en deux secondes, mais une rencontre pour la vie. C’est sans doute l’artiste le plus intelligent et l’homme le plus délicat que j’aie croisé.

GJ : C’était un voyant: il a vu des fables, il les a filmées, et elles sont arrivées. Son honnêteté et sa politesse étaient absolues. Il est le seul, avec Kiarostami, à m’avoir écrit ses veux pour le 1er janvier tout au long de sa vie.

MP : Nous nous sommes aimés d’une façon prodigieuse, incompréhensible. Jusqu’à sa mort, on ne s’est jamais fâché une seconde.

Une autre grande amitié, c’est Fritz Lang…

MP : On s’est rencontrés sur le tournage du Mépris, en 1963, et une complicité s’est rapidement nouée. Nous passions beaucoup de temps ensemble, du temps muet mais intense. On n’est jamais obligé de parler pour bien s’entendre. Bardot jouait aux cartes avec sa coiffeuse, Jack Palance était tout seul, pénible et rejeté par tous, Godard bricolait avec les techniciens ou sur le scénario, et on se retrouvait à deux avec Lang. On était les deux sages. Avec Godard, soit on devient fou, soit on devient sage.

GJ : Godard, après Le Mépris, a tressé vos louanges : vous êtes un des rares acteurs qu’il ait jamais appréciés…

MP : Il ne lâche que des férocités, il peut dire des choses d’une grande tendresse. Godard ne voulait pas qu’on soit acteurs dans ses films : on était condamnés à I’intelligence puisqu’on ne pouvait pas jouer. Même Bardot, si angoissée, si inquiète, voulait bien faire. Je me suis beaucoup intéressé à cette expérience de tournage. J’ai essaye d’aider, aussi bien Lang que Bardot. Il n’y a que Palance. ce » grand con « , qui était irrécupérable.

Jusqu’où avez-vous été capable d’aller pour avoir un rôle qui vous plaisait ?

MP: Je dois avouer que je n’ai jamais eu la douleur, car cela doit en être une, de voir un autre me prendre un rôle que je voulais. Ça ne m’est pas arrivé ! Je ne connais pas cette sensation de jalousie corrosive. Mais pour avoir un rôle, je suis capable de tout. Ma stratégie consiste à m’habiller comme je vois le personnage. Je suis le personnage et je le prouve en enfilant ses vêtements. Mais il ne faut pas le dire au cinéaste qui vous regarde : c’est à lui de le deviner. Le cinéaste voit tout. Les habits, c’est essentiel.

GJ : Au cinéma, I’habit fait le moine, c’est certain.

MP: On endosse le personnage en même temps que son costume. Il ne faut jamais jouer au-dessus ou en dehors du costume d’un personnage. Pour Godard, par exemple, c’était le petit chapeau du personnage de Paul Javal. Quand j’ai eu le chapeau, j’avais tout compris du Mépris. Chez Bunuel, dans La Mort en ce jardin (1956), quand j’ai endossé le costume du père Lizzardi, je faisais tout comprendre de son intelligence, de son honnêteté, de sa perversité aussi : son honnêteté dans la férocité. Et de ce fait, nous avons tourné six films ensemble.

Votre carrière est constituée de longues fidélités.

MP : À ce propos, il faut absolument que je passe voir Agnès Varda ! J’aime tellement sa maison, rue Daguerre, et elle. Je ne suis pas content de moi, car ces amitiés au long cours sont importantes. Ce fut aussi le cas avec Marlene Dietrich ou Romy Schneider : de grandes amitiés.

GJ : Ce sont aussi deux actrices qui vivaient dans le malheur, douées pour la tragédie.

MP : Nous avons beaucoup tourné et vécu ensemble, avec Romy Schneider notamment. J’avais envie de I’aider à être heureuse de vivre. Ce n’était pas facile mais j’y arrivais parfois. J’aurais pu être très amoureux d’elle, mais elle était beaucoup trop tourmentée pour moi. Je n’ai pas de vocation à être malheureux, bien au contraire. Peut-être parce que je n’ai jamais arrêté de travailler…

GJ : Quand vous vous êtes séparés avec Juliette Gréco, avez-vous été malheureux ?

MP : Oui, très. Mais je ne m’écoute pas trop, je me remets assez vite à travailler.

Comme acteur, avez-vous un regret ?

MP : Longtemps, j’ai fait un rêve. Je marche dans la rue, Bresson me croise, m’arrête et me dit: « Je suis Robert Bresson, accepteriez-vous de jouer dans mon prochain film de cinématographe ? » Ce fantasme s’est en quelque sorte concrétisé quand j’ai rencontré Otar Iosseliani qui m’a dit: « Que diriez-vous de jouer le rôle d’une vieille dame dans mon prochain film ? ». J’ai fait des essais de robes, de rouges à lèvres, de soutiens-gorges, et ce fut extrêmement voluptueux. Je n’ai jamais demandé à Iosseliani pourquoi il avait pensé à moi mais, en me voyant dans ce rôle, je me suis immédiatement dit, et ce fut un choc : « Je suis ma mère. »